THEFBO

Das Projekt…

… „Die kulturhistorische Bedeutung des Textilhandwerks in den prähistorischen Feuchtbodensiedlungen am Bodensee und Oberschwaben – im Kontext von Anforderungen an textile Objekte und ihre Wahrnehmung“ (THEFBO) ist ein Verbundprojekt unter der Federführung des Landesamtes für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart untersucht erstmals systematisch die kulturhistorische Bedeutung des prähistorischen Textilhandwerks in Baden-Württemberg.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Vorhaben über drei Jahre mit insgesamt knapp 1 Millionen Euro.

Unter www.thefbo.de können umfassende Informationen zum Projekt abgerufen werden.

Textilien als archäologische Funde

Bei archäologischen Ausgrabungen prähistorischer Pfahlbausiedlungen an den Ufern des Bodensees und den Seen und Mooren Oberschwabens werden regelmäßig Reste von Textilien geborgen. Diese haben sich im feuchten Milieu hervorragend erhalten. Zum Repertoire der Textilfunde gehören Reste von Seilen, Netzen, Behältern, Schuhen und Kleidung.

Textilien – Herstellung und Nutzung

Im Rahmen des neuen textilarchäologischen Projekts werden die vorgeschichtlichen Textilien umfassend katalogisiert, zeitlich eingeordnet und hinsichtlich ihrer Funktion und Herstellungstechnik untersucht. Ziel ist es, Veränderungen in der Nutzung und Technik von Textilien über lange Zeiträume hinweg zu rekonstruieren und besser zu verstehen. Darüber hinaus untersuchen die Forscherinnen und Forscher erstmals systematisch, welche Techniken bereits zu Zeiten der Sammler und Jäger bekannt waren und sich auch in den darauf folgenden Zeiten der frühen sesshaften Bauern erhalten haben.

Textilien – Mehr als nur gewebte Fasern!

Das Projekt widmet sich außerdem der Untersuchung der Entstehung von Rinden- und Basttextilien ab den ersten Funden zur Zeit der Jäger und Sammler und ihres Wandels bis hinein in die Bronzezeit. Die Gehölzbaste stehen ganz am Anfang der frühen europäischen Textilentwicklung. Ab dem 4. Jahrtausend vor Christus werden diese Gehölzbaste zunehmend von gewebten Textilien abgelöst.

Wichtige Ergebnisse sollen abschließend der Forschung in Datenbanken, Katalogen und Publikationen ebenso wie der Öffentlichkeit bei einer Ausstellung präsentiert werden.

Der Erlanger Anteil:

Der Schwerpunkt des Erlanger Institutes für Ur- und Frühgeschichte im Rahmen von THEFBO liegt im Bereich der Seile und Schnüre, der Fischerei (Netze u.ä.) sowie in der Umsetzung der Forschungsergebnisse im Rahmen der experimentellen Archäologie.

Der Verantwortliche ist Sebastian Böhm.

Die Verbundpartner

– Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg und Federseemuseum Bad Buchau

– Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (Reiss-Engelhorn Museen): Forschungsstelle Textil

– Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: Institut für Ur- und Frühgeschichte

– Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD): Textilarchäologie

– Universität Würzburg: Professur für Museologie

Die Projektleitung im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

liegt bei Dr. Johanna Banck-Burgess – Textilarchäologie (Verbundkoordination)

Was bisher geschah:

21.5.2023-22.10.2023 Ausstellung im Stadtmuseum Erlangen „Steinzeit einfach genial“ – 4 min-Film BR

Online-Tagung „The significance of archaeological textiles, Februar 2021

Zwischenstand des Lindenbastexperimentes (1)

Zwischenstand des Lindenbastexperimentes (2)

Zwischenstand des Lindenbastexperimentes (3)

Auswaschen des gerotteten Lindenbasts

Tag der offenen Tür im Botanischen Garten

Vortrag zu Schnüren und Seilen im prähistorischen Alltag

Internationaler Workshop „Textile Techniken“, Federseemuseum

Bisherige Publikationen (mit Institutsbeteiligung):

Banck-Burgess u.a. 2023: J. Banck-Burgess/E. Marionova/D. Mischka (Hrsg.), The significance of archaeological textiles. Papers of the International Online Conference 24th-25th February 2021. THEFBO 2, Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 28 (Wiesbaden 2023).

Banck-Burgess u.a. 2023: J. Banck-Burgess/E. Marinova/D. Mischka, Introduction. In: J. Banck-Burgess/E. Marionova/D. Mischka (Hrsg.), The significance of archaeological textiles. Papers of the International Online Conference 24th-25th February 2021. THEFBO 2. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 28 (Wiesbaden 2023) 9–11.

Banck-Burgess u.a. 2023: J. Banck-Burgess/I. Stelzner/S. Million/M. Andonova-Katsarski/E. Marinova-Wolf/H. Igel/S. Fink/D. Mischka/M. Schweins/M. Kaiser, THEFBO – Geschichte des Textilhandwerks neu beleuchtet. Technische Textilien und ihre Rohstoffe im Fokus. Denkmalpflege in Baden-Würtemberg 1, 2023, 72–79.

Böhm u.a. 2023: S. Böhm/A. Probst-Böhm/D. Mischka/S. Million/M. Andonova-Katsarski/I. Stelzner/J. Banck-Burgess, The THEFBO project. Initial insights into the analysis and results of neolithic texties and the natural sciences. In: J. Banck-Burgess/E. Marionova/D. Mischka (Hrsg.), The significance of archaeological textiles. Papers of the International Online Conference 24th-25th February 2021. THEFBO 2. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 28 (Wiesbaden 2023) 13–36.

Banck-Burgess/Mischka 2022: J. Banck-Burgess und D. Mischka, Rinde, Bast, Leinen – Textiles aus der Steinzeit. Archäologie in Deutschland 2, 2022, 20-23.

Mischka/Rösch 2022: D. Mischka und Lisa-Maria Rösch, Prähistorisches Handwerk in Lehre und Vermittlung. Archäologie in Deutschland 2, 2022, 38-39.

Bäume schälen zum Wohle der Wissenschaft – Start der Experimente für das THEFBO-Projekt

31.05.2019. Am 18.5.2019 fanden sich sechs Studierende der Archäologischen Wissenschaften zusammen mit den Dozenten Sebastian Böhm MA und Prof. Dr. Doris Mischka im Rahmen des THEFBO-Projektes in der Nähe der Ausgrabungsstätte Simmelsdorf-St. Helena ein. Diesmal waren aber nicht die Grabhügel das Ziel, sondern die Gewinnung von Lindenbast. Ein ansässiger Bauer, der auch schon unsere Grabungen dankenswerterweise unterstützte, hatte am Morgen zwei große Äste seiner Linde abgesägt. Aufgrund des Vollmonds stand der Baum gut im Saft und die Rinde mit Borke und Bastschichten war bei sonnigem Wetter elastisch und gut vom Holz zu trennen.

Anschließend wurde die „Beute“ zum botanischen Garten nach Erlangen transportiert. Dankenswerterweise dürfen wir für unsere Experimente zum Lindenbast mehrere kleine Regentonnen dort aufstellen. In den mit Wasser gefüllten Fässern bleiben bleibt die Rinde nun mehre Wochen stehen, um einen Rottungsprozess zu durchlaufen. Dieser führt dazu, dass sich die Bastfasern von der Borke trennen lassen und zur Fasergewinnung weiter verarbeitet werden können.

Nach der Rotte sollen aus den gewonnenen Bastfasern verschieden gedrehte, einfache Schnüre hergestellt werden, um die Materialeigenschaften und die Verarbeitungsmöglichkeiten praktisch zu erfahren und um den Blick der angehenden Wissenschaftler /*innen zu schulen, auch an schlecht erhaltenem Fundmaterial Verarbeitungsdetails erkennen zu können.

Die Fertigprodukte werden – gegebenenfalls – Eingang finden in eine Wanderausstellung, die im Rahmen des THEFBO-Projekts entwickelt wird und ab dem Sommer 2020 an verschiedenen Stellen gezeigt werden soll. (D. Mischka)

Es rottet vor sich hin – Zwischenstand des Lindenbastexperiments (1)

03.06.2019: Seit gut zwei Wochen liegt die Ernte jetzt zum Rotten in den Fässern. Begünstigt durch die sommerlichen Temperaturen kommt langsam Bewegung in die Sache. Das Wasser hat eine leicht rötliche Farbe angenommen, kleinere Blasen steigen auf und der unverwechselbare „Duft“ entwickelt sich. Auf einer Skala von 1-10 liegt die olfaktorische Belästigung bei noch gut erträglichen 2(-3). Erwartungsgemäß lässt sich der Bast nach so kurzer Zeit noch nicht von der Borke lösen. Die Rindenstreifen in den Fässern mussten mit Steinen beschwert werden, weil die obersten Lagen nicht mehr vollständig mit Wasser bedeckt waren. (L. Bauer, A. Dittes, I. Hohenester, L. Winkler, S. Böhm)

Es rottet weiter – Zwischenstand des Lindenbastexperiments (2)

17.06.2019: Weitere zwei Wochen sind seit der letzten Überprüfung ins Land gezogen. Die geerntete Lindenrinde liegt nun seit etwas mehr als 4 Wochen zum Rotten in den Fässern. Spontan haben sich uns noch drei weitere Studierende angeschlossen, um in die Fässer zu schauen.

Dieses Mal lag eine (typische) schwarze Schicht oben auf dem Wasser. Beim Entfernen der Steine und beim Umrühren kam das rötlich gefärbte Wasser wieder zum Vorschein. Der Geruch ist etwas intensiver geworden und liegt jetzt bei 3-4 auf einer Skala von 1 bis 10. Blasen stiegen nicht mehr auf. Bei einigen Rindenstücken ließen sich die Bastbahnen stellenweise schon lösen. Erfahrungsgemäß braucht es aber noch ca. 1-2 Wochen bis sich alle Bastbahnen leicht von der Borke und voneinander lösen lassen. (L.-T. Bührer, A. Dittes, I. Hohenester, L. Winkler, C. Kruckenberg, S. Böhm + 3 weitere Studierende)

Vortrag zu Schnüren und Seilen im prähistorischen Alltag

10.12.2019: Im Rahmen des THEFBO-Projekts wird das Kolloquium „Einfach genial – genial einfach. Schnüre und Seile im prähistorischen Alltag“ veranstaltet. Es haben sich insgesamt acht Vorträge den unterschiedlichen Bereichen dieses textilarchäologischen Themas gewidmet.

Auch wurde eigens ein Kolloquium Schnüre-Seile_Programm erstellt.

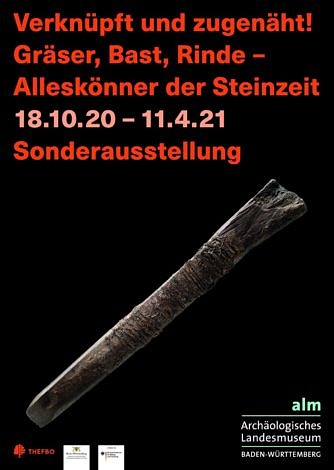

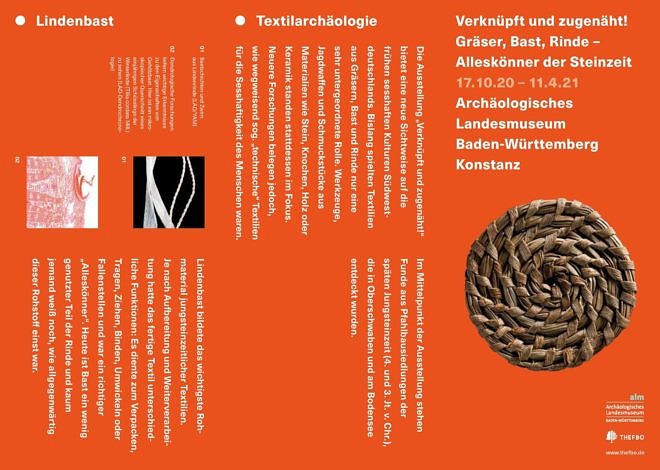

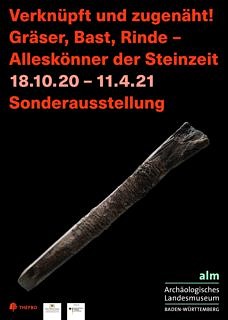

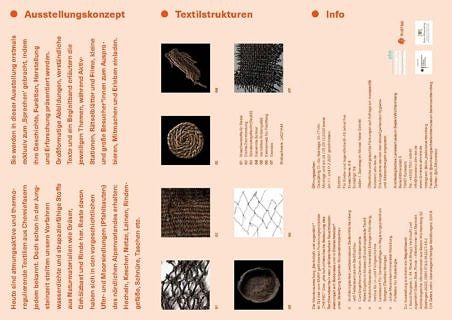

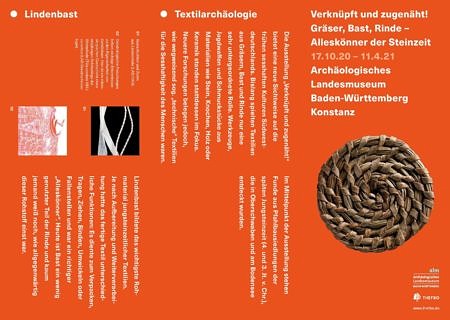

THEFBO-Wanderausstellung: Verknüpft und zugenäht! Gräser, Rinde, Bast – Alleskönner der Steinzeit.

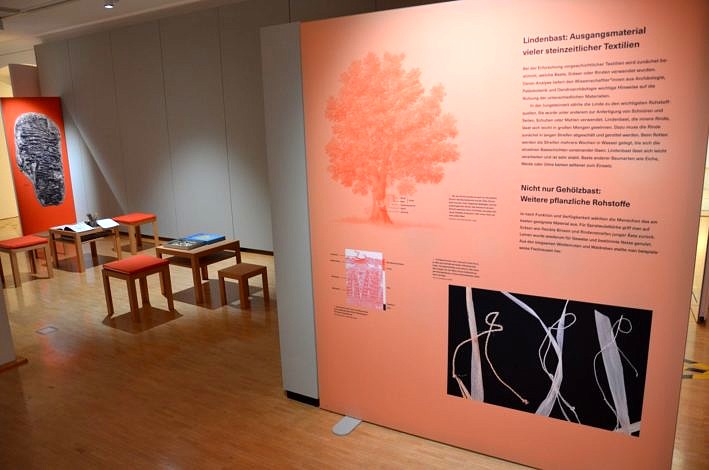

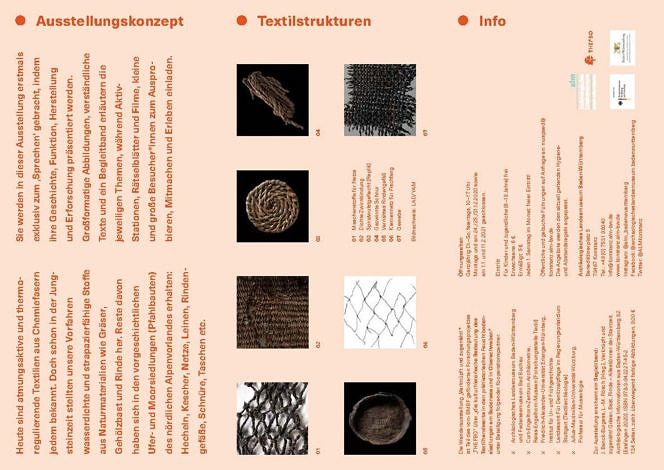

29.10.2020: Seit dem 17. Oktober ist im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz die im Rahmen des THEFBO-Projekts entstandene Ausstellung rund um das Thema steinzeitliche Textilien zu sehen. Eines der zentralen Anliegen des Projekts ist es, aufzuzeigen, dass Textilien nicht nur Kleidung sind, sondern in vielen Lebensbereichen des neolithischen Alltags eine Rolle spielten. Schnüre und Seile, Netze, Körbe, Gefäße und Matten verdeutlichen, wie in der Jungsteinzeit Gräser, Rinde und Bast auf vielfältige Weise zu Textilen verarbeitet wurden.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Textilfunde aus den südwestdeutschen Pfahlbausiedlungen rund um den Bodensee und aus Oberschwaben des 4. und 3. Jt. v. Chr. Aufgrund der hervorragenden Erhaltungsbedingungen, die in diesen Moor- und Seeufersiedlungen vorherrschen, haben dort auch Funde aus organischen Materialien die Zeit nahezu unbeschadet überdauert, die sich ansonsten nicht erhalten. Entsprechend hoch ist auch die Funddichte textiler Objekte.

Um diese bislang wenig beachtete Fundgattung stärker in das Bewusstsein nicht nur der Forschung zu rücken, wurde von Beginn an eine Ausstellung eingeplant. Neben allgemeinen Informationen rund um die Themen Rohstoffe, Erhaltungsbedingungen und Konservierung werden einzelne Funde zum Sprechen gebracht, indem etwa Details zu ihrer Auffindung, ihrer Herstellung oder zu kontroversen Forschungsfragen geliefert werden. Ergänzt werden die Tafeln durch Originale und Repliken, die in dieser Zusammenstellung wohl einmalig sind. Zusätzliche Vermittlungsstationen bieten die Möglichkeit, sich auch einmal selbst an einem Knoten zu versuchen oder die materiellen Eigenschaften bestimmter Rohstoffe zu erfahren. Beim Erarbeiten dieser Vermittlungsstationen waren übrigens auch Studierende unseres Instituts beteiligt.

Noch bis zum 11. April 2021 kann sich der Besucher im ALM rund um das Thema Textilien der Steinzeit informieren. Danach wandert die Ausstellung nach Bad Buchau ins Federseemuseum.

In der Reihe „Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg“ ist ein zweisprachiges Begleitheft zur Ausstellung entstanden, das ergänzende Einblicke in die Thematik liefert. Es kann über folgenden Link kostengünstig als Printmedium erworben werden: https://www.denkmalpflege-bw.de/publikationen/reihen/archaeologische-informationen-aus-baden-wuerttemberg/?no_cache=1, oder kostenlos als PDF unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/reader/download/643/643-29-90353-1-10-20200923.pdf.

Links:

https://www.konstanz.alm-bw.de/de/verknuepft-und-zugenaeht.html

(Sebastian Böhm)

Internationale Online-Tagung zu Textilien in der Archäologie

Am 24. und 25.02.2021 veranstaltet das THEFBO-Projekt eine internationale Online-Tagung zum Thema: „The significance of archaeological textiles“. Hier geht es zum Tagungsprogramm. Anmeldungen ab dem 1.1.2021 unter www.thefbo.de.

Raufen, Riffeln, Rösten: Internationaler Workshop zu prähistorischen Textilien am Federsee vom 24.-30.8.2021

Seit Dienstag, 24.8.2021 haben sich 12 Studierende, zwei Forscher*innen aus Georgien und eine Textilspezialistin aus Litauen im Federseemuseum Bad Buchau zusammengefunden, um sich mit prähistorischen Textilien auseinanderzusetzen.

Eigentlich hätte der Workshop schon im Sommer 2020 stattfinden sollen, aber aufgrund der Pandemie musste er auf die allerletzte Projektwoche im BMBF-geförderten Thefbo-Projekt verschoben werden. Im Vorfeld fand eine Online-Lehrveranstaltung zum Thema „Archäotechnik: Vom belächelten Zeitvertreib zur musealen Vermittlungsstrategie“ unter der Leitung von Lisa-Maria Rösch von der Professur für Museologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Sebastian Böhm von der FAU zur Vorbereitung der Veranstaltung statt.

Gastgeber und Mit-Organisator war das Federseemuseum in Bad Buchau. Zum Kennenlernen in lockerer Atmosphäre fand nach der Anreise ein Grillabend im Freilichtbereich des Museums zwischen den Nachbauten neolithischer und bronzezeitlicher Pfahlbauhäuser statt.

Fasergewinnung aus Lein (Flachs)

Nach der Übernachtung in der Federseestation des Lehrstuhls für Vergleichende Zoologie der Universität Tübingen ging es am nächsten Tag dann gleich zur Sache. Lisa-Maria Rösch vom Federseemuseum gewährte uns einen Rundgang durch die Ausstellung mit speziellem Fokus auf das Ausstellungskonzept und die Befunde und Funde. Außerdem sahen wir uns die Wanderausstellung des Thefbo-Projekts an, die zur Zeit im Federseemuseum zu sehen ist. Dann ging es wieder nach draußen, wo uns Regina Lutz an das Thema Leinen heranführte. Sie bewirtschaftet in der Nähe des Museums beim Fundplatz Alleshausen-Grundwiesen, an dem im frühen 3. Jt. v. Chr. Flachs verarbeitet wurde, eigene Leinenfelder. Nachdem der Unterschied zwischen Öl- und Faserlein demonstriert und alle Schritte vom Anbau über die Aufbereitung bis hin zur Verarbeitung der gewonnenen Fasern an Beispielen nachvollzogen wurden, konnten die Teilnehmer*innen selbst Hand anlegen: Raufen, Riffeln, Rösten, Brechen, Schwingen, Hecheln, Glätten oder Ribben und Spinnen – und auch noch die Gewinnung der Samen mussten durchlaufen werden.

Einige O-Töne von den Teilnehmer*innen: „Es dauert lange und man braucht Geduld“; „es bleibt wenig übrig“; „die einzelnen Schritte sind leicht zu erlernen“, „die Leinproduktion ist wenig spontan: Anbau und Ernte verlangen Zeit, das Rösten dauert ebenfalls bis zu mehreren Wochen und die Verarbeitung auch“; „es ist faszinierend, dass die Fasern umso feiner werden, je länger sie lagern. 100 Jahre alter Lein ist besonders weich“; „die gewonnenen Fasern sind sehr lang und unglaublich reißfest“; „der Respekt für handwerkliche Tätigkeiten dieser Art ist im Laufe der Stunden und folgenden Tage sehr gestiegen“.

In der Mittagspause wurden wir im Außengelände mit Eintopf versorgt. Anschließend konnten wir eine aktuell laufende Feuchtbodengrabung am Rande von Bad Buchau besichtigen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, unter welchen Umständen die prähistorischen Textilfunde entdeckt werden können.

Nach dem Abendessen im Quartier wurde der Tag noch mit einem Spaziergang zum Federsee über den Moorwanderweg mit einem Kaltgetränk unter dem orange aufgehenden Mond abgerundet.

Weben, Spinnen, Zwirnen und Rindengefäßproduktion

Am Donnerstag wurde die Gruppe aufgeteilt: Die gelernte Weberin Hildegard Igel betreute Team 1: Aufgabe war das Weben von Pfahlbaurips aus Leinenfäden. Am Nachmittag kam dann noch das Spinnen mit der Spindel dazu. Die Teilnehmer*innen konnten das Spinnen von Wolle und von Leinen ausprobieren. Team 2 beschäftigte sich währenddessen mit Lindenbast, den wir vor zwei Jahren im Rahmen einer studentischen Übung geerntet und hergestellt hatten. Bettina Reike weihte die Teilnehmer*innen in die Technik des Schnürezwirnens ein. Anschließend bestand die Aufgabe darin, die Dolchescheide der 1991 entdeckten Gletscherleiche aus den Ötztaler Alpen, nachzubauen.

Virginija Rimkuté führte am Nachmittag Team 3 noch in die Herstellung von Rindengefäßen ein. Die Schwierigkeit besteht in der Durchlochung der Rinde, ohne dass sie reißt.

O-Töne: „Es war sehr anstrengend, man musste sich stark konzentrieren, aber am Ende des Tages war man froh, dass man ein fertiges Werkstück in der Hand hatte“; „es ist alles Übungssache“, „Ich fand es überraschend, wie viel Vorbereitung beim Weben nötig war, bis man erstmal anfangen konnte und wie langsam es voran ging. Ich habe gerade mal 15 cm geschafft (1 cm breites Band)“; „Ich finde es krass, wie viel Know-How da drin steckt und dass Frau Igel sich erstmal über Jahrzehnte aneignen müssten, wie es funktioniert haben könnte“; „Rinde mit Feuersteinwerkzeugen zu schneiden ist viel aufwendiger als mit einem modernen Eisenmesser“.

Zwischendurch hatten die Teilnehmer*innen Gelegenheit eine Runde unter dem Federseemuseum auf dem Einbaum zurückzulegen.

Exkursion: Heuneburg und Campus Galli oder Grabung, Museum, Fundplatz und „Living History“

Am Freitag erkundeten wir die Umgebung und fuhren mit dem Bus bis zur Heuneburg. Auf der aktuellen Grabung am Rande der Außensiedlung bekamen wir Führungen von Dirk Krausse und Herrn Heilmann vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. Das befestigte Plateau der ältereisenzeitlichen Heuneburg aus der Zeit von 620-450 v. Chr. mit dem Teilnachbau der berühmten Lehmziegelmauer ist ein Fundplatz, den jeder Ur- und Frühgeschichtsstudierende einmal besucht haben sollte. Danach stand das Keltenmuseum Heuneburg mit einigen Originalfunden von der Heuneburg auf dem Programm. Von dort fuhren wir noch zu einem in Deutschland recht neuartigen Projekt: Weniger als archäologisches oder bauhistorisches Freilichtmuseum als eher als eine Art „Living History“ im Großformat zu bezeichnen ist die Anlage von „Campus Galli – karolingische Klosterstadt Meßkirch“. Archäotechniker, moderne Handwerker und Laien setzen den sogenannten „St. Galler Klosterplan“ – einen nie realisierten Ideal-Bauplan für eine Klosterstadt aus dem 9. Jh. n. Chr. um. Dabei versuchen sie alte Techniken zu imitieren. Die Besucher können anstelle von Postern o.ä. den Bauleuten zusehen und diese auch zu ihren Tätigkeiten befragen. Der volle Parkplatz lässt erahnen, dass das Angebot gerne angenommen wird. Wir sind auch fasziniert, aber auch skeptisch aufgrund der teilweise nur geringen Anbindung an tatsächliche Befunde und Funde bzw. die fehlende Vermittlung des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstands vor Ort.

Museumsarbeit – die erste „eigene“ Öffentlichkeitsarbeit

Nach einem freien Tag am Samstag wurde am Sonntag das Erlernte im musealen Kontext unter Echtbedingungen ausprobiert. Je ein Stand zum Thema Leinen, Bast, Weben und Rindengefäßherstellung wurden ausschließlich von den Studierenden betreut. Trotz des Dauerregens kamen mehr Besucher*innen als aufgrund des schlechten Wetters zunächst befürchtet. Zum Teil waren einige sogar extra wegen dieser Veranstaltung angereist! Hier zeigt sich, dass alte Handwerkstechnik auch heute noch auf großes Interesse stößt. Die Teams waren jedenfalls mit ihrer „Wassertaufe“ im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung zufrieden. Ein nächstes kleines Projekt ähnlicher Art ist bereits angedacht….

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und Unterstützern ganz besonders beim BMBF für die finanzielle Unterstützung und beim Team des Federseemuseums für den schönen und äußerst lehrreichen Aufenthalt!

D. Mischka und Team

Prähistorische Textilien – Eröffnung der Ausstellung im Stadtmuseum Erlangen

21.05.2023: Die Wanderausstellung aus dem Thefbo-Projekt wird in veränderter Form im Stadtmuseum in Erlangen vom 21.5.2023 bis 22.10.2023 gezeigt. Zum weiteren Programm mit zahlreichen Begleitveranstaltungen, darunter Fachvorträgen von Th. Utmeier (14.6., 18:30 Uhr) und Doris Mischka (5.7., 18:30 Uhr) sowie Aktionen durch die Vorzeitkiste siehe:

Zur Sonderausstellung im Stadtmuseum Erlangen:

https://stadtmuseum-erlangen.de/de/sonderausstellungen/steinzeit

(dort nach unten scrollen)

Zu den Veranstaltungen im Stadtmuseum Erlangen: https://stadtmuseum-erlangen.de/de/veranstaltungen/kalender

Am 21.5.23 um 11 Uhr wurde die Ausstellung „Steinzeit – einfach genial“ im Stadtmuseum in Erlangen eröffnet.

Die Ausstellung entstand in dem BMBF-geförderten Verbundprojekt „Die kulturhistorische Bedeutung des Textilhandwerks in den prähistorischen Feuchtbodensiedlungen am Bodensee und Oberschwaben – im Kontext von Anforderungen an textile Objekte und ihre Wahrnehmung“ – kurz Thefbo genannt an dem das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU beteiligt war. Ursprünglich primär als Wanderausstellung mit Postern und wenigen Mitmachstationen konzipiert, bereicherte das Stadtmuseum die Ausstellung um zahlreiche Filme, Mitmachstationen, Lebensbilder, Repliken und Originalfunde, die anschaulich und zum Mitmachen einladend in der oberen Etage zu besichtigen sind.

Trotz zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen am „Internationalen Museumstag“ war die Eröffnung mit über 50 Personen gut besucht. Die Direktorin des Stadtmuseums, Brigitte Korn informierte in einer kurzen Ansprache die Besucher, wie es zur Ausstellung kam und bedankte sich bei allen Beteiligten. Prof. Mischka von unserem Institut erläuterte in einem Bildvortrag die Schwierigkeiten bei der Erforschung prähistorischer Textilien. Die organischen Funde überdauern die Zeit nur unter bestimmten Erhaltungsbedingungen. Bei der Ausgrabung sind Spezialisten für die Konservierung und anschließende Restaurierung nötig. Textile Reste sind stark fragmentiert, zumeist schwarz und verklumpt und eigenen sich daher nicht für Ausstellungen. Ohne Veranschaulichung mit Repliken, Rekonstruktionszeichnungen und Nachbauten ist das Thema daher nicht museal zu vermitteln.

Die Ausstellungssetzung in den Räumen des Stadtmuseums wurde von den großen und kleinen Besucher:innen sofort angenommen und in den Mitmach- und Vorführstationen auch aktiv mitgestaltet.

D. Mischka

Im März 2024 erschienen: THEFBO-Band 2 (vor Band 1)

Im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts, „Die kulturhistorische Bedeutung des Textilhandwerks in den prähistorischen Feuchtbodensiedlungen am Bodensee und Oberschwaben – im Kontext von Anforderungen an textile Objekte und ihre Wahrnehmung“ ist gerade das erste von zwei Büchern im Reichert-Verlag

erschienen. Es handelt sich um den Band zur internationalen Online-Tagung zum Thema aus dem Jahr 2021.