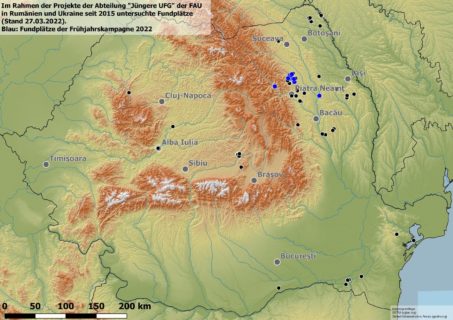

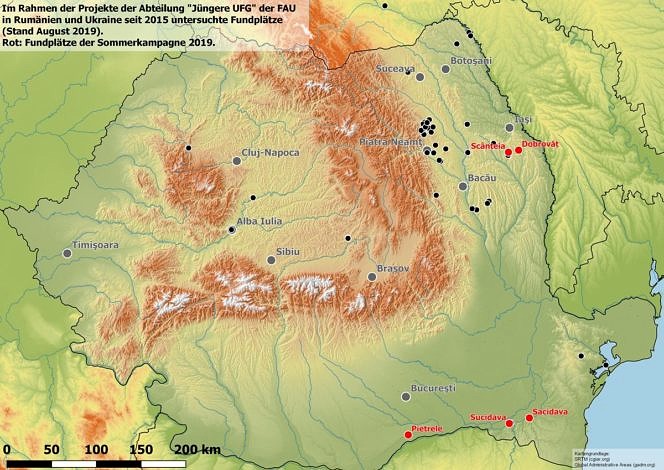

Diachrone Landschaftsarchäologie im Spätneolithikum und in der Kupferzeit in Siebenbürgen und der Moldau (Moldova), Rumänien

Prof. Dr. Doris Mischka, Dr. Carsten Mischka, Prof. Dr. Gheroghe Lazarovici, Dr. Magda Lazarovici, Prof. Dr. Alexander Rubel, Dr. Constantin Preoteasa, Dr. Adela Kovacs

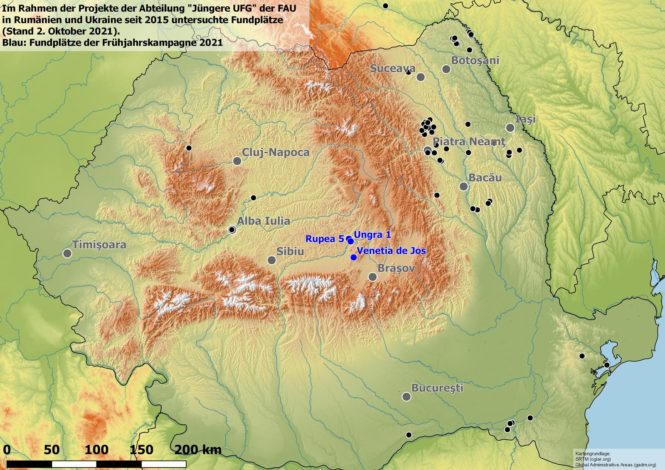

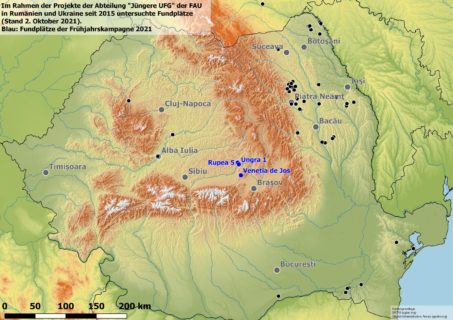

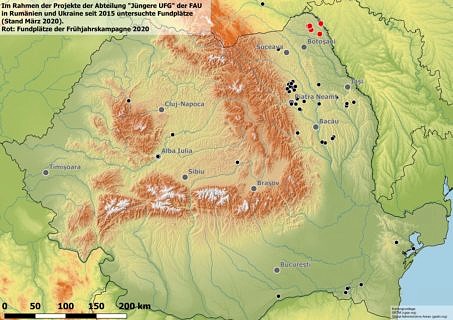

Seit 2014. Förderung 2016 durch die Gerda Henkel Stiftung; Förderung durch BAYHOST – Mobilitätsbeihilfe (Tagung Suceava 2014) und Bayerische Forschungsallianz (Prospektion Frühjahr 2015); DFG-Projekt (seit 10/2022)

Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Archäologie Iaşi, der Universität Alba Iulia, dem Complexul Muzeal Naţional Neamţ, dem Muzeul de Istorie Botoşani, dem Muzeul Iulian Antonescu in Bacău sowie der Universität Suceava.

Projektübersicht

Von den Karpaten in die Steppe

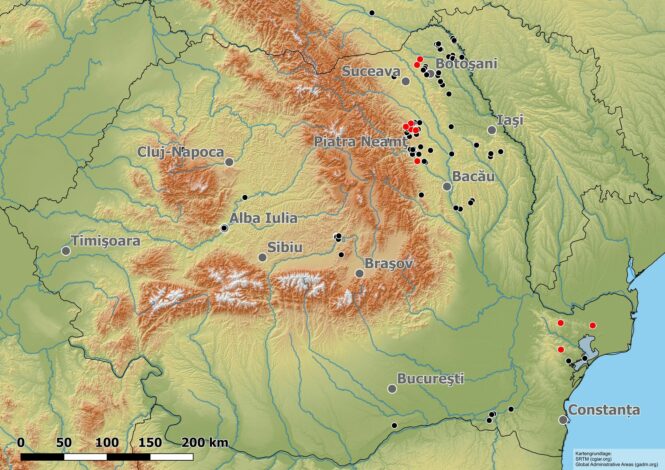

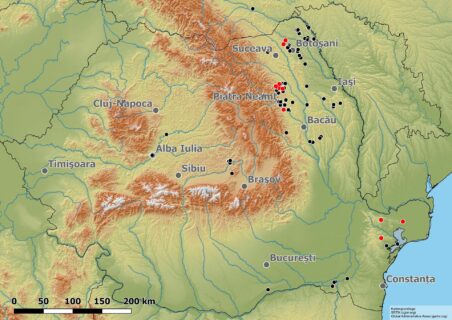

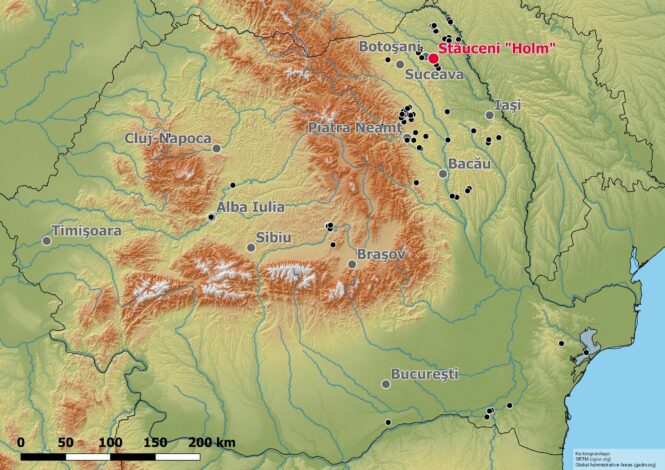

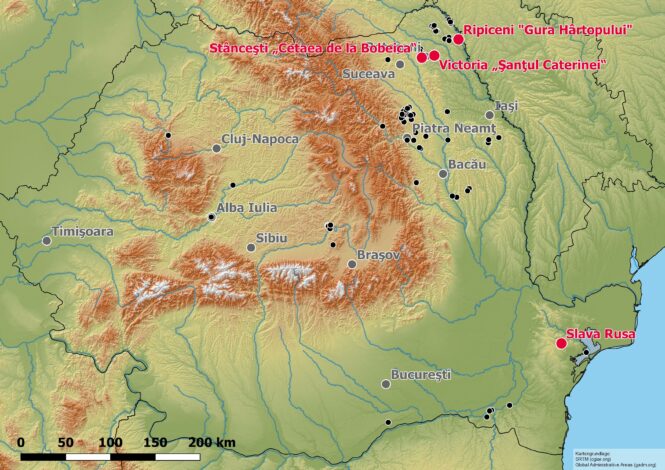

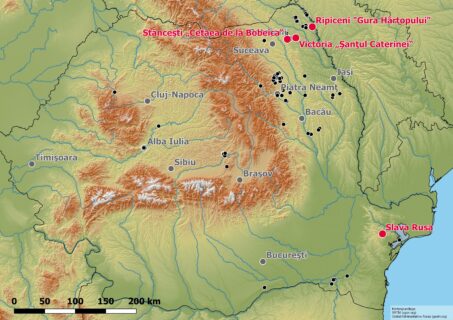

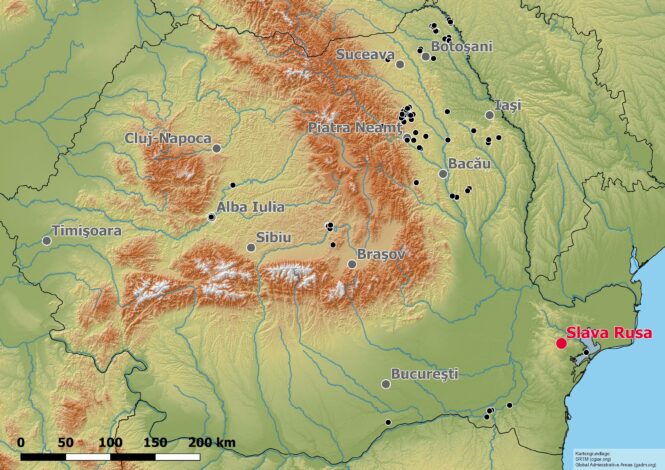

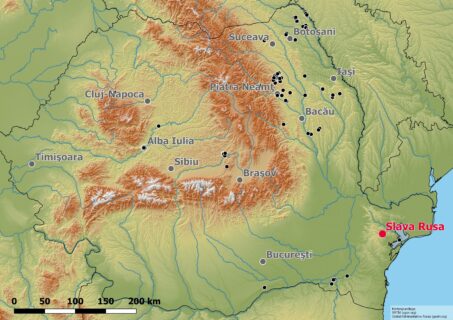

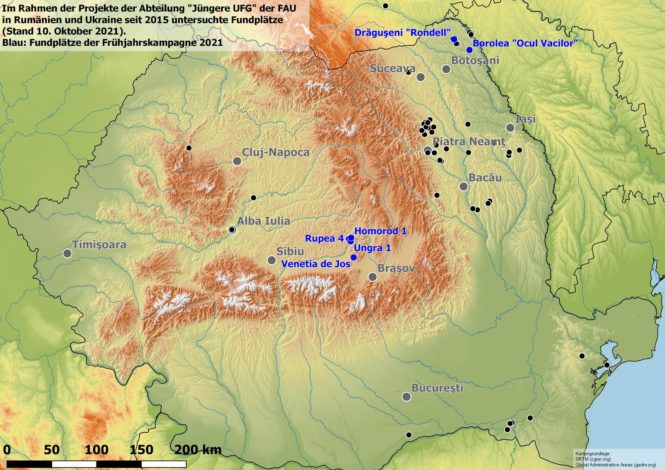

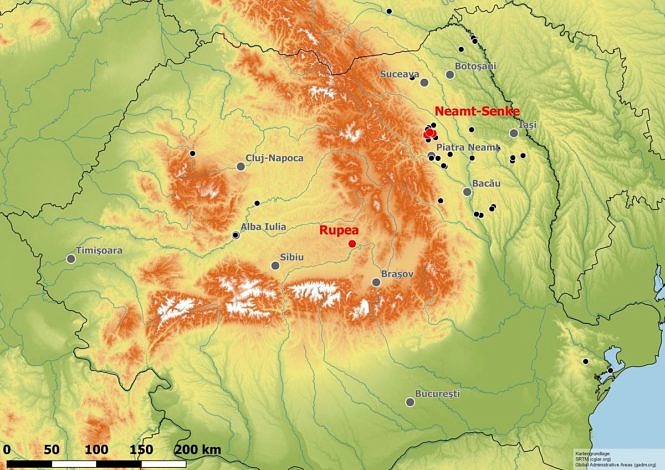

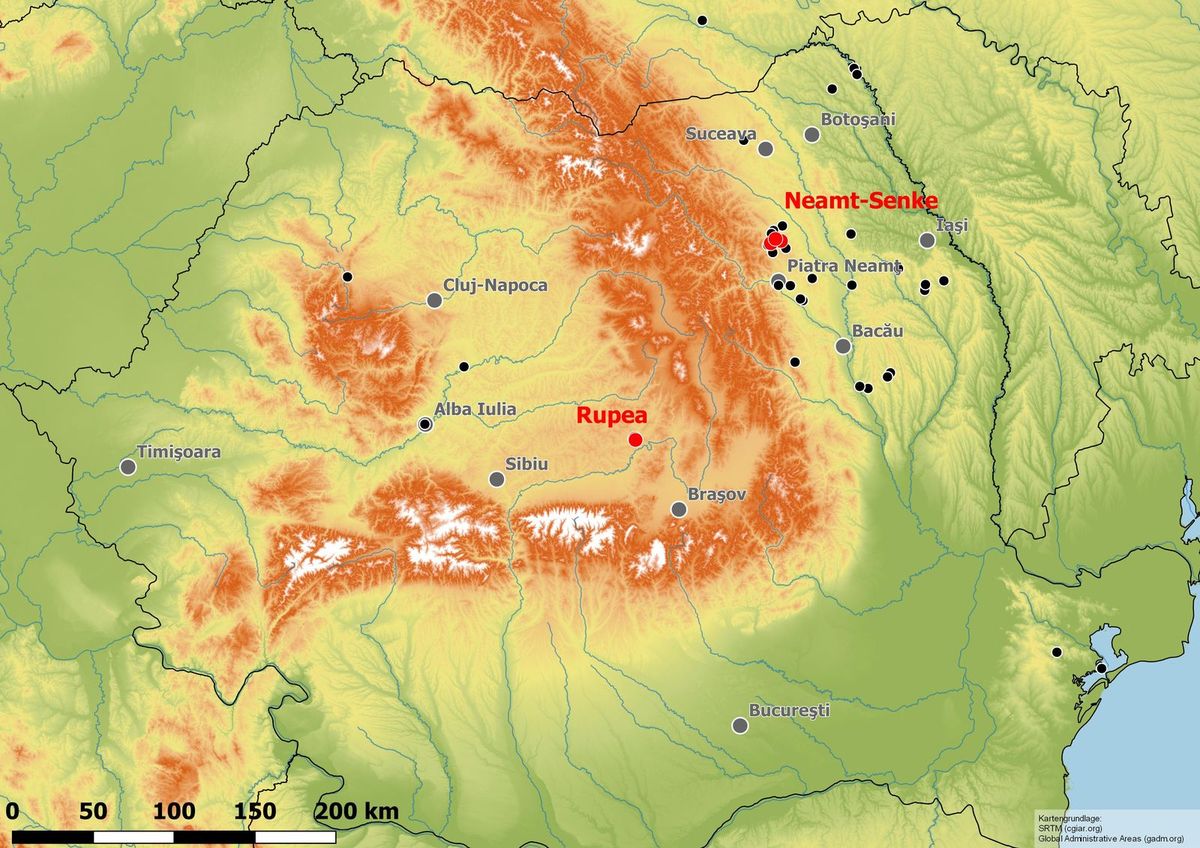

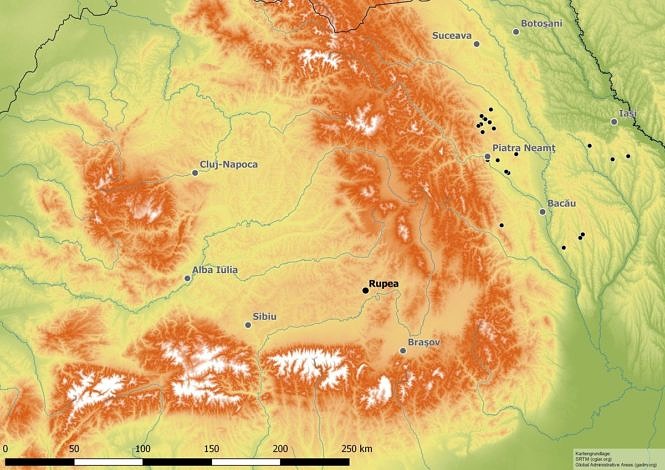

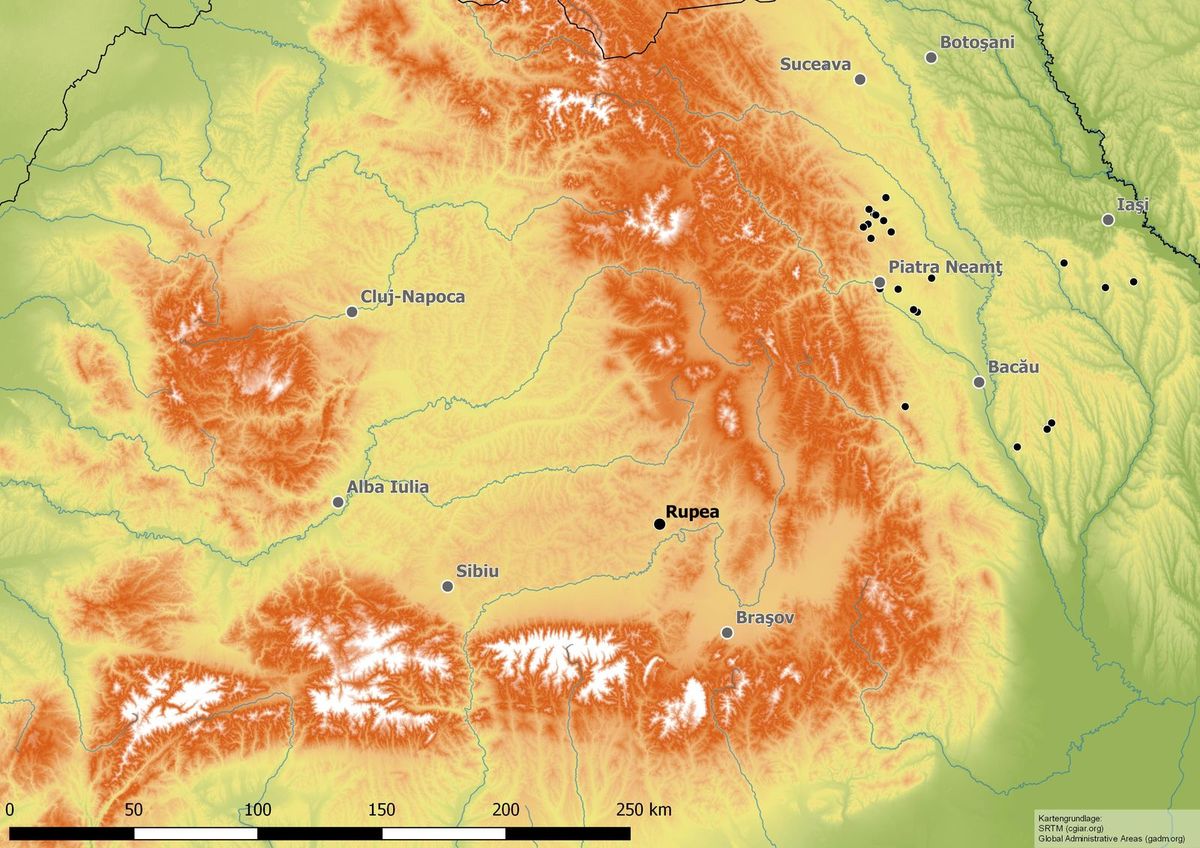

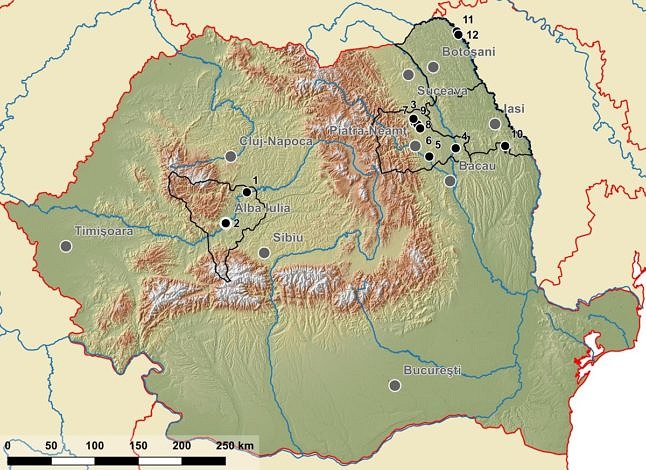

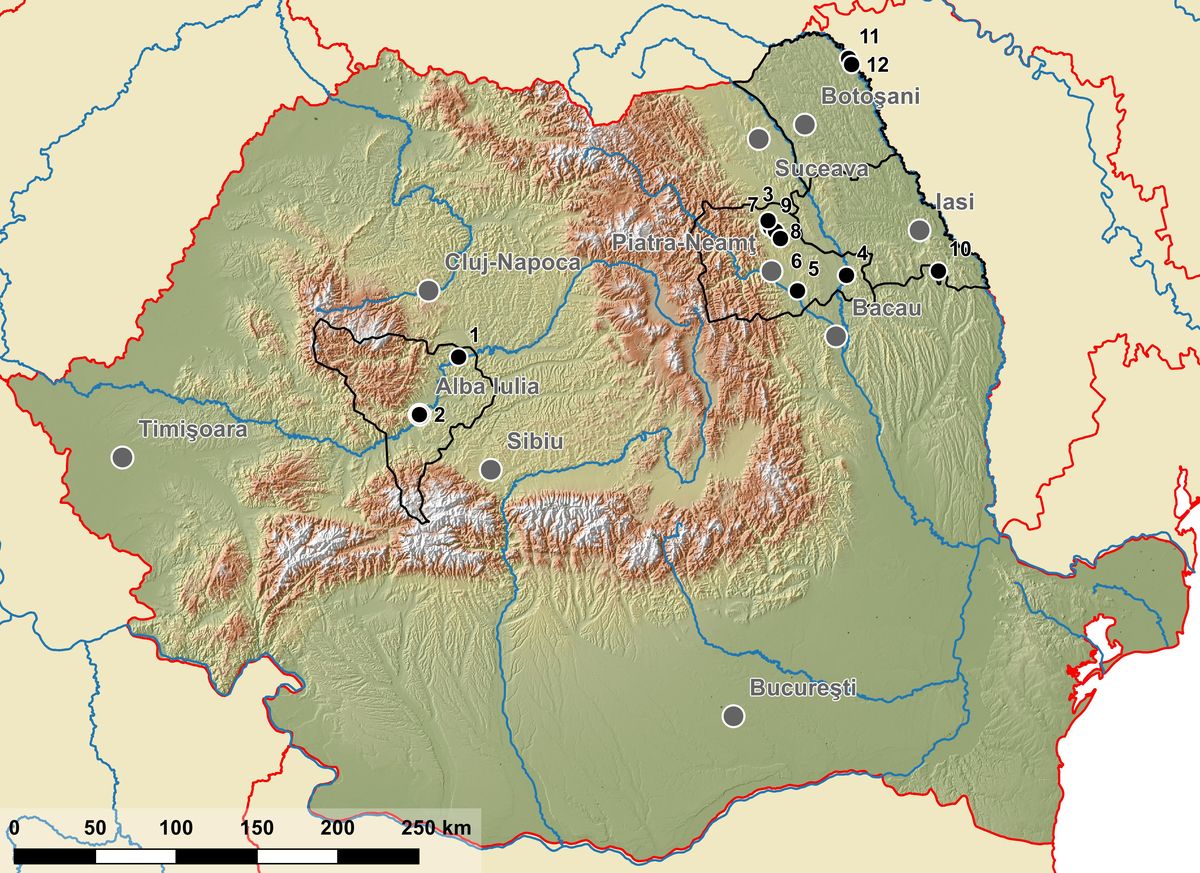

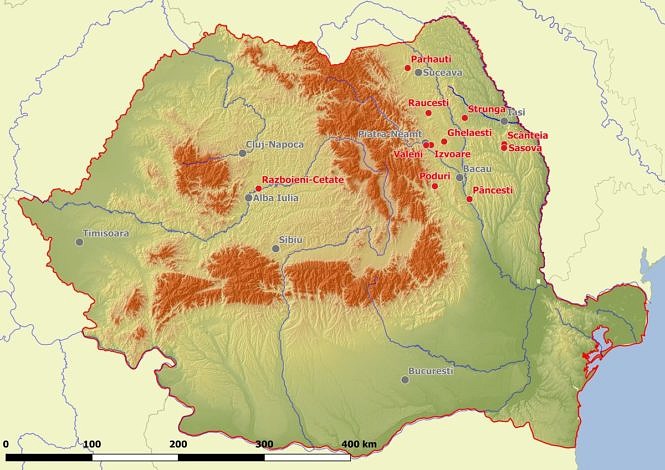

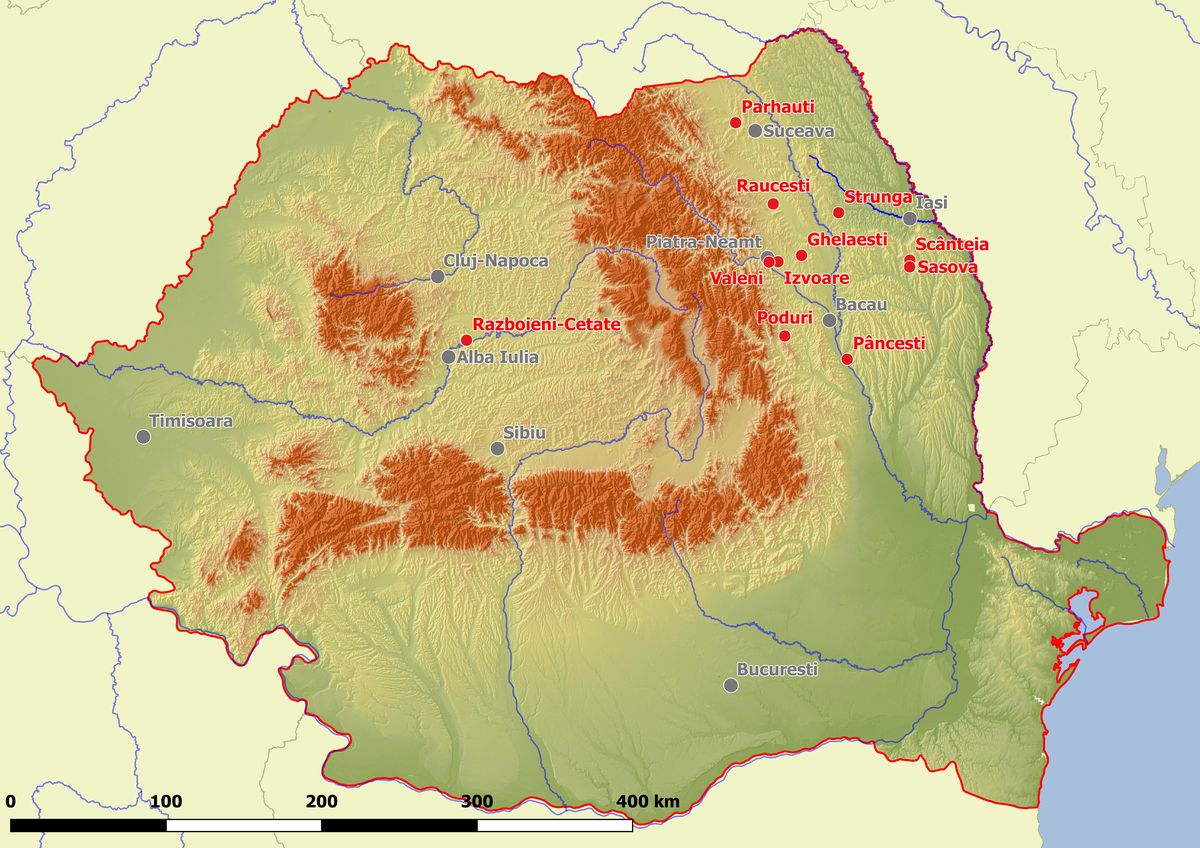

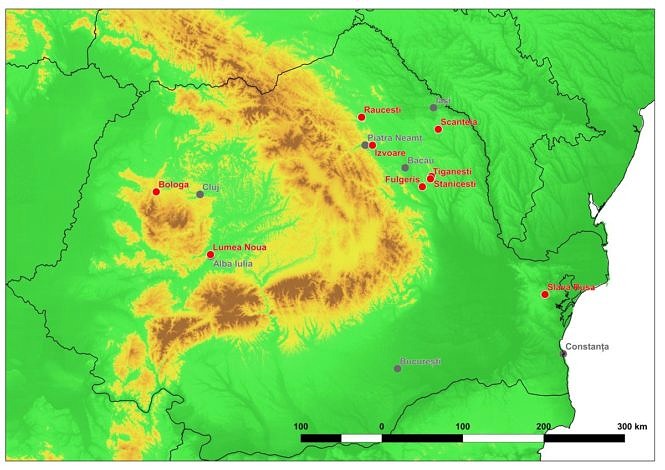

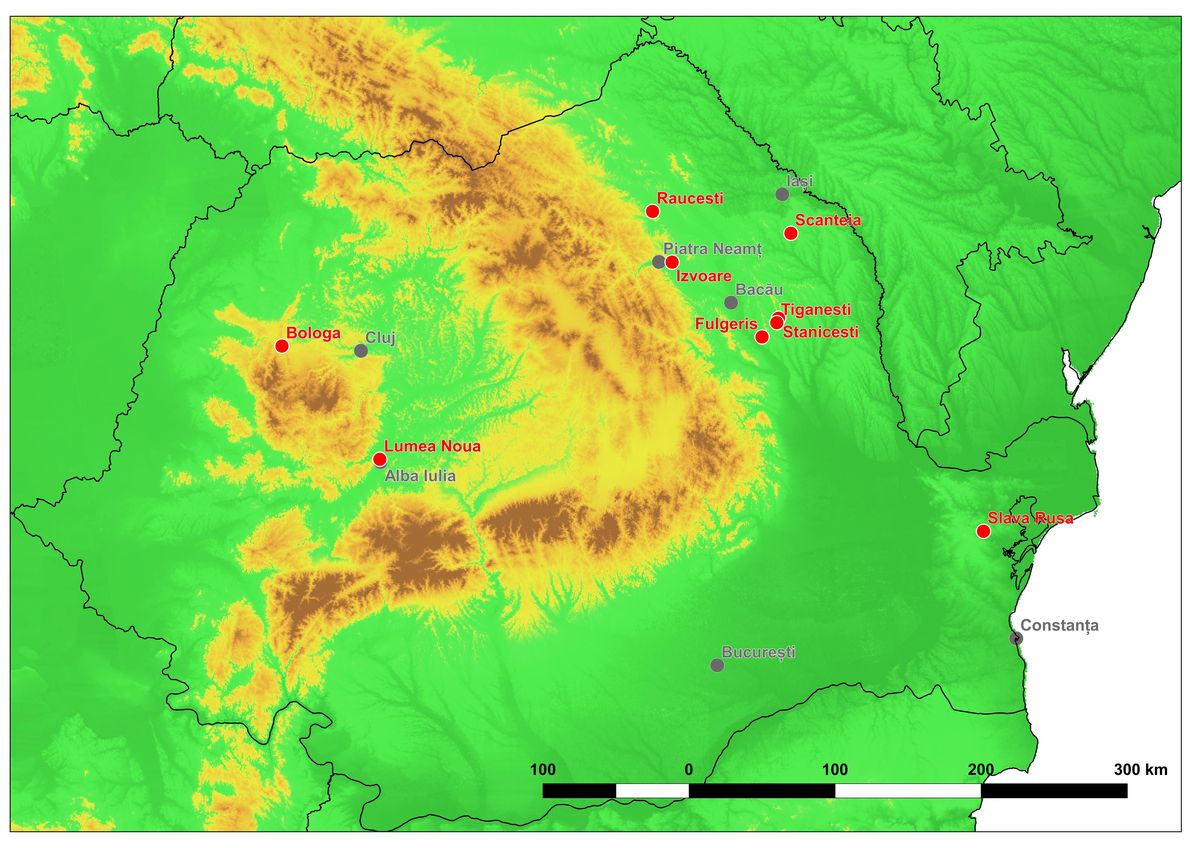

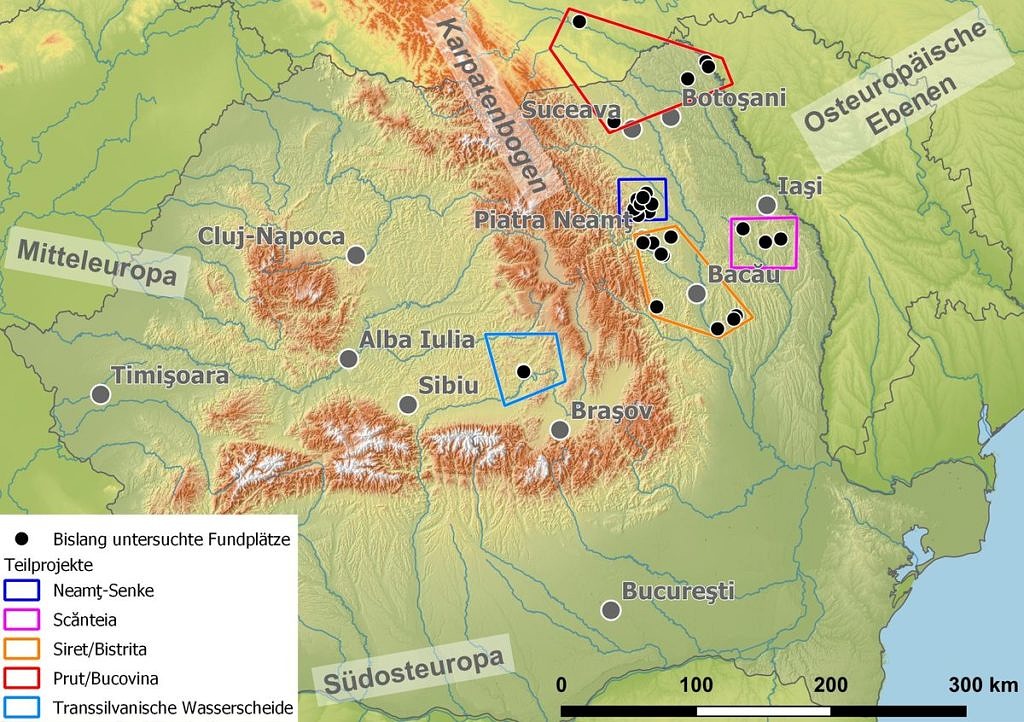

Schwerpunkt des Projektes ist die Untersuchung des Besiedlungsablaufes in der Zeit zwischen ca. 4800 und 3500 v. Chr. im Gebiet zwischen den Karpaten und dem Pruth. Die jungneolithischen/kupferzeitlichen Kulturen Precucuteni und Cucuteni breiten sich in dieser Zeit aus dem Inneren des Karpartenbogens über das Gebirge und das hügelige Karpatenvorland (Subkarpaten) in die osteuropäische Steppe hinaus. Dort kommt es dann in der in der Ukraine Tripilija genannten Kultur zur Anlage von sog. Riesensiedlungen mit teilweise über tausend Hausbefunden.

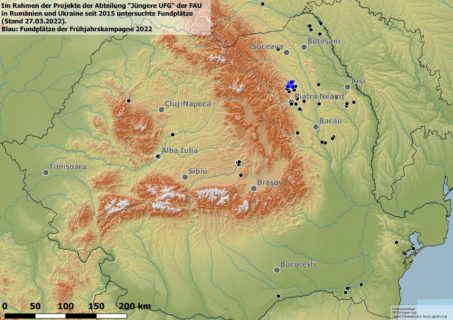

Ziel des Projektes ist, im Ursprungs- und Kerngebiet der Cucuteni-Kultur die wirtschaftlichen und sozialen Prozesse zu erforschen, die zwar in der Steppe zur Bildung dieser Riesenanlagen führten, sich aber im topografisch anders strukturierten rumänischen Teil des Verbreitungsgebietes ohne derartige Folgen blieben. Seit 1. Oktober 2022 werden die Arbeiten in Nordostrumänien von der DFG als Projekt „Siedlungs- und Landschaftsarchäologie des Spätneolithikums und der Kupferzeit in Ostrumänien“ gefördert. Flankierend werden aber aurbeiten zu den zeitgleichen kulturellen Gruppen beispielsweise in Südost- und Zentraltranssilcvanien mit Institutsmitteln weitergeführt.

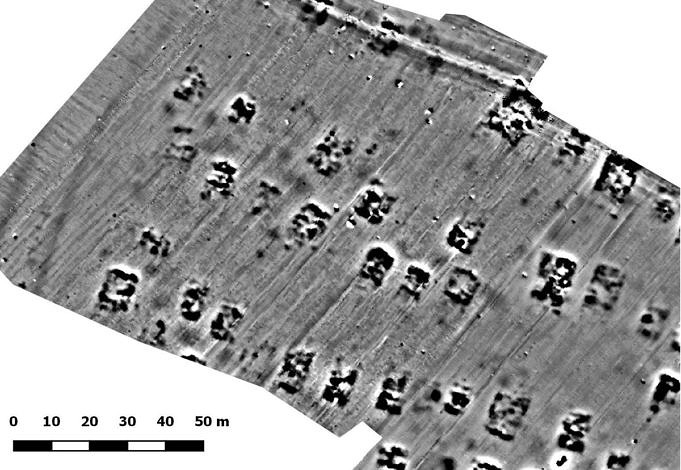

Prospektionen, Befliegungen und Grabungen

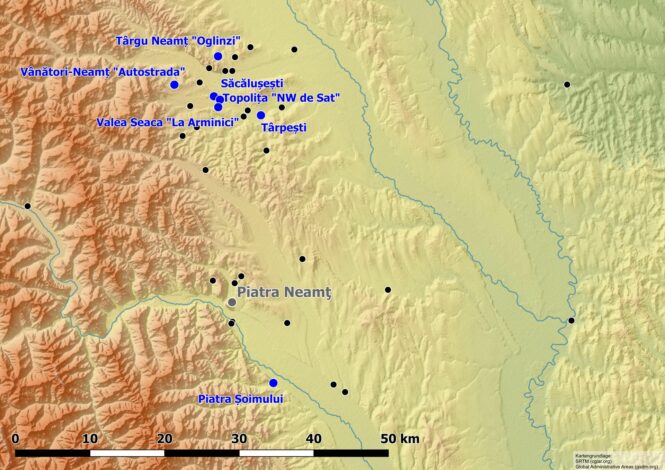

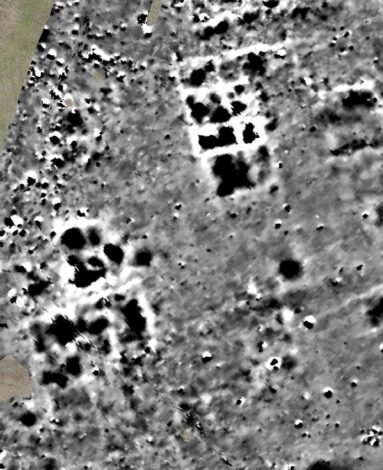

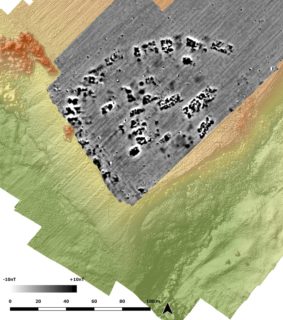

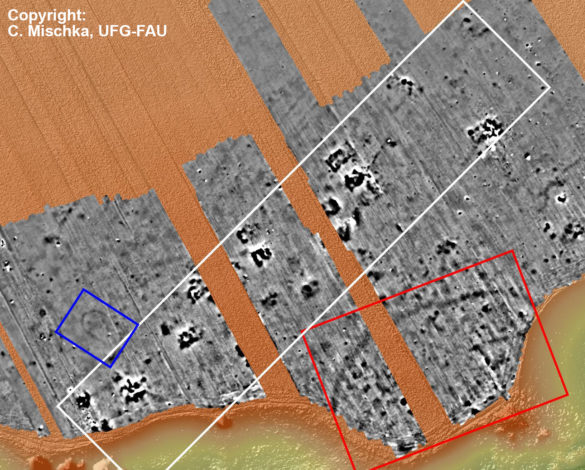

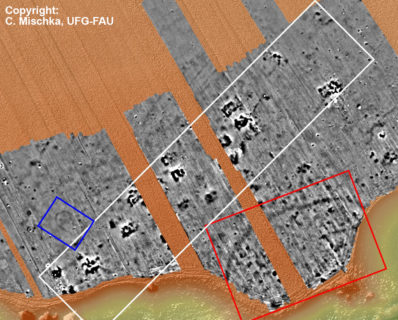

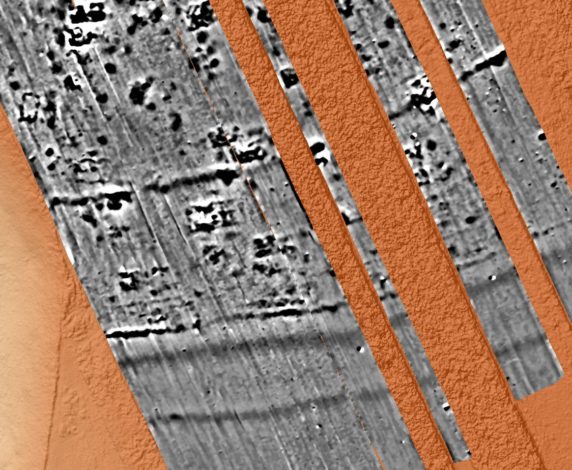

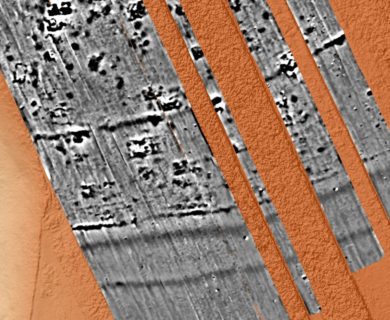

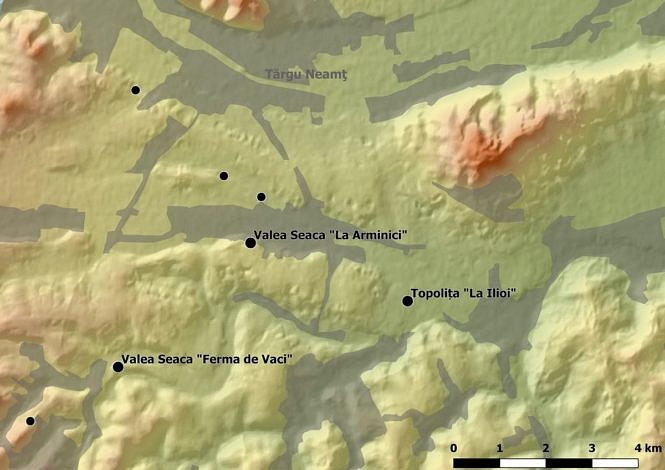

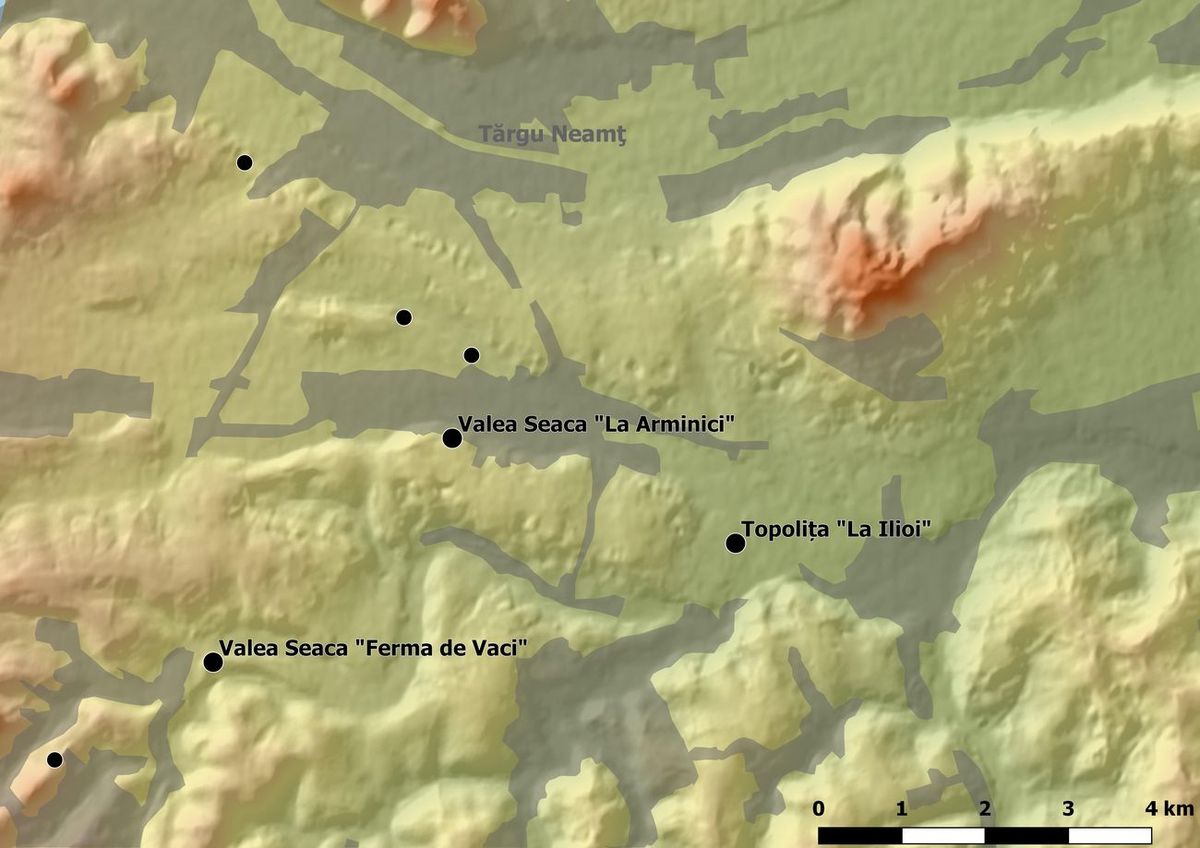

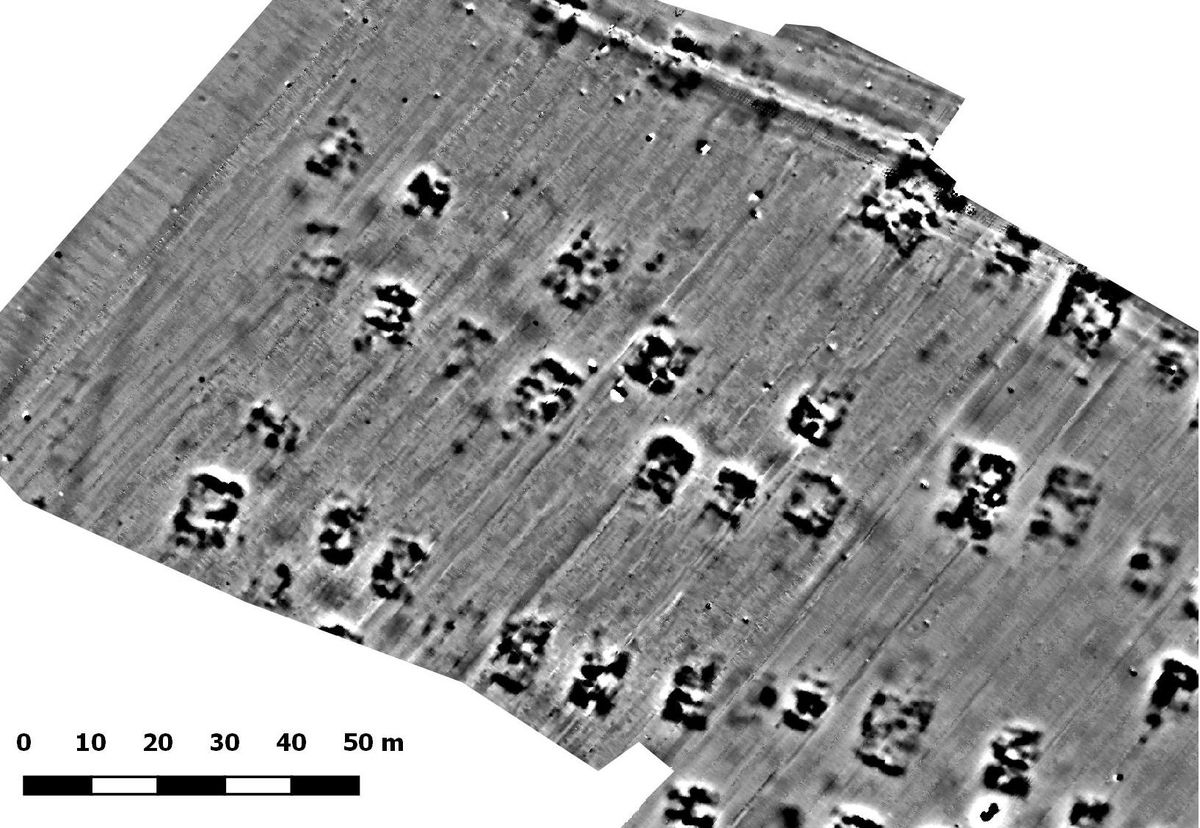

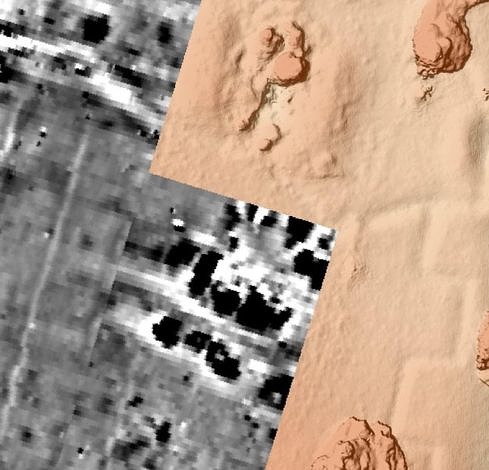

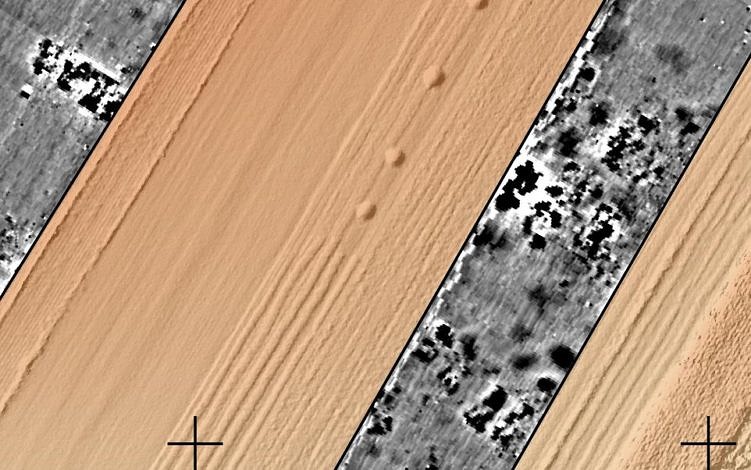

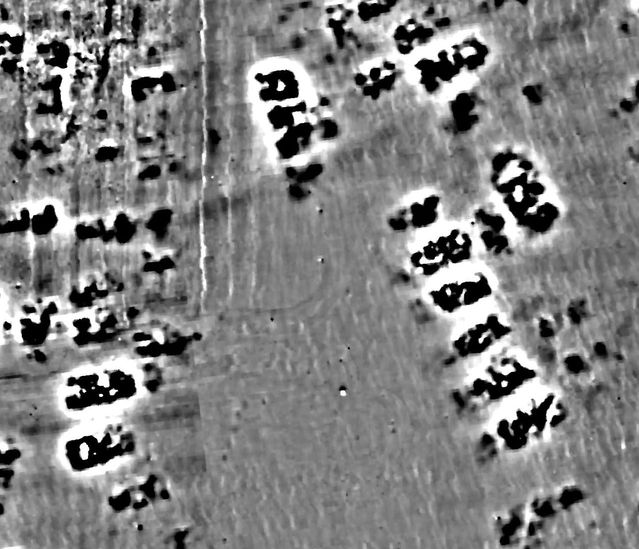

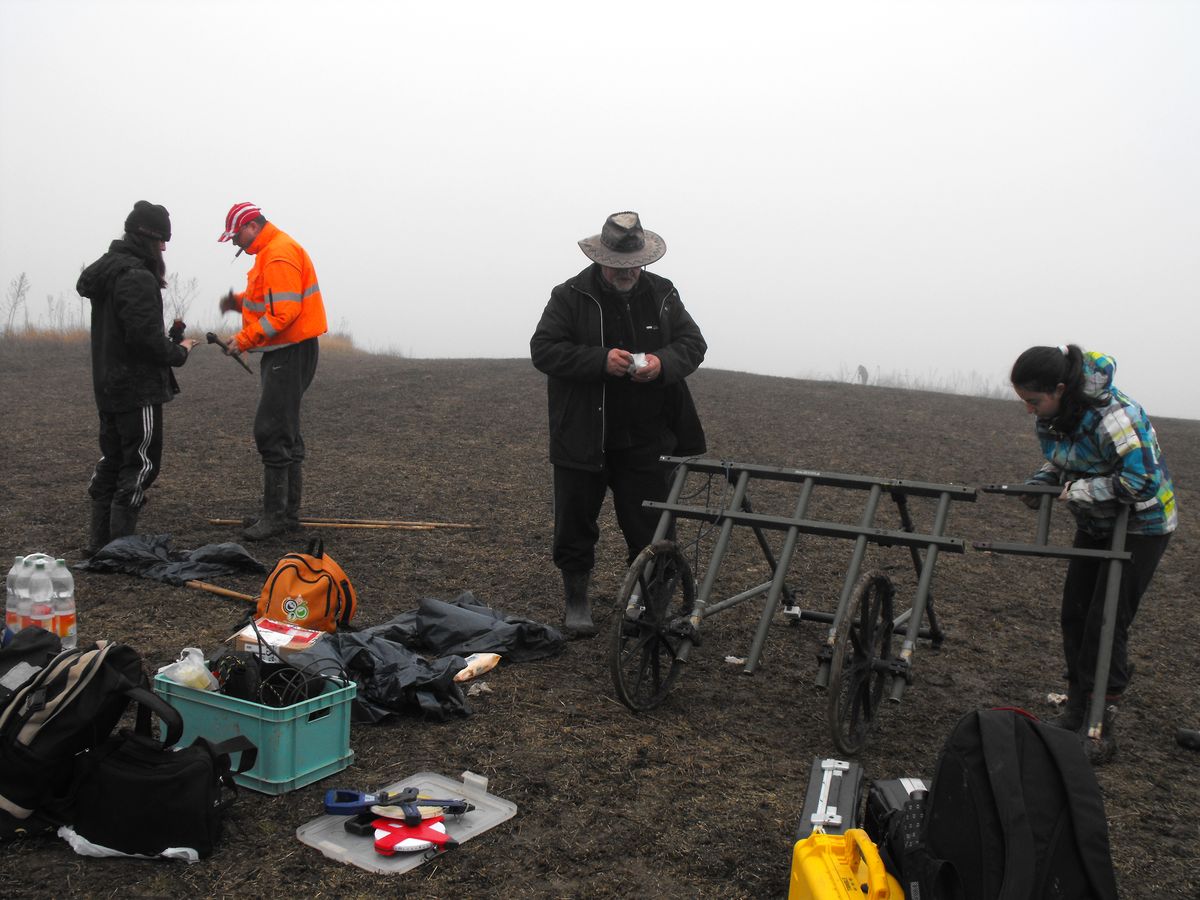

Methodisch basiert das Projekt stark auf großflächigen Gradiometerprospektionen. Dabei sind nicht die einzelnen Fundplätze besonders groß, sondern die Flächen, die innerhalb eines abgeschlossenen geografischen Raumes untersucht werden. Ein Beispiel dafür ist die Prospektion aller Cucuteni- und Precucuteni-Siedlungen in der Neamţ-Senke am Rande der Karpaten.

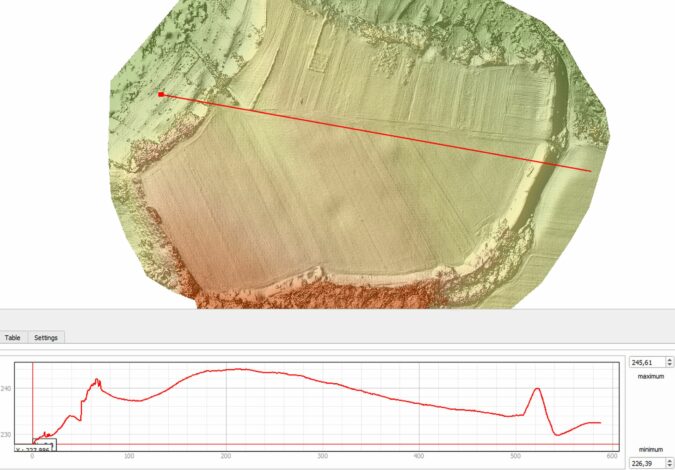

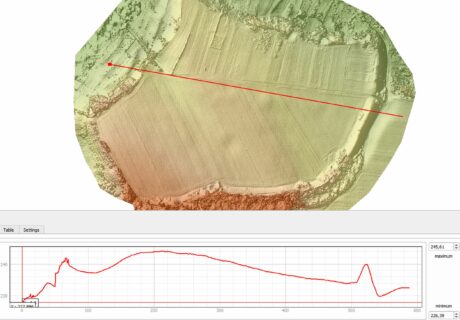

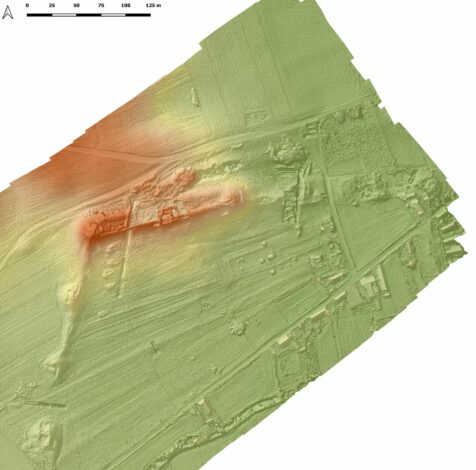

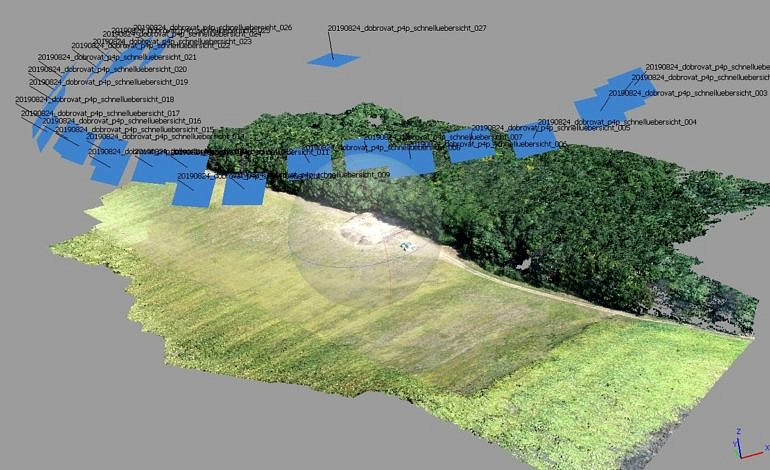

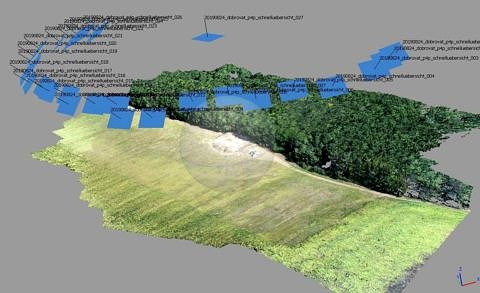

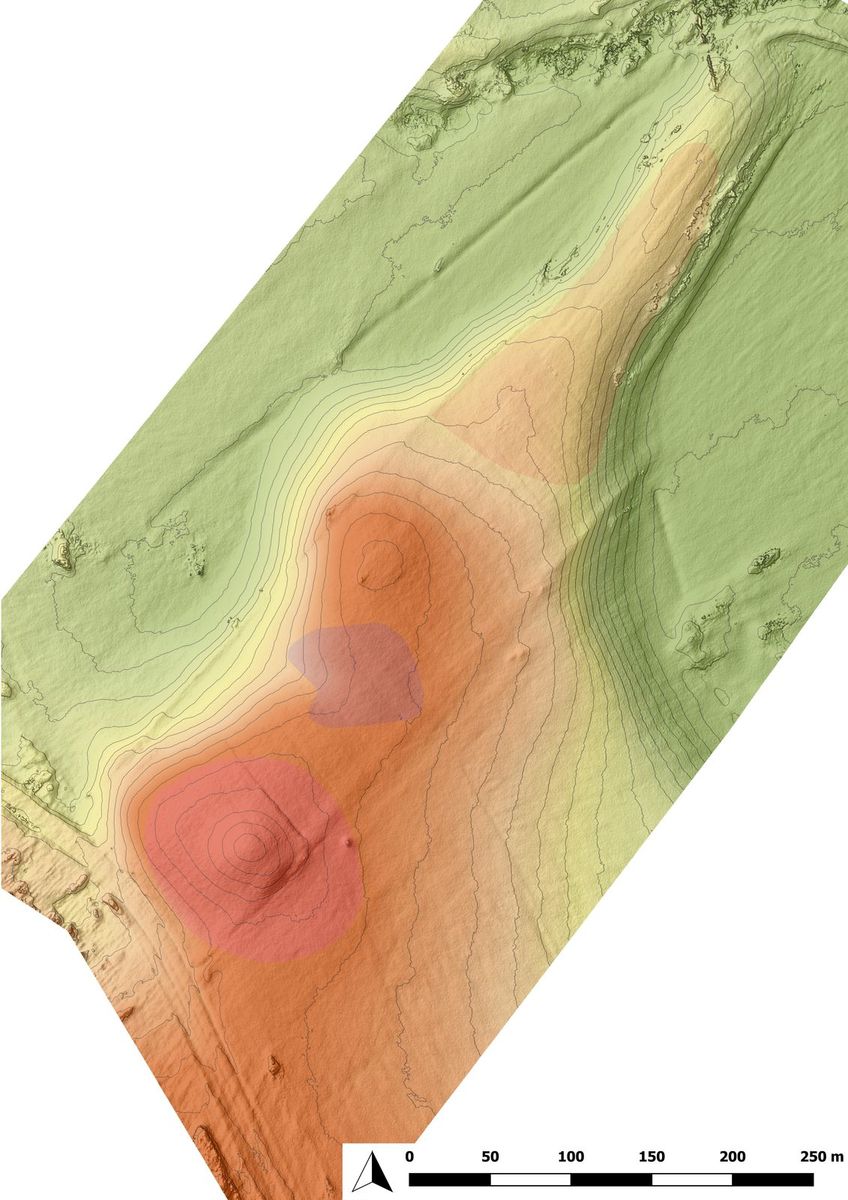

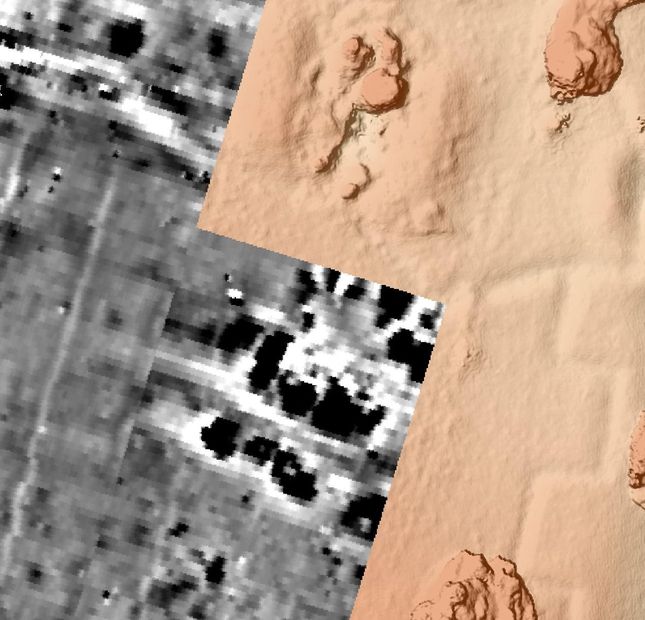

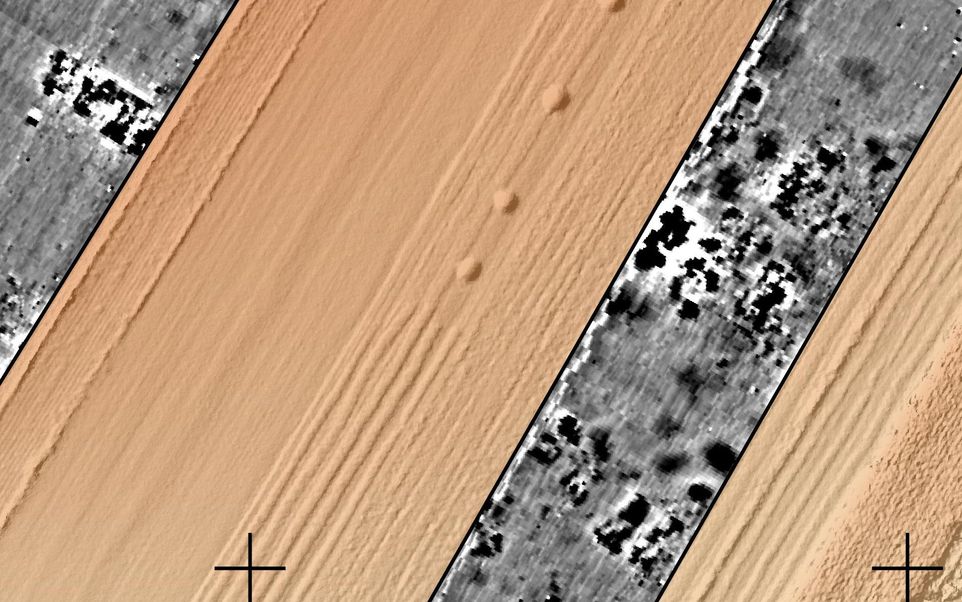

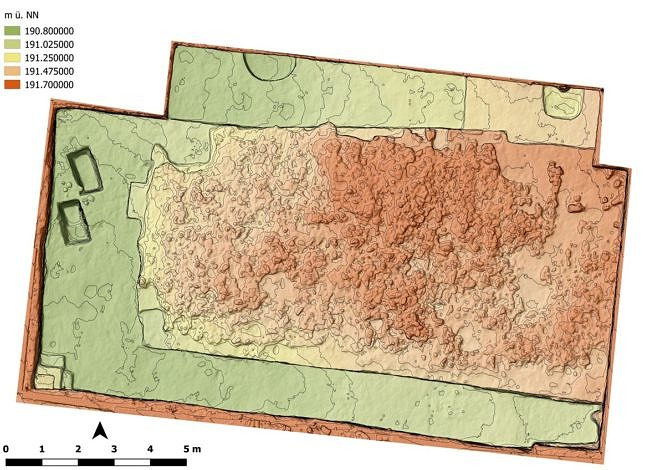

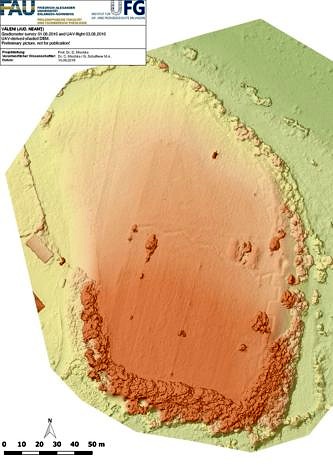

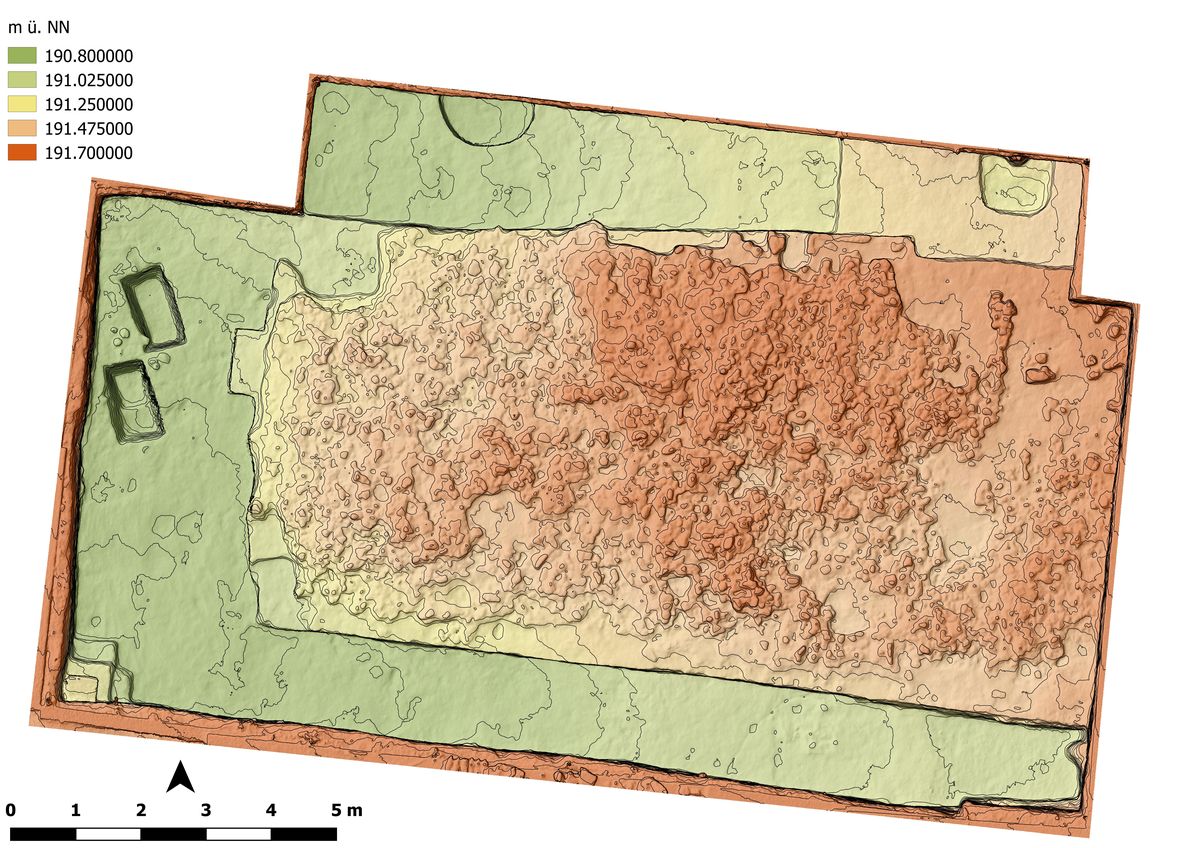

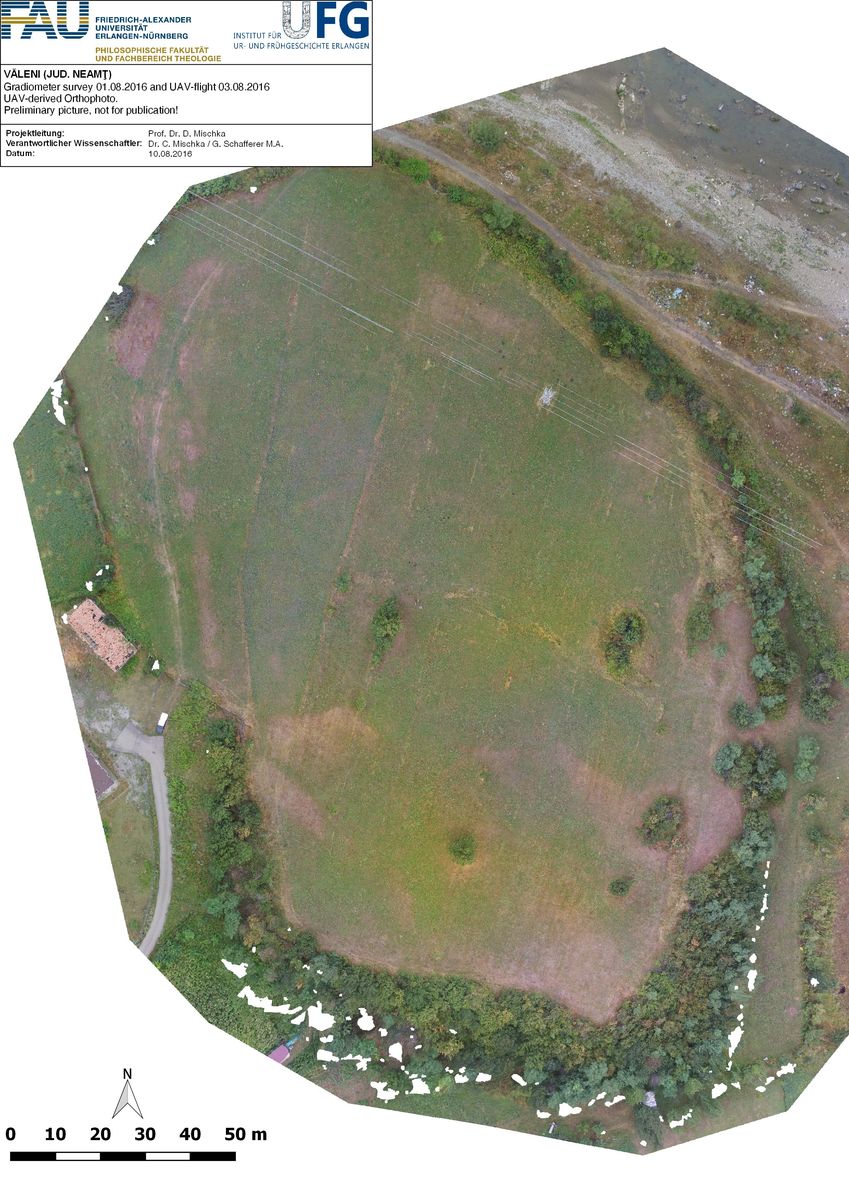

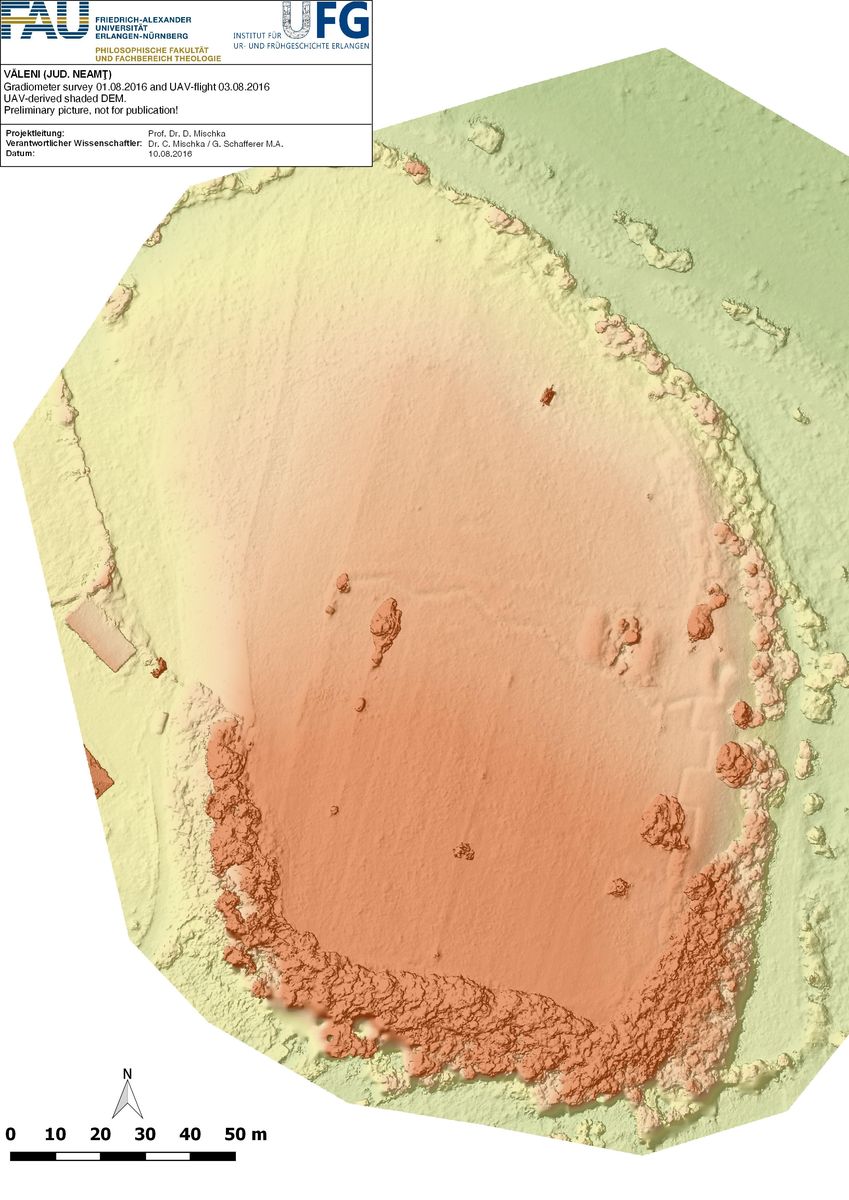

Planmäßige UAV-Befliegungen aller Fundplätze sorgen für hochdetaillierte Geländemodelle und Orthofotos, in denen teilweise weitere Befunde als Gelände- und Bewuchsanomalien ausgemacht werden können.

Während die grobe zeitliche Einordnung der Siedlungen über die Sammelfunde der ursprünglichen rumänischen Fundplatzaufnahme basiert, liefern Rasterbegehungen detailliertere Informationen über die Belegungsdauer und -intensität der Fundplätze.

Der exemplarischen Überprüfung der Prospektionsergebnisse und der detaillierteren Erforschung des Cucuteni-zeitlichen Siedlungswesens dient schließlich die seit 2016 laufenden Ausgrabungen in Scânteia (Kr. Iaşi).

Topografische und kulturhistorische Diversität bedingt verschiedene Testgebiete

Das Projektgebiet besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Naturräumen: Den bergigen Regionen des Karpatenvorlandes, dem Hochland von Transsilvanien und den Hügeln des moldawischen Plateaus. Teilprojekte in unterschiedlichen Teilen des Untersuchungsareals sollen herausarbeiten, welche archäologischen Prozesse und Befunde rein kulturbedingt, und welche durch die wechselnden Naturräume vorgegeben sind.

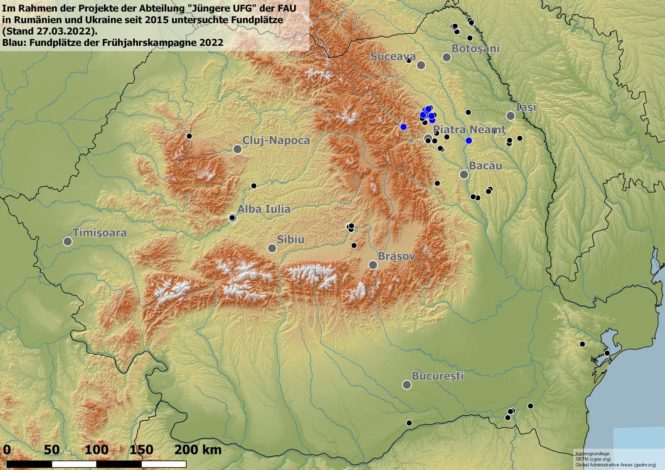

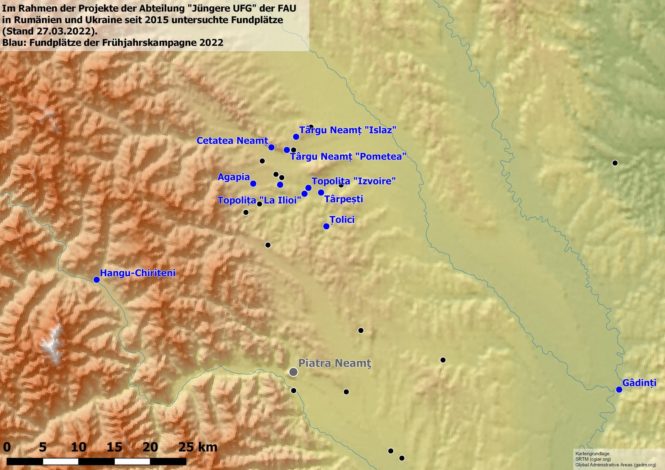

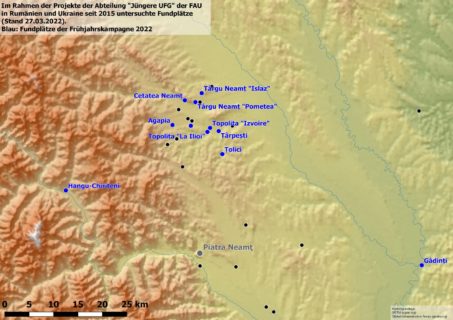

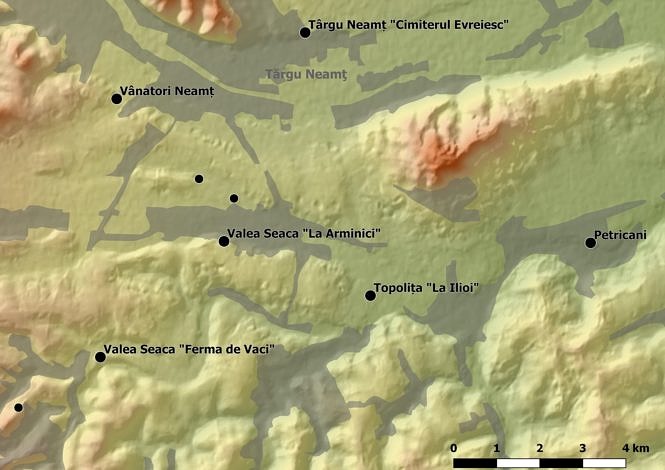

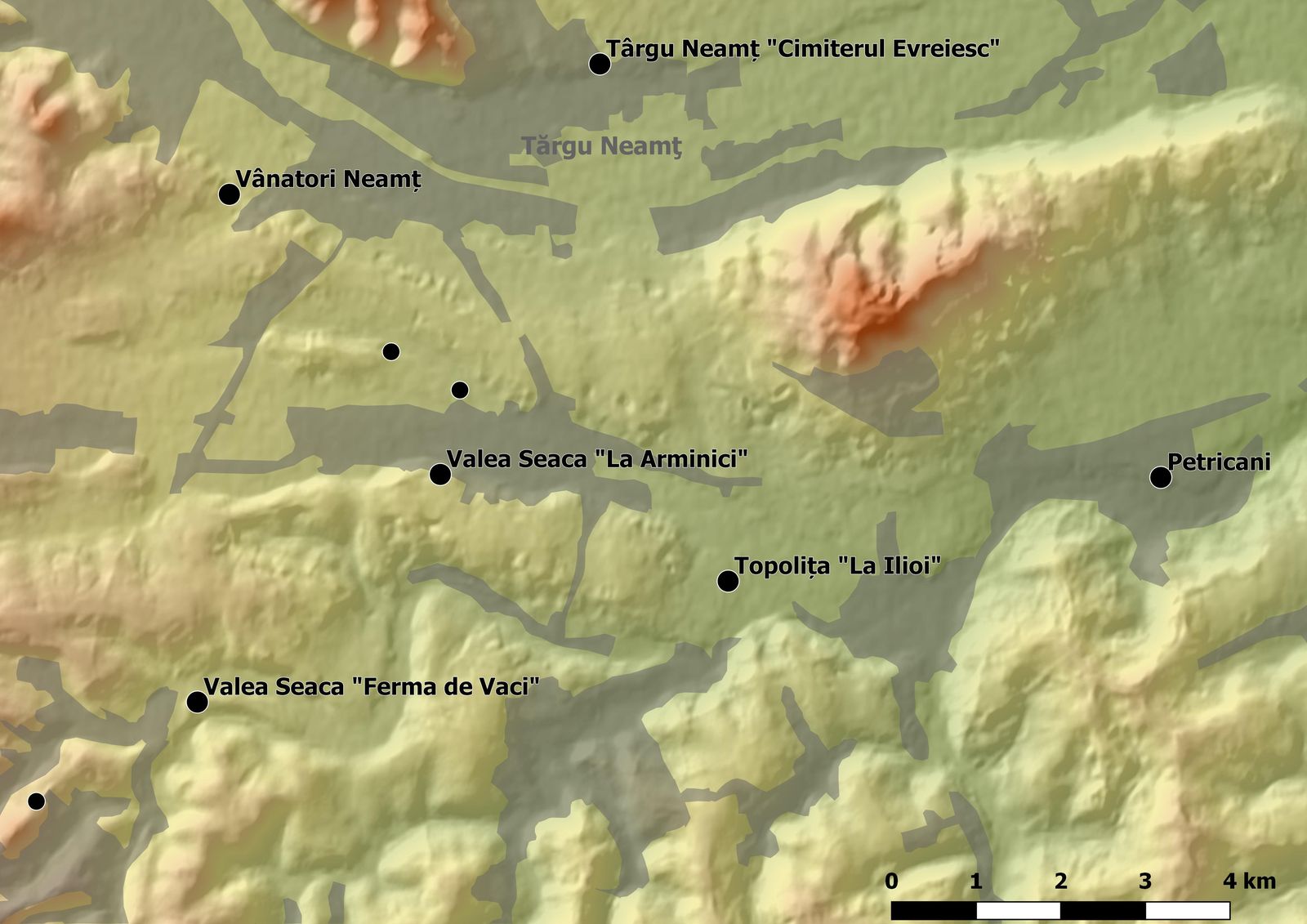

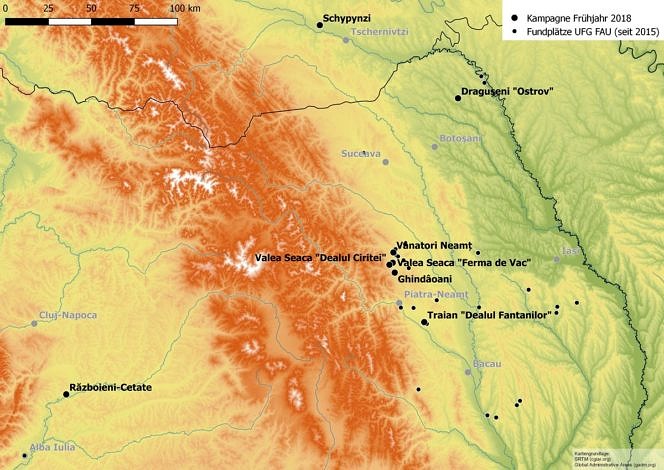

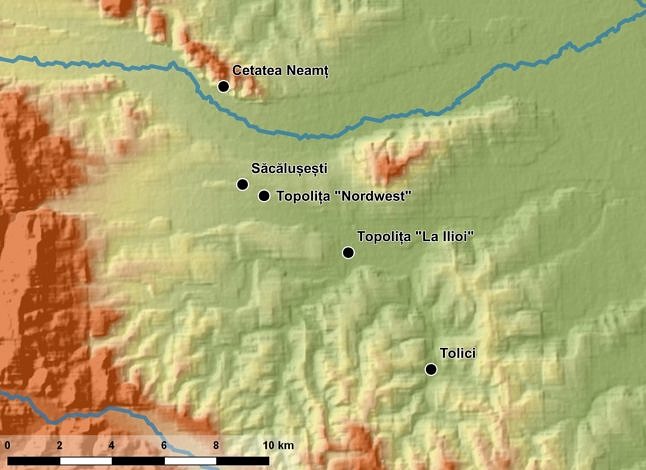

Schwerpunkt Neamţ-Senke

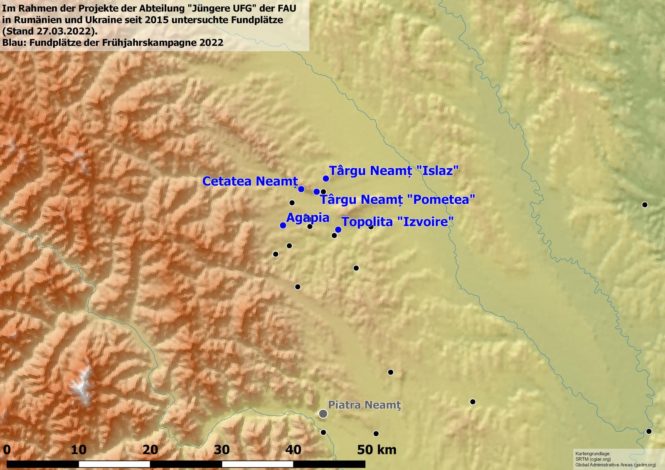

Seit 2015; bislang 18 Fundplätze.

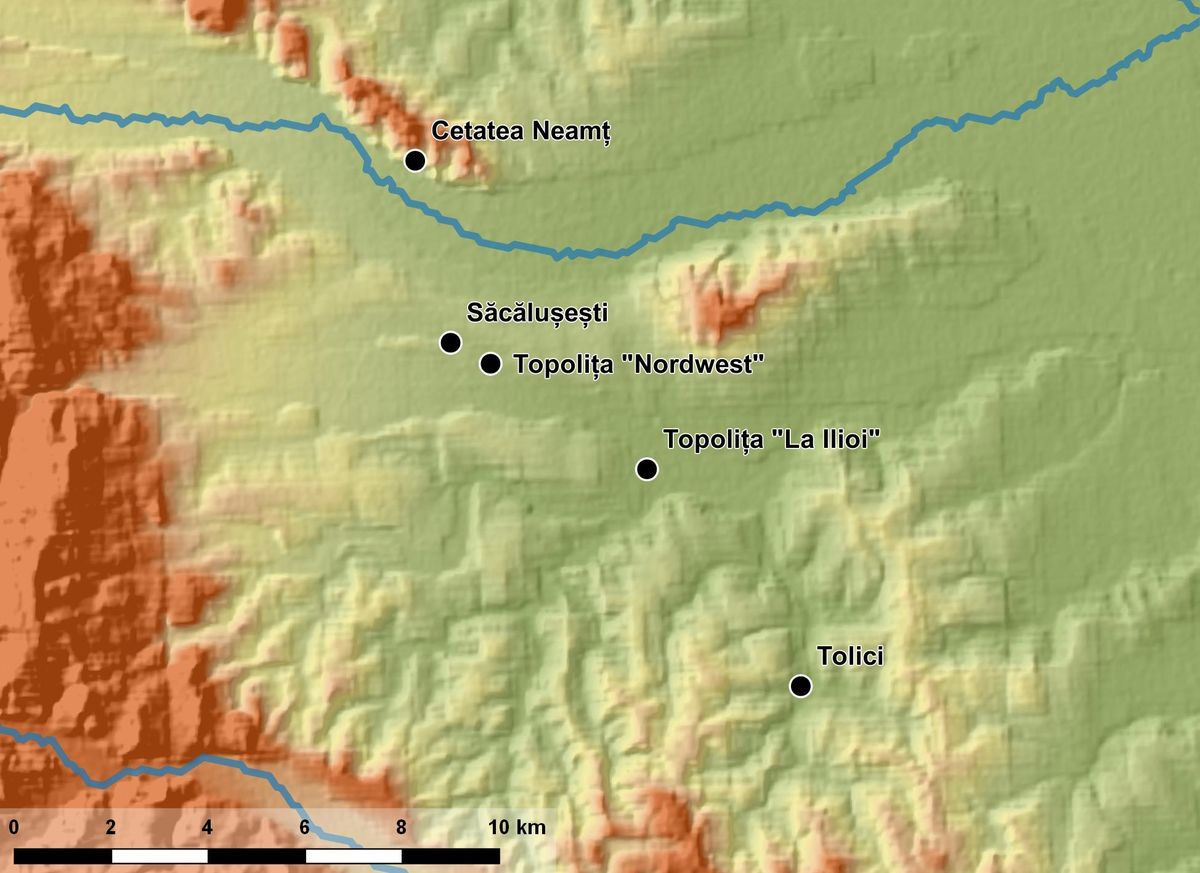

Gradiometerprospektionen (abgeschlossen 2019), UAV-Modellierungen und Feldbegehungen (seit 2019) aller Fundplätze in einer geografischen Kleinregion.

Der Neamţ entwässert aus den Karpaten in die osteuropäische Ebene und stellt eine Durchgangsroute zwischen den Cucuteni-Gebieten dies- und jenseits der Karpaten dar. Zahlreiche, sehr kleine Fundplätze in einer eng umgrenzten Region erlauben genaue diachrone Untersuchungen ohne teure Ausgrabungen.

Kontrollregion Bistriţa/Siret

Seit 2015; bisher 9 Fundplätze.

Am Übergang von den Subkarpaten in die Ebene kann die topografische und chronologische Entwicklung von kleinen Siedlungen zu komplexen Großsiedlungen erforscht werden, z.B. in Ghelăieşti. Geplant: Ausweitung der Arbeiten an der Bistriţa analog zur Neamţ-Senke.

Schwerpunkt Scânteia

Seit 2015; bislang 3 Fundplätze.

Prospektion und Ausgrabung auf der Cucuteni-A3-Siedlung Scânteia sowie Prospektionen zeitgleicher Siedlungen im Umland.

Mit seinem klar strukturierten Aufbau und der teilweise phänomenalen Befunderhaltung nimmt Scânteia einen Sonderstatus unter den bisher untersuchten Fundplätzen ein. Seit 2016 gräbt die FAU-UFG hier gemeinsam mit rumänischen Kollegen unter Einsatz modernster Methoden ein Haus samt Umfeld aus. Zusammen mit den von rumänischer Seite bereits seit Jahrzehnten laufenden Grabungen liefern dies hoch detaillierte Erkenntnisse über die Feinchronologie und die Einheitlichkeit bzw. Diversität im Hausbau.

Diese können in großen Teilen auf die prospektierten, aber nicht oder nur unzureichend ausgegrabenen Siedlungen in fast allen Vergleichsgebieten projiziert werden. Lediglich Transsilvanien folgt hier als Folge der starken mitteleuropäischen Prägung eigenen Mustern.

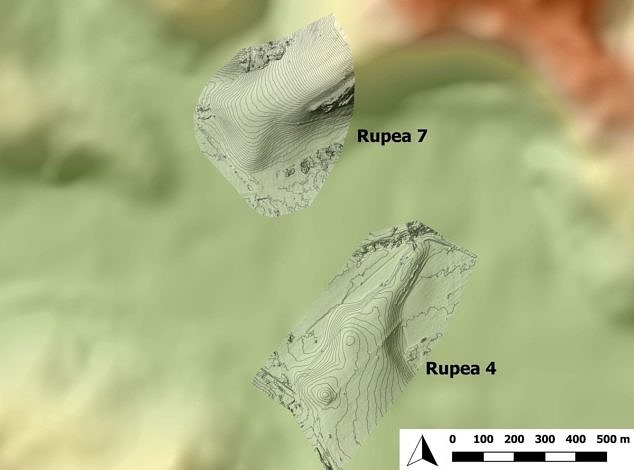

Kontrollregion Transsilvanien

Seit 2019; bislang 5 Fundplätze.

“Kultureller Schmelztiegel Südtranssilvanien”. Paralleles Vorkommen von Petreşti- und Cucuteni-Kultur (hier Ariuşd-Gruppe). Mehrphasige Siedlungen beider Kulturen liegen hier an der Wasserscheide zwischen Olt und Mureş. Der Olt durchbricht die Karpaten in Richtung Donauebene (Südosteuropa), der Mureş verbindet Transsilvanien geografisch und kulturell mit Mitteleuropa. Führt ein kulturell diverseres Substrat zu anderen Prozessen als in der ebenfalls in einer Durchgangssituation liegenden Neamţ-Senke?

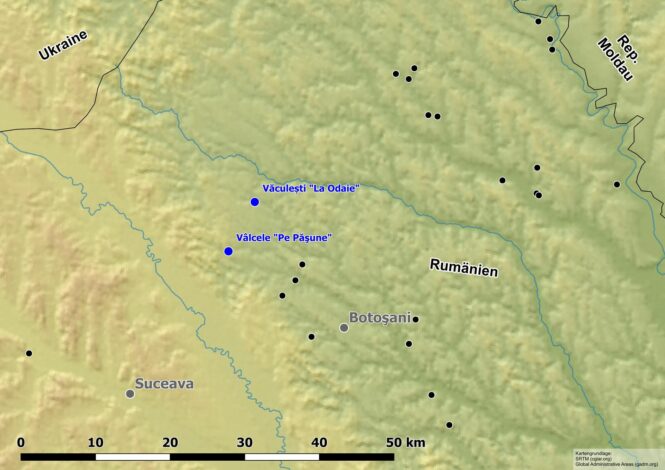

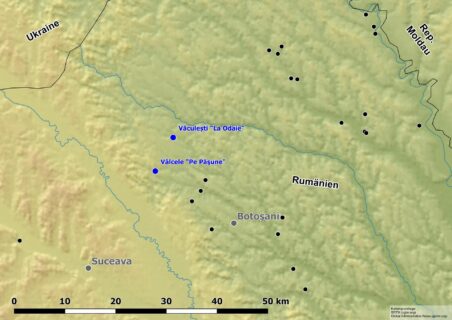

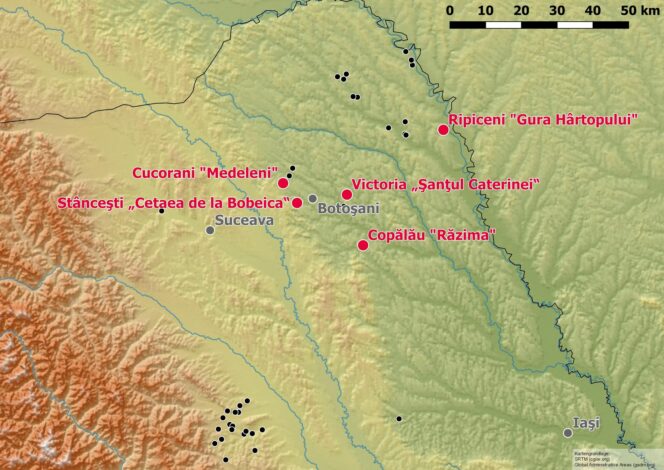

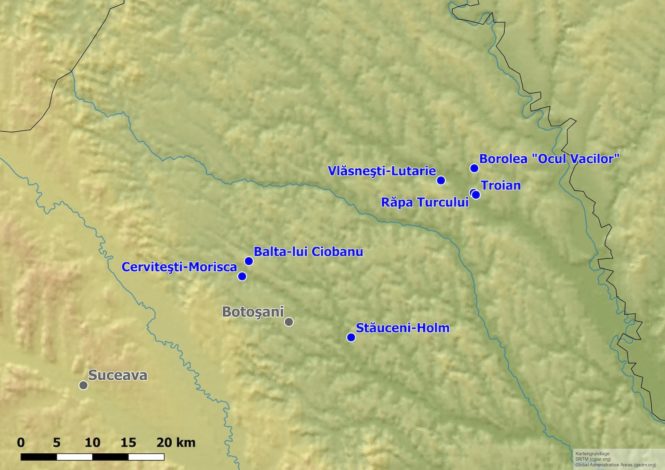

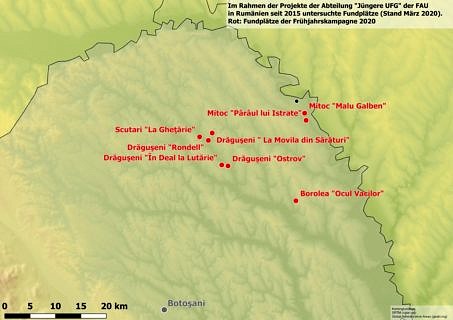

Kontollregion Prut/Bucovina

Seit 2016; bislang 15 Fundplätze.

Gradiometerprospektion von Siedlungen von >20ha, als Verbindung zu Projekten anderer Institutionen an den Riesensiedlungen der Cucuteni-Tripolye-Kultur in den Ebenen der Ukraine und der Republik Moldau.

Die Feldmaßnahmen – Übersicht

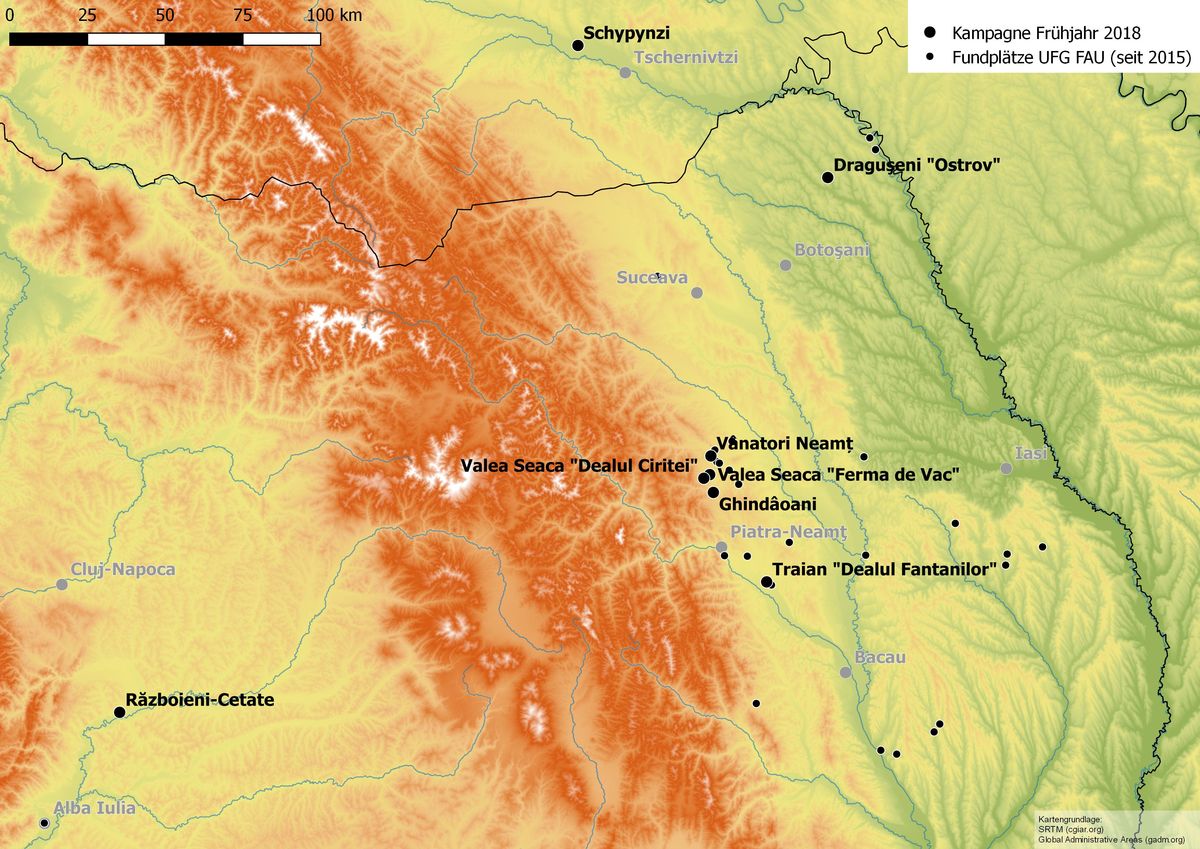

Frühjahr 2015: Gradiometerprospektion in den Kreisen Iaşi, Bacău, Cluj, Tulcea und Neamţ.

Erste Testkampagne.

Sommer 2016: Beginn der Ausgrabungen in Scânteia; Gradiometerprospektionen in den Kreisen Alba, Bacău, Neamţ, Suceava und Vaslui; Drohnenbefliegungenin den Kreisen Iaşi, Bacău und Neamţ.

Neben der Ausgrabung Geländemodellierungen der Fundplätze aus dem Frühjahr 2015 und Intensivierung der Magnetik im Kreis Neamţ. Erste Testmessung im römischen Kastell von Razboieni-Cetate (Alba).

Frühjahr 2017: Gradiometerprospektion in den Kreisen Alba, Neamţ, Iaşi, und Botoşani.

Großflächige Prospektion von Razboieni-Cetate (Ausgegliedert als eigenes Projekt), Beginn der planmäßigen Aufnahme der Neamţ-Senke, erste Testmessungen am Pruth.

Sommer 2017: Weiterführung der Grabung in Scânteia; Geomagnetische Prospektion in Tibana (Iaşi) und Parhauti (Suceava).

Frühjahr 2018: Gradiometerprospektion in den Kreisen Alba, Neamţ und Botoşani sowie in der Westukraine.

Fertigstellung der Magnetik in Razboieni-Cetate; Weiterführung der Aufnahme der Neamţ-Senke; Erweiterung der Gradiometerprospektionen am Pruth; Erste Testmessungen in Galizien (Westukraine).

Frühjahr 2019: Gradiometerprospektion und Befliegungen in Südost-Transsilvanien; Gradiometerprospektion, Befliegungen und Feldbegehungen in der Neamţ-Senke.

Sommer 2019: Weiterführung der Grabung in Scânteia; Geomagnetische Prospektion römischer und neolithischer Fundplätze an der Donau. (auch auf Twitter unter #scânteia2019).

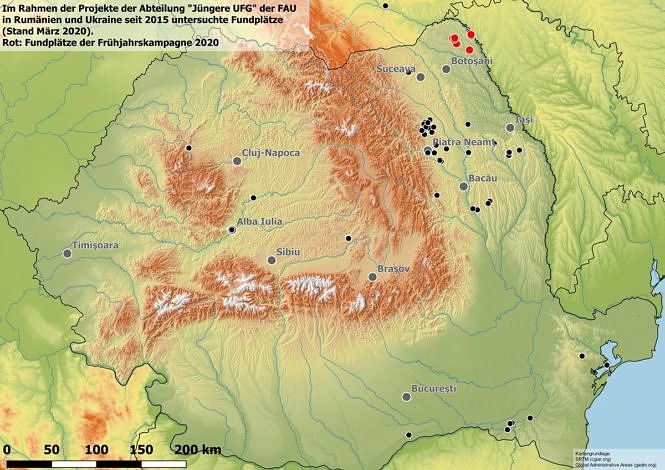

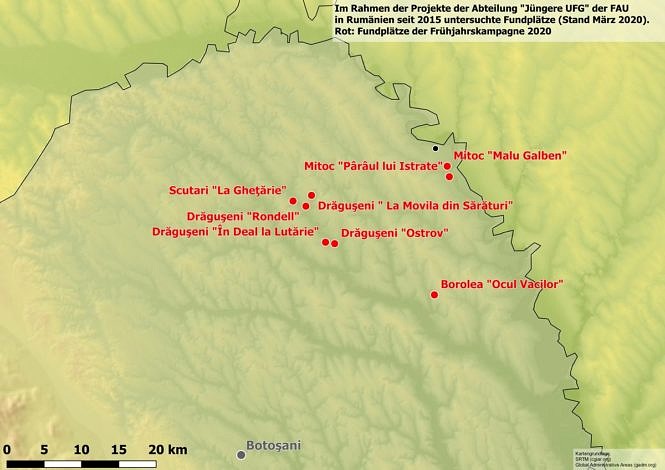

Frühjahr 2020: Gradiometerprospektion und Befliegungen im Kreis Botoşani (auch auf Twitter unter #prospekt2020).

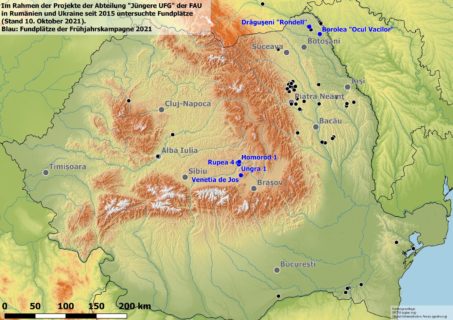

Herbst 2021: Gradiometerprospektion und Befliegungen in Südost-Transsilvanien und im Kreis Botoşani (auch auf Twitter unter #prospekt2021).

Frühjahr 2022: Gradiometerprospektion und Befliegungen im Kreis Neamţ

Herbst 2022: Gradiometerprospektion und Feldbegehungen Kreis Botoşani (auch auf Twitter unter #prospekt2022_2).

Frühjahr 2023: Gradiometerprospektion und Feldbegehungen Kreis Botoşani (auch auf Twitter unter #prospekt2023_1).

Sommer 2023: Ausgrabung in Stauceni-Holm (Kr. Botosani, auch auf Twitter unter #stauceni2023)

Herbst 2023: Gradiometerprospektion und Feldbegehungen Kreis Botoșani und Neamţ

Frühjahr 2024: Besuch von Dr. Adela Kovács in Erlangen; Gradiometerprospektion und Feldbegehungen Kreis Botoșani und Neamţ

Der Projekt-Blog

Episode 32 – 24.02.2024

Forschung und praktische Ausbildung im Feld und im Museum – Rückblick auf die Prospektion Rumänien

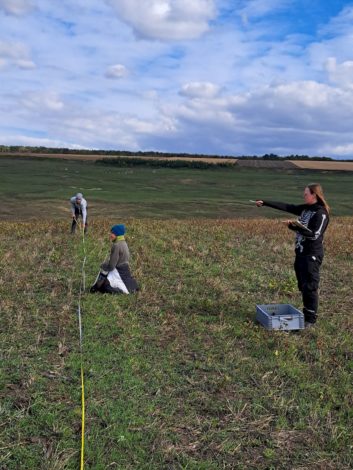

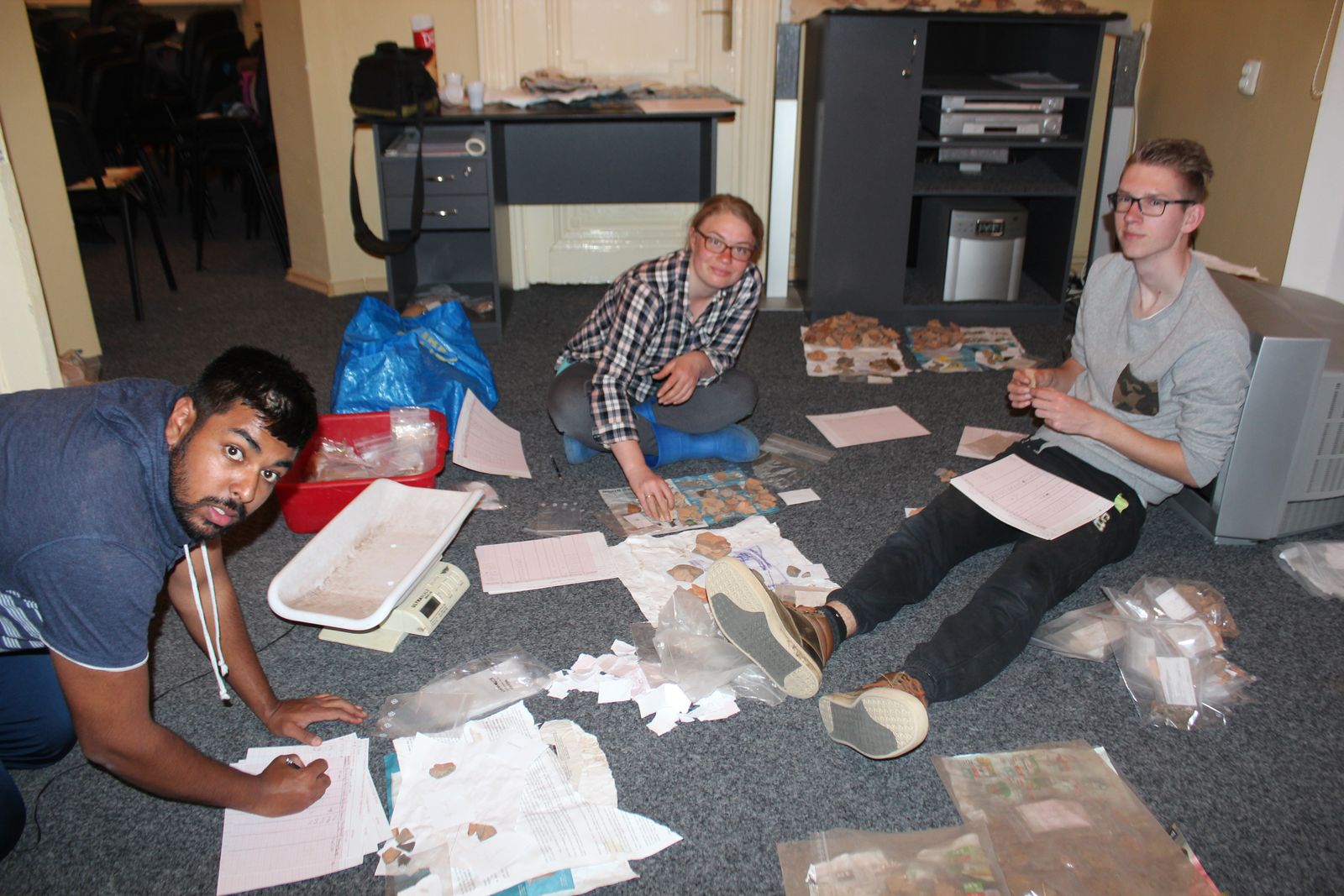

Auch die diesjährige, traditionelle Frühjahrskampagne in Rumänien war ein voller Erfolg für die archäologische Forschung und die Ausbildung an unserem Institut. Im Rahmen dieser Maßnahme waren, betreut von Prof. Doris und Dr. Carsten Mischka, bis zu 12 Studierende der archäologischen Wissenschaften vom 24. Februar bis zum 28. März in Ostrumänien tätig. Sie sollten einen Großteil von dem lernen, was moderne archäologische Prospektion ausmacht: Nicht nur geophysikalische Prospektion, auch klassische Feldbegehungen in Raster/Grid- und Perimetermethode (Umkreis um einen geomagnetischen Befund) und Einzelfundeinmessungen mit Tachymeter und DGPS standen auf der Tagesordnung. Dazu kam die Nachbearbeitung im Museum – Funde waschen, Keramik und Steinartefakte bestimmen, Datenbanken befüllen – auch dies sind integrale Bestandteile archäologischer Feldarbeit und wollen gelernt sein.

Woche 1: Römische Dörfer – Römische Städte – Römische Festungen – Start der Feldsaison in der Dobrudscha

Start der Ausbildung in Celic Dere

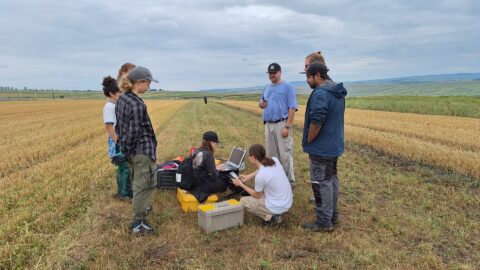

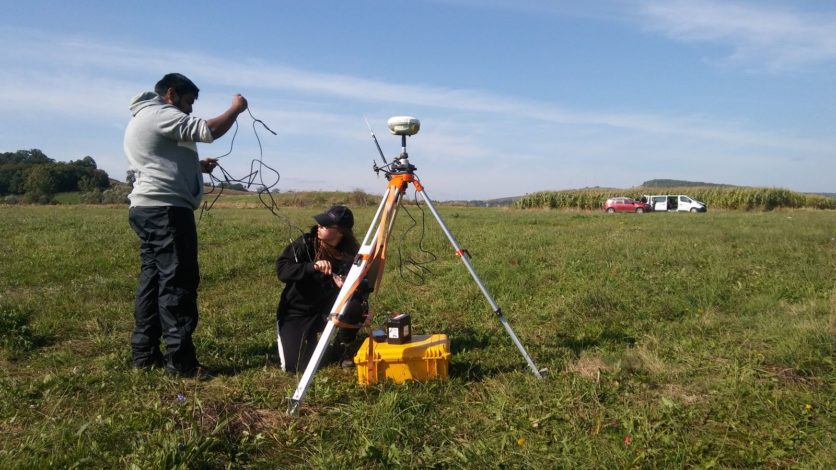

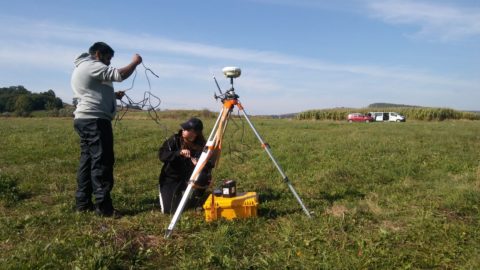

In der ersten Woche der diesjährigen Frühjahrskampagne in Rumänien arbeitete das – mit vier Studierenden und Dr. C. Mischka noch kleine – Team in der Dobrudscha im Kreis Tulcea. Hier, im Gebiet zwischen Donaudelta und Schwarzmeerküste stand die Erforschung der römischen Besiedlung im Vordergrund. Gemeinsam mit einem Team unserer Kooperationspartner vom Archäologischen Institut der Rumänischen Akademie, Außenstelle Iaşi (Dr. Alexander Rubel), wurde zunächst der Fundplatz Teliţa „Celic Dere“, in der Nähe des gleichnamigen Klosters untersucht. Hier wurde bei Baumaßnahmen eine römische Fundstelle angeschnitten, deren Ausdehnung und Struktur es nun zu erforschen galt. Dies war eine gute Gelegenheit, das Team in die Arbeitsabläufe einzuarbeiten: Auf- und Abbau der Messgeräte, Einsatz des Gradiometers und Auswertung der Daten sowie das Erstellen eines Geländemodells mit der Institutsdrohne. Zudem mussten die Einzelfunde eingemessen werden, die die Kollegen aus Iaşi bei ihrer Feldbegehung machten: Römische Münzen, Glasperlen, Bronzeartefakte, Reliefsigillata etc.

Nach drei Tagen Arbeit war das Team eingespielt und es stand fest, dass es sich hier einst um ein Straßendorf mit gemischter Holz- und Steinbebauung handelte.

Abschluss der Prospektionsarbeiten in Slava Rusa

Mit dem nun eingespielten Team war es dann kein Problem mehr, die 2015 begonnene Prospektion in Slava Rusa/Ibida zu einem endgültigen Abschluss zu bringen. Schon letztes Jahr wären wir ja beinahe fertig geworden, wäre nicht der Zusammenbruch des DGPS-Systems dazwischengekommen. Dieses Mal ging nun alles glatt und nachdem die Institutsmachete und die Willenskraft des Teams den Zugang zu den letzten unbebauten Flächen im Dorf gesichert hatten, war das Magnetogramm der spätantiken Stadt Ibida in einem Tag endlich fertiggestellt.

Lehren aus der Leere – Kastell und Vicus Salsovia an der Donau

Das letzte Ziel in der Dobrudscha war die Zivilsiedlung des Kastells Salsovia. Etwa 5 km westlich von Mahmudia liegt dieses Kastell auf einer steilen Anhöhe, direkt über der Donau. Während das Kastell selbst durch frühe Ausgrabungen und Befestigungsanlagen beider Weltkriege weitestgehend zerstört ist, blieb das Areal des zugehörigen Vicus bisher weitgehend unerforscht. Ähnlich wie in Celic Dere ist auch die Terrasse, auf der die Zivilsiedlung von Salsovia lag, mit Fundmaterial – insbesondere Keramik und Bausteinen – übersäht. Auch das vom Team angefertigte Geländemodell der gesamten Anlage lies keinen Zweifel daran, dass es sich um einen perfekten Ort für eine Siedlung handelte. Doch das Magnetogramm blieb frei von den eigentlich erwarteten klaren Baustrukturen, weder Steinfundamente noch Pfostenkonstruktionen waren zu erkennen. Der Grund: Die Terrasse besteht aus sehr sandigem Sediment und die Studierenden mussten lernen, dass Geomagnetik auf solchem Untergrund einfach nicht brauchbar funktioniert. Egal, was auch im Boden sein möge.

Woche 2+3: Cucuteni in Botoșani

Landwirtschaft gegen Archäologie – Auf der Suche nach den letzten Fundplätzen

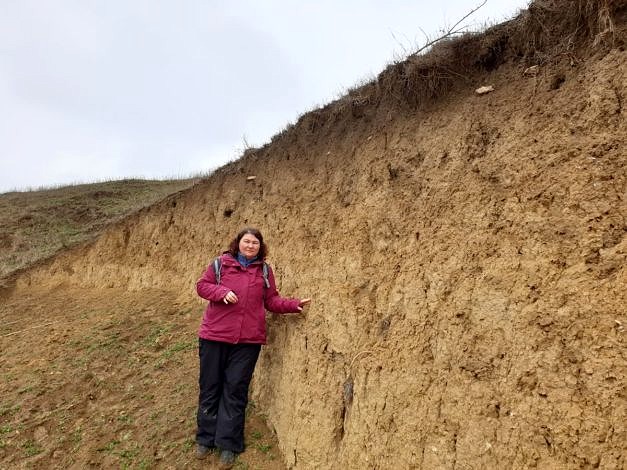

Nach einer Fahrt einmal von Süd nach Nord, quer durch Rumänien war Botoșani das Quartier für die nächsten zwei Wochen. Im Fokus standen nun die Siedlungen der Cucuteni-Kultur im Tal des Sitna, einem der beiden Testgebiete des Projektes „Siedlungs- und Landschaftsarchäologie des Spätneolithikums und der Kupferzeit in Ostrumänien“. Die ersten drei Tage führte das ursprüngliche Team zusammen mit unserer Kooperationspartnerin Dr. Adela Kovács vom Historischen Museum in Botoșani extensive Feldbegehungen durch. Dabei wurden zehn aus Literatur und Fundchronik bekannte Fundstellen begangen. Ziel war es, die genaue Lokalisierung vorzunehmen und herauszufinden, ob sich die Plätze für eine Erforschung eignen. Das ernüchternde Ergebnis: Mittlerweile setzt die moderne, mit enormen Flächenverbrauch und Erosionsverlusten einhergehende Landwirtschaft auch in Rumänien den Kulturgütern im Boden stark zu. Nur drei von zehn archäologischen Fundplätzen waren noch erhalten. Alle anderen zeigten Spuren von massivem, flächigem Abtrag. An vielen Stellen war nichts mehr vom dunklen, holozänen Boden erhalten, an einer Stelle (Vâlcele „Pe Păşune“) lag sogar statt des erhofften Cucuteni-Platzes ein mutmaßlich eiszeitlicher Fundplatz an der Oberfläche.

Văculeşti – Endlich das große Ding!

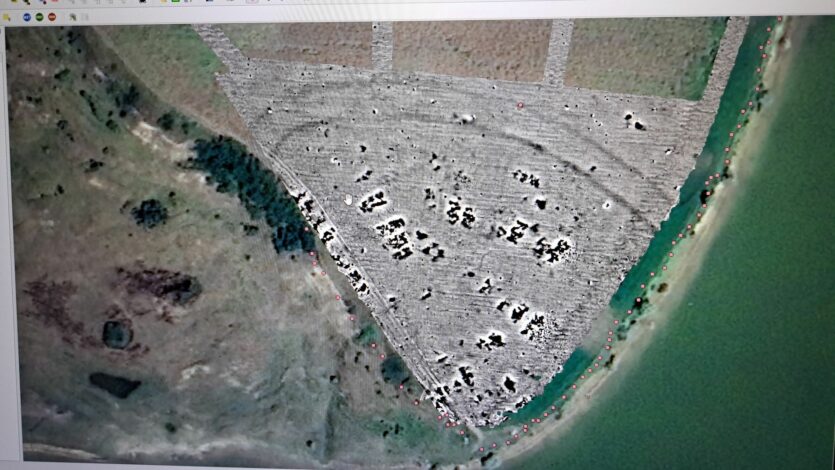

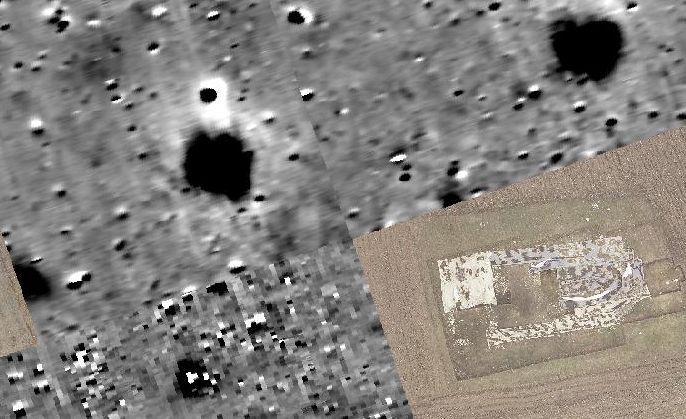

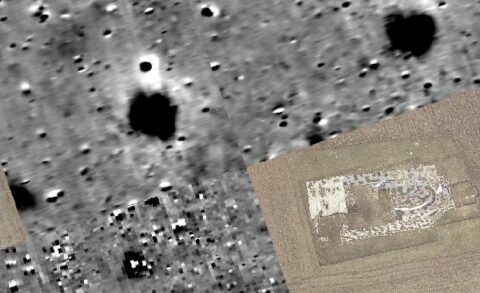

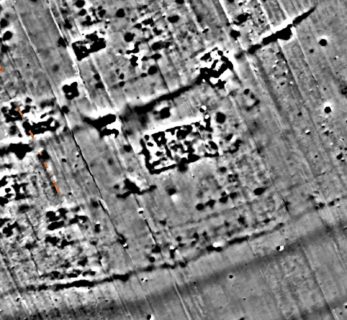

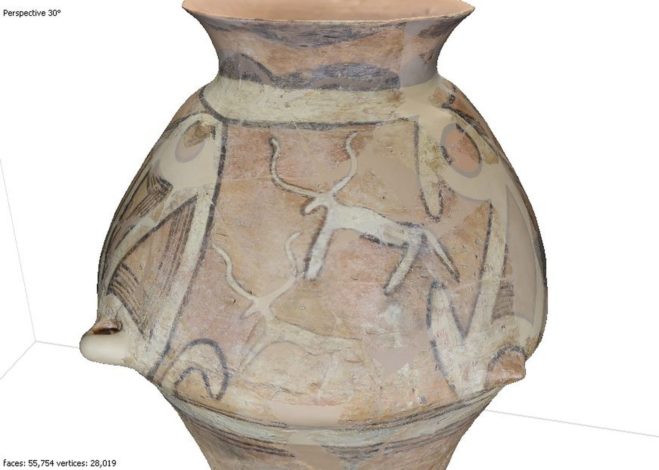

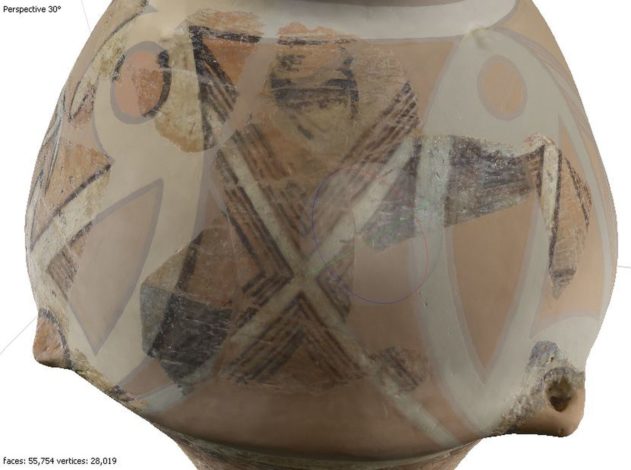

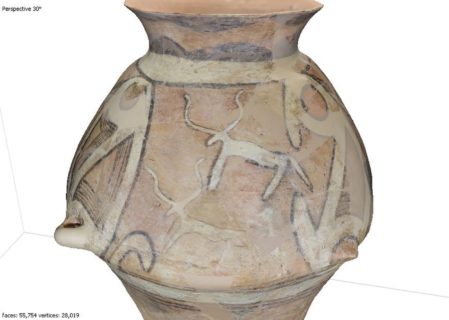

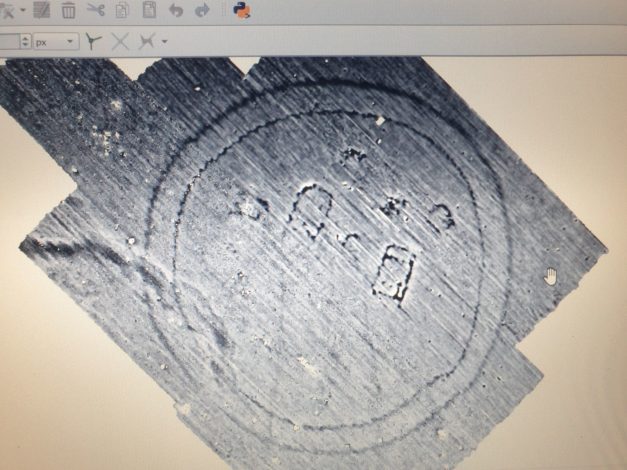

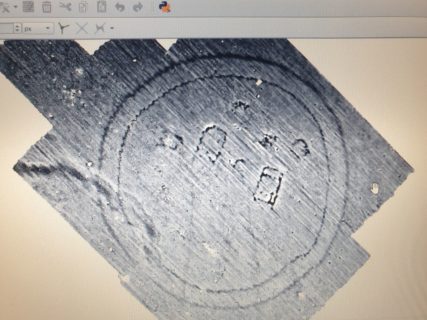

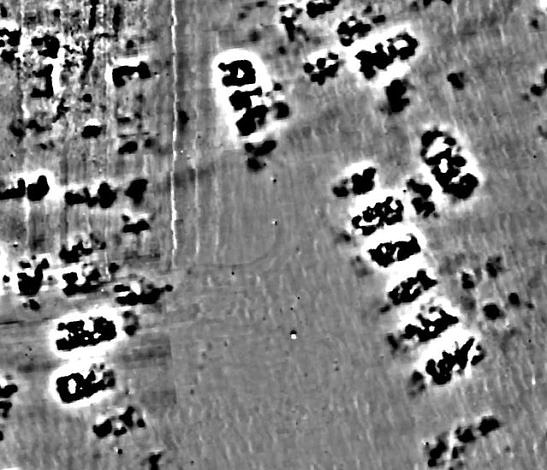

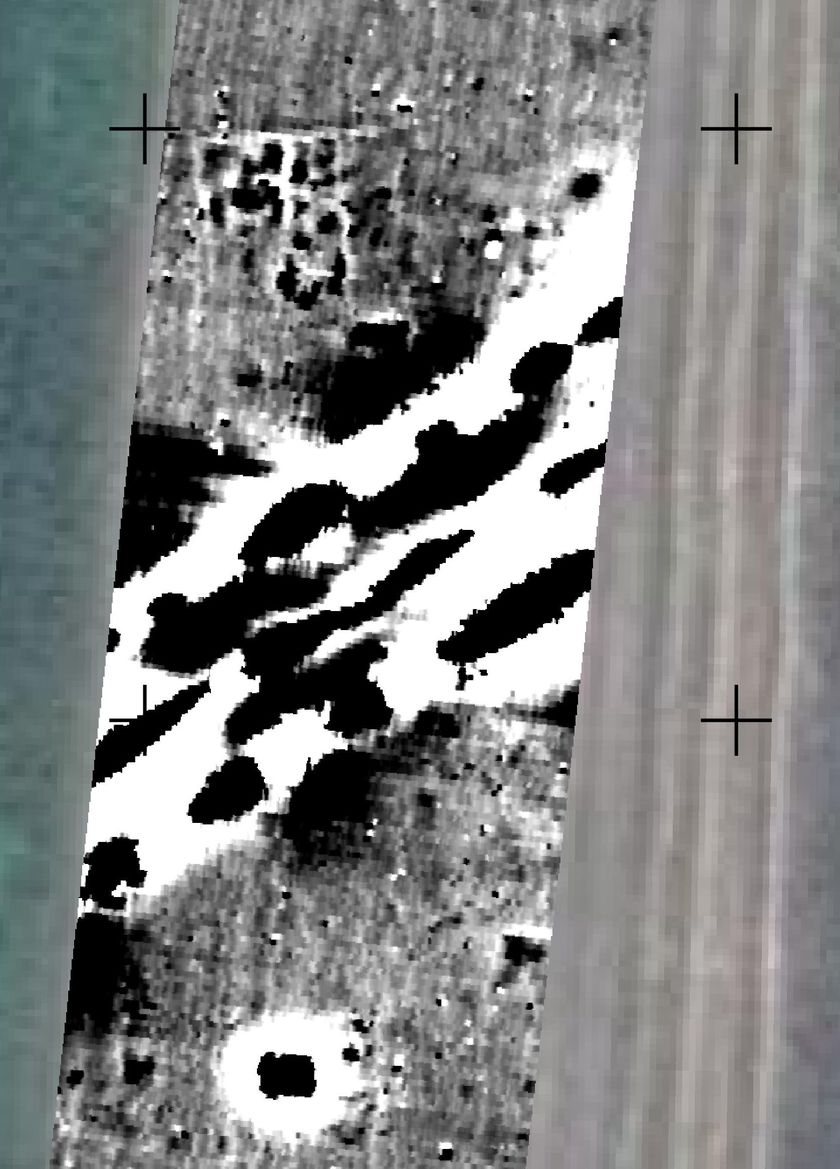

Mitte der zweiten Woche kamen acht weitere Studierende aus Erlangen in Botoșani an und vervollständigten das Team. Eine große Mannschaft war auch nötig, stellte sich doch einer der drei „überlebenden“ Fundplätze, Văculeşti „La Odaie“ mit über 13 Hektar als die bisher größte bekannte Cucuteni-Siedlung in Rumänien heraus. Die geomagnetische Prospektion, nun angeführt von M. Trodler BA, zeigte eine in konzentrischen Ringen angelegte Siedlung aus ca. 200 Häusern. Solche Anlagen sind in gleicher Form und Größe auch aus der Republik Moldau, nur ca. 60km entfernt auf der anderen Seite des Prut bekannt. Parallel zur Magnetik sammelte ein zweites Team, geleitet von A. Botsch BA, Fundmaterial speziell dort, wo die Magnetik Hausbefunde gezeigt hatte. Bemalte Keramik und Reste von Statuetten zeigten schon auf dem Feld, dass es sich um eine Anlage aus der Periode Cucuteni A/B handelt – relativ früh für eine solche Großsiedlung und in unserem Projekt bisher eine nur sehr spärlich belegte Zeitstufe.

Regen. Innendienst. Endlich Ordnung!

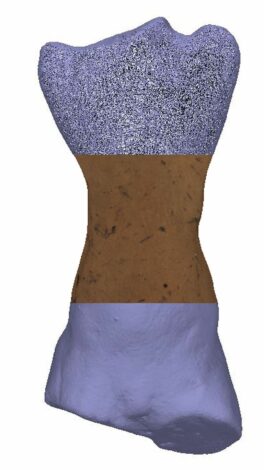

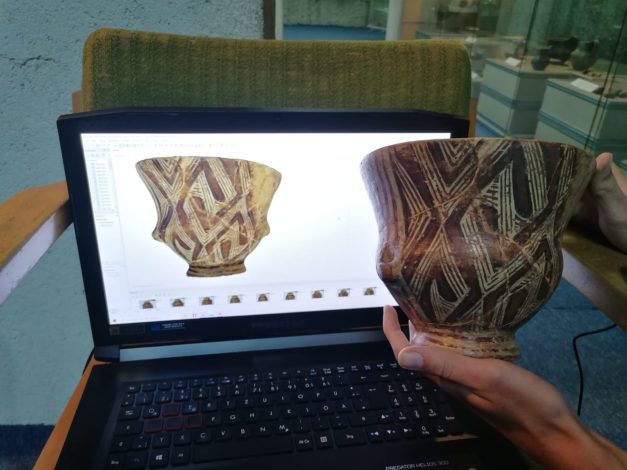

Letztlich gewann aber, wie so oft in der Archäologie, mal wieder das Wetter. Ein Kälteeinbruch, Sturm, vor allem aber Dauerregen machte es unmöglich, den Fundplatz auch nur zu erreichen. Daher muss das letzte Viertel der Siedlung noch bis zur nächsten Kampagne warten. Dafür konnten die Studierenden nun im Innendienst im Museum Botoșani lernen, wie die gefundenen Artefakte, Keramik, Silex- und Felsgesteingeräte gewaschen, sortiert, bestimmt und in Listen erfasst werden. Zusätzlich wurden zur Übung für die Studierenden zahlreiche Artefakte aus den Beständen des Museums mittels SfM als 3D-Modell erfasst. Dies mag alles manchmal langweilig wirken, aber erst durch diese Arbeit bekommen die Fundplätze eine Datierung und die Feldarbeit einen Sinn. Daher war es vielleicht sogar ganz gut, dass der Regen lang genug anhielt, so dass fast alle Funde aller vorherigen Kampagnen aufgearbeitet werden konnten.

Woche 4+5: Finale in den Subkarpaten

Die letzten beiden Wochen führte das Team in den Kreis Neamţ. Zusammen mit unseren Kooperationspartnern vom Nationalen Museumskomplex Neamţ, Dr. Constantin Preoteasa und Dr. Vasile Diaconu galt es in der Neamţ-Senke, dem zweiten Testgebiet des Moldau-Projektes, die Feldbegehungen auf den Fundplätzen abzuschließen, die schon seit 2017 geomagnetisch prospektiert wurden. Auch Prof. D. Mischka war mittlerweile als weitere Verstärkung eingetroffen. Glücklicherweise war auch das Wetter wieder freundlicher, und so konnte auf sieben Fundplätzen gearbeitet werden.

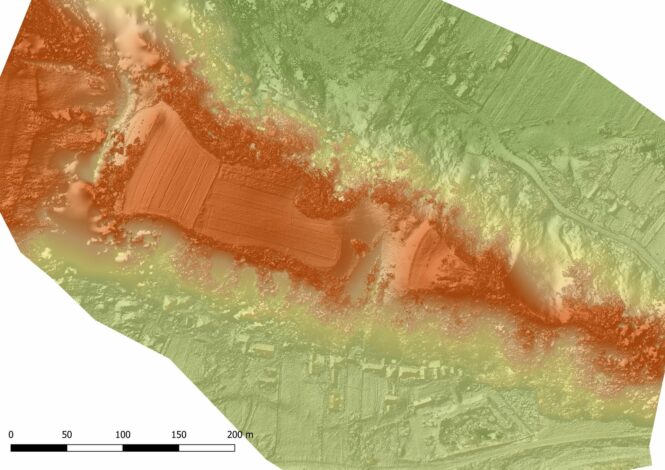

Piatra Şoimului – Ein kleiner Fundplatz mit vielen Phasen

Den Beginn machte Piatra Şoimului. Auf einem der für die Subkarpaten so typischen, kleinen Hügelplateaus liegt dort direkt neben einer dakischen Höhenbefestigung eine Cucuteni-Siedlung. Mit dem großen, mittlerweile gut eingespielten Team konnten Geomagnetik, intensive Feldbegehung und Drohnenmodellierung an einem Tag abgeschlossen werden. Das Ergebnis bestand allerdings nicht nur, wie erwartet, aus dem Magnetogramm einer bereits stark zerpflügten Cucuteni-Siedlung. Im Fundmaterial gesellten sich dann auch noch Scherben der mittleren Bronzezeit (Costeşti – ca. 2100-1800 v. Chr.) sowie der späten Eisenzeit (dakische Epoche, ca. 100 v. – 100 n. Chr.) dazu. Da wird es noch spannend, die Oberflächenfunde räumlich zu analysieren.

Fertig in der Neamţ-Senke

Den Abschluss machte die Neamţ-Senke. Dieses Gebiet rund um Târgu Neamţ war 2017 die Keimzelle für das Moldau-Projekt. Im Frühjahr 2024 wurden nun auf den Fundplätzen von Săcăluşeşti, Topoliţa „NW de Sat“, Valea Seaca „La Arminici“ und Târpeşti die in den Vorjahren geomagnetisch begangenen Flächen auch einer Fundleseprospektion unterzogen. Aufgrund der hohen Befunddichte wurde dabei, anders als in Botoșani, in 10m-Grids gearbeitet. Parallel dazu lief die Fundbearbeitung im Historisch-Ethnografischen Museum von Târgu Neamţ. Bei diesem Fokus auf klassische Feldbegehung kam das Magnetikteam nur noch zu zwei Kurzeinsätzen: In Târgu Neamţ „Oglinzi“ zerschlug sich die Hoffnung auf eine neolithische Siedlung an einer Salzquelle. Nur die für die späte Bronzezeit so typischen Grubencluster zeigten sich im Magnetogramm. In den einsamen Hügeln südlich von Vânători Neamţ schließlich hatten sich auf der geplanten Trasse einer neuen Autobahn hinweise auf eine Cucuteni-Siedlung ergeben. Allerdings konnte auch dies nicht im Ergebnis der Magnetik bestätigt werden.

Nur noch zwei Mal – Der Ausblick

Die abgeschlossene Kampagne brachte das Projekt „Siedlungs- und Landschaftsarchäologie des Spätneolithikums und der Kupferzeit in Ostrumänien“ einem erfolgreichen Abschluss ein gutes Stück näher. So sind nun alle bekannten Siedlungen aus der Neamţ-Senke geomagnetisch untersucht und bis auf wenige Restflächen sind auch die Begehungen abgeschlossen. Immer mehr kann jetzt die Auswertung der Oberflächenfunde und die Rekonstruktion des Siedlungswesens in den Vordergrund rücken. In Botoșani ist nun klar, dass nur noch zwei zusätzliche Fundplätze (und der Rest von Văculeşti – immerhin noch so groß wie zwei normale Plätze aus der Neamţ-Senke…) im Tal des Sitna zu erforschen sind. Dann sollte alles bereit sein für eine vergleichende Analyse der Cucuteni-Kultur zwischen Subkarpaten und Moldawischem Plateau.

Es ist daher absehbar, dass die Kampagne in diesem Oktober die letztere größere Prospektionsmaßnahme in Rumänien sein wird. Nächstes Frühjahr sollte es nur noch Reste abzuarbeiten geben. Es ist aber auch zu hoffen, dass sich diese einmalige Kombination aus archäologischer Feldforschung und universitärer Ausbildung weiterführen lässt. So warten beispielsweise noch hunderte spätneolithische (Jamnaja-Kultur) Grabhügel alleine im Kreis Botoșani auf eine Erforschung und auch in der Dobrudscha scheint das Potential vielversprechender Fundplätze nahezu unendlich. (C. Mischka)

Episode 32 – 24.02.2024

Visit of Dr. Adela Kovács from Botoșani County Museum, Romania at our institute

From the 27th of January 2024 until the 24th of February, our Romanian cooperation partner Dr. Adela Kovács was our guest at the institute for Pre- and Protohistory. We were glad, to host her and to give back a bit of the hospitality, we are appreciating continuously on our visits in Romania.

A special moment for Adela was just at the beginning on her stay when she met again a lot of our students who she knew already from our campaigns in Romania. The students attended the colloquium on 1st of February in the archaeological colloquium. Here, Adela spoke about “The figurines from Cucuteni Culture and the ages of women”.

Adela liked our library where she found a lot of valuable books related to Neolithic and Copper Age from South-East Europe.

Together, we investigated the cities of Bamberg with the historical museum, Erlangen and Nuermberg with the “Germanisches Nationalmuseum” and we had the chance to climb on the Ehrenbürg, the rock needles of Tüchersfeld and the Tierpark Hundshaupten.

Adela’s stay is financially supported by the DFG as part of Carsten Mischka’s project about “Siedlungs- und Landschaftsarchäologie im Spätneolithikum und in der Kupferzeit in Ostrumänien“, where we got the funding of the travel costs for a three month stay of her. So, we are already planning her next visit at the FAU.

Episode 31 – 13.10.2023

In Steppe und Gebirge – Die Herbstprospektion in Rumänien 2024

Episode 30 – 23.08.2023

Bis auf den Fußboden – und noch viel tiefer! Die Grabungskampagne #Stauceni2023 in Rumänien steht vor dem Abschluss.

Der Boden ist weg – und enthüllt den Boden.

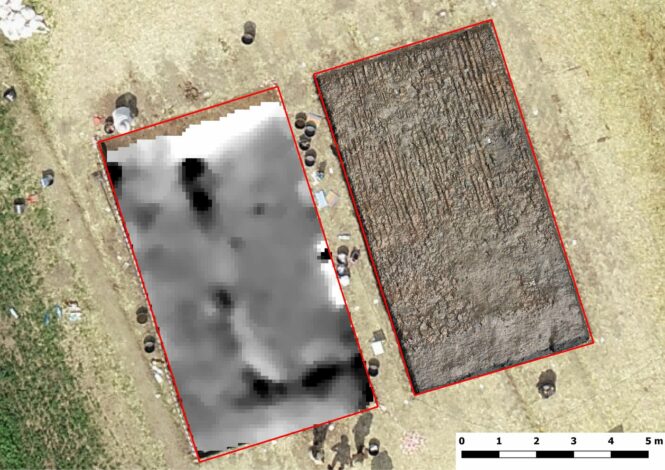

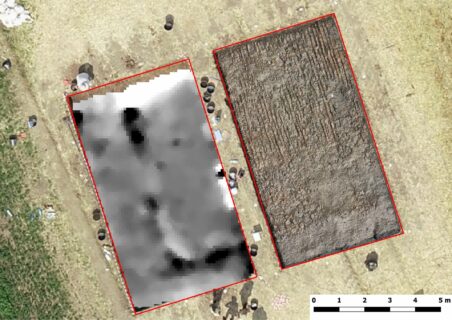

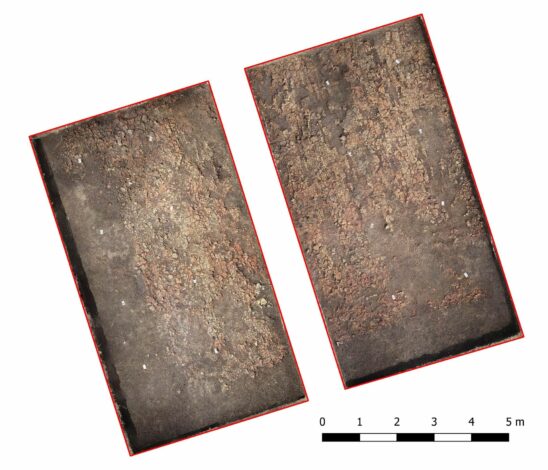

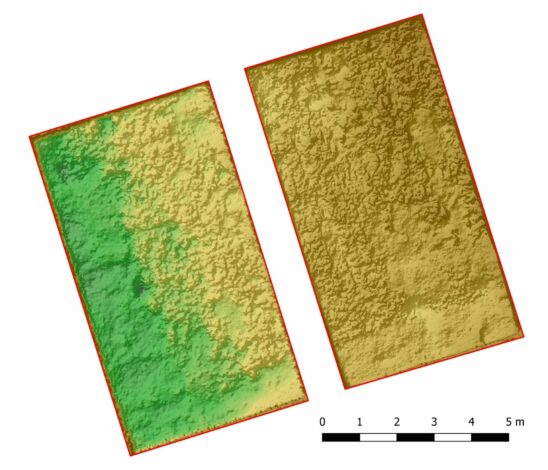

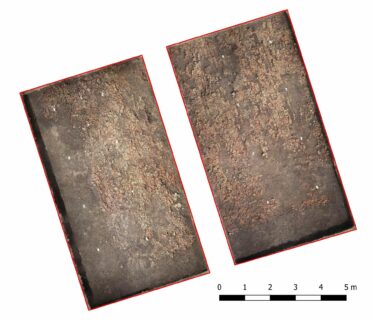

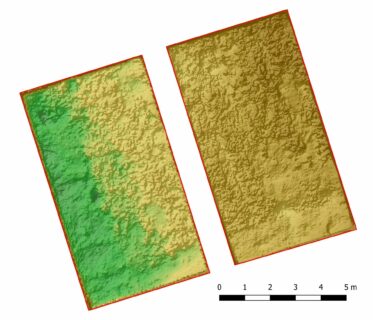

Die letzte Woche brachte unserem Ausgrabungsteam in Stăuceni beachtliche Fortschritte. Bis zu vier Teams gleichzeitig stellten in akribischer Kleinarbeit das „Rotlehmpuzzle“ fertig, d.h. sie nahmen die Reste des verbrannten Hauses ab. Und die Mühen wurden belohnt: In den beiden Schnitten war nun großflächig das Muster der Fußbodenkonstruktion „unseres“ Hauses zu erkennen. Die ursprünglichen Holzelemente sind zwar durch die Hitze des Hausbrandes schon seit 6500 Jahren vollständig vergangen, aber ihre Abdrücke wurden unter dem verbrannten Estrich konserviert. Auf diese Weise konnten die Studierenden schließlich das Muster aus zahlreichen, ca. 15cm durchmessenden Stämme per Drohne als 3D-Modell aufnehmen.

Ein Haus ohne Dach und Wand?

Was allerdings fehlt, sind zunächst die Überreste einer Wandkonstruktion. Viel zu wenig Rotlehm mit dem typischen Abdrücken kleiner Äste und Zweige lagen auf dem Fußboden. Ein Opfer der Erosion und der modernen Landwirtschaft? Und vom Dach ganz zu schweigen: Ein Gebäude dieser außergewöhnlichen Größe sollte doch Pfosten aufweisen, die das Dach zumindest in der Gebäudemitte stützen. Der Fußboden wies hierfür aber keine sichtbaren Aussparungen auf. Vielleicht also doch kein Haus, sondern eine offene „Versammlungsplattform“, wie es Kollegen für ähnliche Befunde in der Ukraine postulieren?

Ob Wand oder nicht – unsere Tür steht offen!

Die Ausgrabung in Stăuceni bot einen perfekten Anlass – und eine ebensolche Gelegenheit – auch der Öffentlichkeit einen Einblick in die Archäologie zu geben. Bei einem Tag der offenen Tür besuchten Dutzende von Besuchern, von Schulkindern bis zum Bürgermeister, die Grabung. Dort konnten sie nicht nur die laufenden Ausgrabungen besichtigen, sondern die Kollegen vom Historischen Museum Botoșani hatten auch eine Ausstellung mit den zahlreichen spektakulären Fundstücken der letzten Jahre aus Stăuceni „Holm“ vorbereitet. So konnten sie den Besuchern anschaulich einen Überblick über die Archäologie der ganzen Steinzeit vor Ort geben.

Befunde erfühlen

Unabhängig davon folgte nun der nächste Arbeitsschritt: Einen Spaten tief unter dem ehemaligen Bodenniveau sucht das Team nun nach allem, was auf Pfostenlöcher hinweisen könnte. Doch dies ist kein einfaches Unterfangen: Anders als beispielsweise auf den Böden in Bayern durchzieht ein dichtes Netz armdicker, bunter Tiergänge, teilweise auch noch gefüllt mit Fundmaterial das Sediment. Dies und die übrigen Prozesse der Bodenbildung hat alle Verfärbungen fast vollständig überprägt. Daher können die meisten Befunde nur ausgemacht werden, indem man vorsichtig mit der Kelle nach Veränderungen im Bodengefüge sucht, beispielsweise etwas mehr Rotlehmpartikel oder einem Wechsel im Tongehalt.

Doch zumindest eine Wand

Unübersehbar ist aber ein besonderer Befund: Ein Graben führt, fast einen halben Meter unter das Fußbodenniveau reichend, um das gesamte Gebäude herum. Seine Füllung mit massiven Rotlehmbrocken und großen Keramikscherben lässt vermuten, dass hier die Wand, wie auch immer sie beschaffen war, in einem Fundamentgraben eingekeilt worden war. Die Untersuchung dieses Befundes, sowie einiger durch Scherbenkonzentrationen sichtbarer Gruben außerhalb des Hauses wird uns für den Rest der Woche beschäftigen. Am Sonntag steht dann die – hoffentlich glückliche – Rückkehr nach Erlangen an.

Episode 29 – 11.08.2023

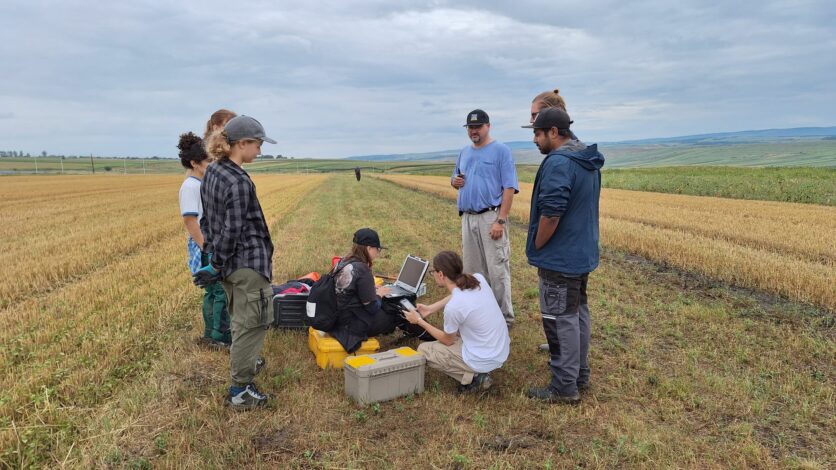

Grabung tut Not – Beginn der Lehrgabung #Stauceni2023

Zwei Jahre verhinderte es die Pandemie, letztes Jahr zog ein sprunghafter bayerischer Bauer seine Genehmigung zurück. Die Ausbildungsdefizite sind daher enorm. Manche Kollegen sagen: „Ihr macht ja nur Prospektionen.“ Vereinzelt zweifelt man schon generell an der Eignung der Universitäten für diesen Job. Aber: Dieses Jahr ist es wieder soweit: Endlich können wir wieder eine große Lehrgrabung starten! Prof. Dr. D. Mischka und Dr. C. Mischka sind mit 9 Studierenden in Rumänien angekommen, um mal mehr zu machen als „nur“ Prospektion.

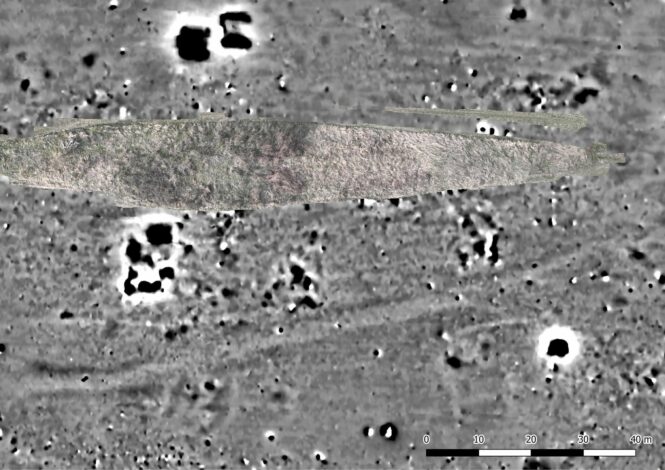

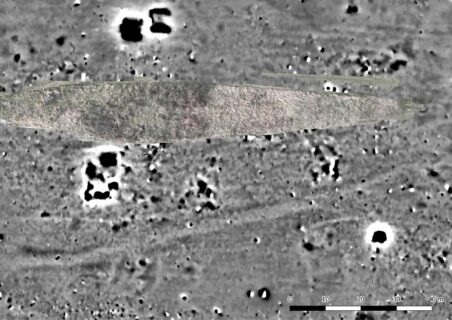

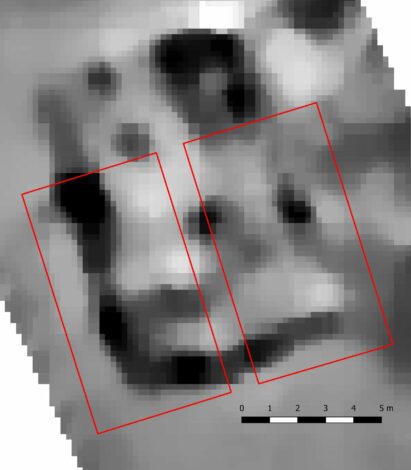

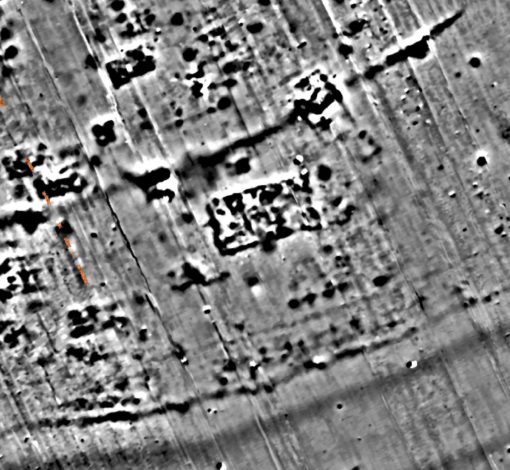

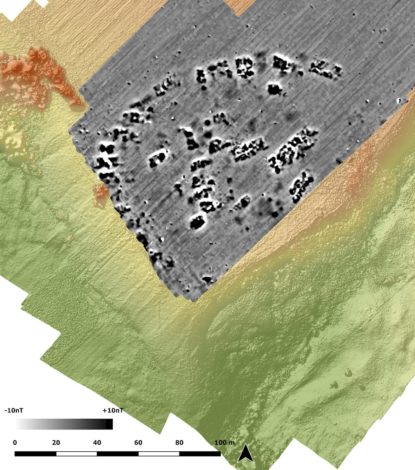

Megastructure – Großbau – Spezialbefund. Viele Namen für unser Zielobjekt.

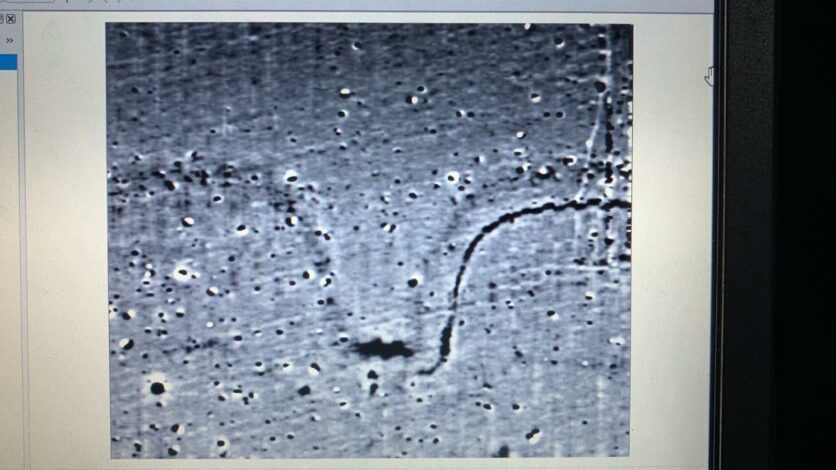

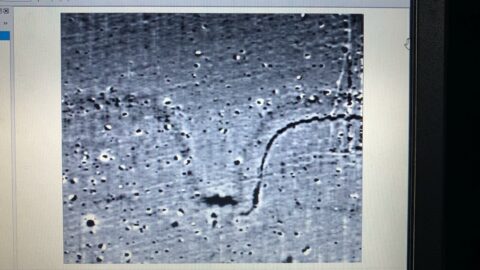

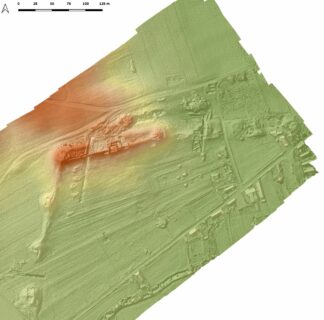

Ziel unserer diesjährigen Kampagne ist ein außergewöhnlicher Befund der Cucuteni-Tripillya-Kultur auf dem Fundplatz Stauceni-Holm im Kreis Botosani. Die „nur“ Prospektionen der letzten Jahre enthüllten hier nicht nur eine mehrere Hektar große Siedlung mit Dutzenden von Hausbefunden, ein dreifaches Grabenwerk und Palisadenanlagen. Es zeigte sich auch ein mit ca. 32 x 13m außergewöhnlich großer Befund, der große Ähnlichkeit mit den aus den etwas jüngerern ukrainischen Riesensiedlungen bekannten „Megastructures“ – große Gebäude mit bislang noch unklarer Funktion – hat. Das Ziel unserer Kampagne ist daher zu klären, ob diese exzeptionellen Großbauten auch in den Cucuteni-Siedlungen in Rumänien auftreten, und ob wir etwas zur Frage nach deren Funktion beitragen können.

Fortführung einer bewährter Kooperation.

Ohne verlässliche Kooperationspartner sind solche Ausgrabungen natürlich undenkbar. Daher ist unser Institut froh, auch diese Kampagne wieder zusammen mit dem Historischen Museum des Kreises Botosani und Adela Kovacs als verantwortlicher Wissenschaftlerin als Gemeinschaftsprojekt durchführen zu können.

Mit Spaten, Schaufel und Kelle – Grabung von der Pike auf.

Ein Bagger wäre schön gewesen – er konnte die Grabungsfläche aber wegen durchweichter Feldwege nicht erreichen. Also machten sich unsere Studierenden daran, die beiden bereits im Vorfeld anhand der Prospektionsergebnisse geplanten Schnitte mit Spaten und Schaufel zu öffnen. Glücklicherweise für sie – nicht allerdings für die Befunderhaltung – beginnt die Fundschicht kaum einen halben Meter unter der Oberfläche. Trotzdem mussten einige Kubikmeter Erde zu einem schon recht beachtlichen Abraumhaufen aufgetürmt werden und es gab einige ordentliche Blasen an den Händen, bis die Rotlehmpackung des verbrannten Hausbefundes erreicht wurde.

Aus braun wird rot – die Oberfläche des Befundes wird freigelegt.

Nach der Schaufelarbeit wurde es filigraner – mit Kelle, Stuckateureisen und viel Geduld wurde die Oberfäche der Rotlehmpackung freipräpariert. Auch das Freipräparieren einer kleinteilig strukturierten Oberfläche will gelernt sein. Dabei müssen natürlich auch noch die anfallenden Einzelfunde mit dem Tachymeter eingemessen werden. Eine weitere Aufgabe für unser Studierenden. Gut dass neben den angehenden Drittsemester*innen auch noch einige erfahrenere Kommiliton*innen dabei sind, um ihr in den vergangenen Grabungen erlerntes Wissen weiter zu geben.

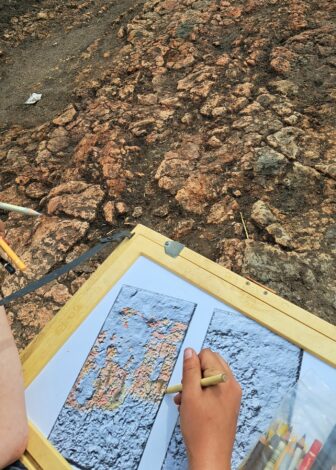

Im präparierten Planum zeigen sich schon die ersten Unterschiede in der Farbe, Härte und Struktur der Rotlehmstücke. Die im Negativ erhaltenen Abdrücke von Zweigen und Ästen der Wände aus Lehmflechtwerk, oder Spaltbohnlen und Rundhölzer des Fußbodens gaben Hinweise auf die Konstruktion des ehemaligen Großbaus. Mitte dieser Woche war dieser Arbeitsschritt abgeschlossen. Die neue, kleinteilig strukturierte Oberfläche wurde dann per Drohne im 3D-Modell erfasst, zu Aubildungszwecken aber auch noch parallel auf Papier per Hand koloriert.

Es folgt: Das Prähisto-Puzzle!

Im nächsten Arbeitsschritt werden die Rotlehfragmente aus dem Planum entnommen und Quadratmeterweise am Schnittrand wieder zusammengepuzzelt. Ob Wand, ob Boden oder Herdstelle – Jedes Bauelement hat eine individuelle Zusammensetzung. Die einzelnen Sektoren des Puzzels werden als 3D-Modell erfasst und – im Idealfall – lässt sich so im Computermodell der ganze Trümmerhaufen wieder zusammenfügen. Der Rekonstruktion des urprünglichen Gebäudes und des Prozesses seiner Zerstörung sollte dann nichts mehr im Wege stehen.

Episode 28 – 19.03.2023

Großes Team = viele Ergebnisse. Die vierte Woche von #prospekt2023_1

Ein Bus voller Verstärkung

Seit Beginn der letzten Woche ist nun auch Team 2 mit dabei; Prof. D. Mischka stieß mit acht weiteren Studierenden – viele von ihnen auf ihrer ersten Prospektion – zu unserer Rumänienkampagne dazu. Und nicht nur das Team wurde größer, sondern auch die Vielfalt unseres Arbeitsprogramms: Neben der weiteren geomagnetischen Prospektion bereits angefangener Fundplätze wurde mit der intensiven Feldbegehung begonnen.

Intensive Feldbegehungen

Über die Art der Feldbegehung entscheidet das Ergebnis der geomagnetischen Prospektion: Bei einem Fundplatz mit klar sichtbaren Hausbefunden wird jeweils die Mitte ausgesteckt und ein 10m-Radius abgesammelt. Sind die ehemaligen Häuser dagegen nicht mehr klar zu trennen, wird in einem flächigen 10x10m-Raster gearbeitet. So oder so, Pflöcke müssen dabei immer reichlich gesetzt werden – eine gute Möglichkeit, unsere Neulinge in die Vermessung mit DGPS und dem Tachymeter einzuarbeiten.

Drei Fundplätze abgeschlossen

Bei beinahe schon sommerlichen Temperaturen und wolkenlosem Himmel schritt nicht nur die Arbeit schnell voran, sondern die unvorsichtigeren unter den Studierenden sammelten auch schon die ersten Sonnenbrände ein. Auf den Fundplätzen Copălău „Răzima“, Cucorăni „Medeleni“ und Băluşeni „Pe Deal spre Draxini“ ist die Feldarbeit abgeschlossen, und auch in Stăuceni – Holm konnten jetzt dank eines Wechsels in der Feldnutzung noch all die Häuser abgesammelt werden, die letzten Herbst noch unter Wiesen lagen.

Fokus Fundbearbeitung

Mit der großen Mannschaft startete parallel zu den Feldarbeiten dann auch die strukturierte Nachbearbeitung des Fundmaterials. Jeden Tag ist ein Team im Museum Botoşani im Einsatz, um die bei der Feldbegehung eingesammelten Funde zu waschen und zu erfassen. Auch die Funde der letzten Herbstkampagne können nun endlich verarbeitet werden – und es ist kaum zu glauben, wie viele Statuettenfragmente das Innendienst-Team nach dem Waschen noch in den Sammelfunden aus Stăuceni-Holm fand…

In der letzten Woche wird der Innendienst dann vollends im Fokus stehen. Nur noch mit kleinem Team wird noch weiter im Feld gearbeitet werden, auch um allen Neulingen die Möglichkeit zu bieten, Erfahrung mit unserer Technik zu sammeln.

Episode 27 – 19.03.2023

Bodendenkmäler müssen erwandert werden! Die dritte Woche von #prospekt2023_1

Vom Punkt auf der Karte zum Fundplatz auf dem Feld

Zur Vorbereitung der weiteren Arbeiten im Rahmen des Projektes „Siedlungs- und Landschaftsarchäologie des Spätneolithikums und der Kupferzeit in Ostrumänien“ galt es diese Woche, Fundplätze zu finden. Zwar sind alle archäologischen Fundplätze in Rumänien in einer zentralen Datenbank erfasst und öffentlich zugänglich, die teilweise mehrere Jahrzehnte alten Informationen über Oberflächenfunde und Notbergungen müssen aber trotzdem nachgeprüft werden, bevor eine geophysikalische Prospektion oder eine intensive Feldbegehung stattfinden kann. Diese Aufgabe führte unser Team zusammen mit unserer Kooperationspartnerin Dr. Adela Kovác vom Historischen Museum Botoşani auf zahlreiche Felder im Tal des Sitna, eines der beiden Schwerpunktgebiete unseres Projektes.

Teilweise ernüchternder Zwischenstand

Nach dem Besuch von über 20 potentiellen Fundstellen konnte eine unangenehme Tatsache nicht mehr ignoriert werden: Die auch in Rumänien mittlerweile auf modernen, schweren Maschinen und großen, zusammenhängenden Flächen basierende Landwirtschaft hat der Archäologie nicht gut getan. Auf zahlreichen Flächen fanden sich nur noch letzte, kleingegrubberte Reste urgeschichtlicher Keramik und oft genug war der Boden gelb – dies zeigt an, dass der eigentlich schwarze, eigentliche Oberboden vollständig erodiert ist. Mit intakten Fundplätzen kann da nicht mehr gerechnet werden. Eile ist also geboten, soll das Potential der noch vorhandenen Fundplätze in archäologische Erkenntnisse umgesetzt werden!

Vorbereitung für die Feldbegehungen

Und von solchen Plätzen fanden sich glücklicherweise auch noch genug. So stellte das Team das Magnetogramm und das Drohnenmodell der Cucuteni-Siedlung Copălău „Răzima“ fertig, so dass hier am Montag Prof. D. Mischka zusammen mit den 8 neu eintreffenden Studierenden mit der intensiven Feldbegehung beginnen kann. Schließlich sah der Samstag dann noch den Beginn der Untersuchung des Platzes Cucorani „Medeleni“. Zielsicher erwischten wir dort aber zunächst die mutmaßlich eisenzeitlichen Befunde – die Cucuteni-Trümmerstelle versteckte sich hinterhältig im Nachbarfeld. Aber Montag wird dieses Missgeschick korrigiert werden. Versprochen!

Diese Woche: Ein Intermezzo. Ab nächster Woche: Ein Hauptteil der Kampagne – Der Innendienst

Ein kurzer Schlechtwettereinbruch verzögerte die Feldarbeiten, gab uns aber die Möglichkeit, im Historischen Museum von Botoşani die bisher gewonnenen Daten zu strukturieren. Bei der damit einhergehenden GIS-Ausbildung merken die Studierenden dann auch, dass man die im Einführungskurs behandelten Techniken im „echten“ archälogischen Leben auch tatsächlich braucht! Zudem wurde damit begonnen, das Fundmaterial aus den Begehungen des letzten Herbstes zu waschen – angesichts dessen Umfangs keine triviale Aufgabe. Und so wird der Innendienst in den nächsten zwei Wochen wohl einen immer größeren Anteil unserer Arbeit ausmachen.

Episode 26 – 12.03.2023

Eisenzeitliche Befestigungen und zwei Tage am „Meer“ – die zweite Woche der #prospekt2023_1-Kampagne in Rumänien

Ab in den Norden – Transfer in unser Kernarbeitsgebiet

Nach dem Abschluss der Arbeiten in Slava Rusa stand eine lange Fahrt an, die unseren Studierenden einen sehr intensiven Einblick in die Vielfalt der Landschaftsräume Ostrumäniens gab: Von der sumpfigen Schwarzmeerküste ging es durch das Dobrudscha-Hochland in die beinahe schon spektakulär relieflose Ebene der Walachei. Dem Lauf des Siret folgend führte der Weg dann am Rande der Subkarpaten hinauf auf das Moldawische Plateau mit seinen flach gewellten, baumlosen Hügeln bis nach Botoşani, im äußersten Nordosten Rumäniens.

Gräben, Gruben, Pfostenlöcher – Eisenzeitliche Fundplätze in der Geomagnetik

Ziel des Transfers war eine der beiden Kernregionen unseres Projektes zur Kupferzeit in Nordostrumänien. Dort sollen in den nächsten vier Wochen zahlreiche Cucuteni-Siedlungen geomagnetisch und per Feldbegehung untersucht werden. Um gerade den jüngeren Studierenden aber noch einen breiteren Überblick über Strukturen unterschiedlicher Zeitstellungen zu bieten, nutze unser Team die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit Dr. Alexandru Berzovan (Archäologisches Institut Iaşi) zuvor noch zwei eisenzeitliche Fundplätze zu prospektieren. Während die Befunde in Slava Rusa noch hauptsächlich aus relativ klar erkennbaren Baustrukturen aus Mauerzügen bestanden, lernten die Studierenden nun eine neue Schwierigkeitsstufe der Auswertung geomagnetischer Messbilder. Es galt, aus dem Muster der vielen kleinen, längst nicht immer klaren Anomalien von Pfosten und Gruben die Strukturen herauszulesen, die man aus den Grabungsplänen kennt. Und auch hier zeigte sich der Wert größerer Messflächen: Zwei parallele Gräbchen sind schwer zu deuten. Liegen mehrere dieser Paare regelhaft nebeneinander, könnte es sich aber vielleicht schon um die Fundamentgräben von Holz-Erde-Bauten handeln.

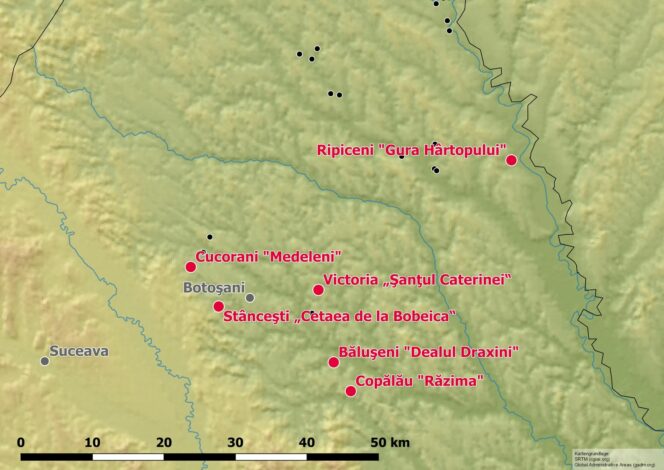

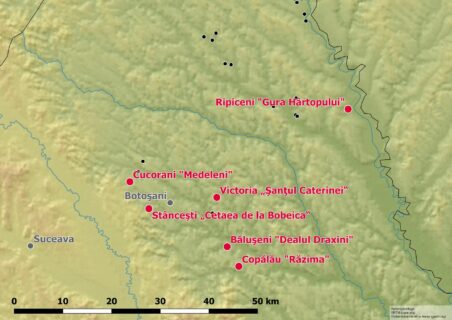

Ein ziemlich großes Holzhaus und ein verdammt massives Tor

Der erste besuchte Fundplatz war Stânceşti „Cetaea de la Bobeica“, eine über 45 Hektar grosse Höhenbefestigung aus dem 5.-3. Jh. v. Chr. (getische Epoche). Herausragendstes Merkmal ist das auf seiner ganzen Länge erhaltene, teilweise noch mehrere Meter hohe System aus Wall und Graben. Leider waren nur verhältnismäßig kleine Areale begehbar, aber neben zahlreichen kleineren Befunden konnte das Team trotzdem einen ganz besonderen „Fang“ machen: Einen 40x25m großen Holzbau, bei dem ein massiv fundamentierter, zentraler Teil aus mehreren Räumen von mindestens einem Umgang aus Holzpfosten umgeben ist. In Stancesti lohnt es sicherlich, nochmal vorbeizuschauen wenn die Felder geeggt und damit begehbar sind. Wir sind ja noch vier Wochen da…

Der zweite Fundplatz war Stăuceni-Victoria „Şanţul Caterinei“, ein fast 1km² großes Grabenwerk unbekannter Funktion mit mutmaßlich getischer bis dakischer (ca. 5.-1.Jh. v. Chr.) Zeitstellung. Bisher nur aus Luftbildern und einigen Oberflächenfunden bekannt, galt es hier, einen der beiden bekannten Eingänge geomagnetisch zu untersuchen. Ungeachtet der nur sehr grob bearbeiteten Messfläche, die nicht gerade gute Messbilder versprach, erfassten die Studierenden die gesamte Toranlage und konnten einen doppelten Grabenverlauf – vielleicht ja Innen- und Außenwand einer Holz-Erde-Mauer – feststellen. Dazu kam ein begleitender, schmaler (Palisaden-?) Graben und ein extra massiver Einbau im Tordurchgang.

Endlich Kupferzeit – am „moldawischen Meer“

Mit den Befunden von Eisen- und Römerzeit vertraut, war nun Zeit, die für uns hauptsächlich interessante Fundplatzgattung anzugehen: Kupferzeitliche Siedlungen. Diese weisen wieder andere Befundtypen auf: Massive Rotlehmkonzentrationen als Anzeiger verbrannter Häuser und typischerweise mehrfache, massive Umfassungsgräben um die Siedlungen. Der erste Cucuteni-Fundplatz dieser Kampagne, die in Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum Botoşani durchgeführt wird, war Ripiceni „Gura Hârtopului“. Diese Cucuteni B-Siedlung liegt direkt am zweitgrößten Stausee Rumäniens, dem Lacul Stânca-Costeşti, der hier die Grenze von Rumänien zur Republik Moldau bildet. Die Erosionswirkung des Stausees hat bereits einen Teil des Fundplatzes zerstört, so dass es galt, seinen Erhaltungszustand zu prüfen und zu versuchen, die seine ehemalige Größe zu rekonstruieren. Nach zwei Tagen harter Arbeit stellte sich heraus, dass tatsächlich nur noch etwa ein Viertel der ehemals wohl über 5 Hektar großen Siedlung erhalten war. Dem Ausbildungserfolg tat dies jedoch keinen Abbruch: Ab nächster Woche geht nun ein voll ausgebildetes Team an die Erforschung der zahlreichen kupferzeitlichen Fundplätze im Tal des Sitna, rund um Stăuceni „Holm“, wo für diesen Sommer unsere große Lehrgrabung geplant ist.

Episode 25 – 08.03.2023

Durch die Gärten in die Spätantike – Die erste Woche der Rumänienkampagne #prospekt2023_1

Rückkehr nach Slava Rusa / (l)ibida

Die erste Woche unserer jährlichen Frühjahrskampagne in Rumänien brachte unser Team nach Slava Rusa, heute einem Dorf in der Dobrudscha. In römischer Zeit und insbesondere der Spätantike lag hier in der Provinz Scythia Minor die Stadt (l)ibida. Die Reste ihrer mächtigen Befestigungsmauern ragen heute noch meterhoch empor, von der Innenbebauung ist aber längst nichts mehr zu sehen.

Schon 2015 war dieser Fundplatz Teil einer unserer Maßnahmen, doch konnte damals nur an zwei Tagen, und auch nur in Gridtechnik gemessen werden. Dabei zeigte sich zwar das vielversprechende archäologische Potential des Fundplatzes, aber eine echte flächige Untersuchung war nicht möglich.

Dieses Frühjahr bot sich nun – in Kooperation mit dem Archäologischen Institut der rumänischen Akademie in Iasi (Prof. Dr. A. Rubel) und unterstützt vom Museum in Tulcea die Möglichkeit, Slava Rusa wieder zu einem Teil unserer Ausbildungskampagne zu machen. Mit einer Woche Zeit und verbessertem Messequipment war alles bereit, den Plan der antiken Stadt zu entschlüsseln.

Prospektion in der weiten Ebene… …und in den Gärten

Da mit der mittlerweile schon länger eingeführten Methode der Kopplung von DGPS und Gradiometer die Messflächen deutlich freier angelegt werden können, stand einer schnellen und effektiven Prospektion der außerhalb des Dorfes gelegenen Flächen nichts mehr im Weg – optimale Verhältnisse also für die Ausbildung der Studierenden. Auch außerhalb der Stadtmauern, im Bereich des Gräberfeldes wurden einige Hektar begangen.

Die weit größere Herausforderung bestand aber darin, dass das moderne Slava Rusa einen Großteil der antiken Stadt überlagert. Es galt also, in den zahlreichen kleinen Privatgärten, -feldern und -wiesen zwischen den Häusern zu messen – ohne die Überzeugungs- und Überredungskünste unserer rumänischen Kollegen eine unlösbare Aufgabe. Auch einige Sträucher und Bäumchen fielen der Kettensäge zum Opfer, um Platz für das Gradiometer zu schaffen – optimale Verhältnisse also, den Studierenden die von Improvisation geprägte Realität archäologischer Feldmaßnahmen zu zeigen.

Umfassende technische Ausbildung

Während dieser Kampagne werden die Studierenden nicht nur am Gradiometer ausgebildet. So folgte auf die erste Einweisung in die Drohnenbenutzung schnell die Erstellung eines kompletten Luftbildplans und Geländemodells durch die Studierenden, für die es bis auf eine Ausnahme die erste Prospektionskampagne ist. Auch das Georadargerät kam zum Einsatz – nachdem auch das Ausstecken rechtwinkliger Grids per DGPS gelernt war. Keine einfache Woche also für unsere „Neulinge“.

Ergebnis jenseits aller Erwartungen

Das Messergebnis zeigte sehr schnell, dass alle Mühen gerechtfertigt waren. Ein Großteil des antiken Stadtplans liegt nun vor: Insulae aus komplexen Steinbauten, angeordnet in einem rechtwinkligen Straßenraster mit einigen diagonalen Nebenstraßen reichen bis an die Stadtmauer. Aber auch ein Stadtviertel mit ungeordneter Bebauung aus mutmaßlichen Holz-Erde-Konstruktionen zeigte sich. Im Zentrum der Stadt – mitten in den heutigen Gärten – wurden schließlich die Reste einer mutmaßlichen Basilika festgestellt, samt angegliedertem, großen Steingebäudekomplex.

Außerhalb der Stadtmauern zeigte sich der Wert ausgedehnter Messflächen: Dort wurden 2015 nur zwei kleine Testflächen begangen, die befundfrei blieben. Zwischen diesen beiden Flächen fanden unsere Studierenden nun eine Gräberstraße mit zahlreichen runden und rechteckigen Grabkonstruktionen – und noch ist kein Ende dieser Gräberreihe erkennbar.

Weiter geht es, in den Norden!

Diese Ergebnisse stellen nun die Interpretation des räumlichen und sozialen Konzeptes der antiken Stadt (l)ibida, oder auch die Schätzungen ihrer Einwohnerzahl auf eine völlig neue, deutlich umfassendere Basis. Zudem können nun die weiteren Ausgrabungen wesentlich gezielter stattfinden. So planen die rumänischen Kollegen für den Sommer bereits die Untersuchung einer der neu entdeckten Grabkammern. Wir wollen nächstes Frühjahr zurückkommen – ein paar Gärten konnten uns diesmal noch entkommen und auch das Ende des Gräberfeldes harrt ja noch seiner Entdeckung. Doch zunächst geht es für das Team weiter, einmal quer durch Rumänien. Im Kreis Botosani, an der Grenze zur Republik Moldau steht die Untersuchung einer großen eisenzeitlichen Festung an.

Episode 24 – 23.10.2022

Hunderte Häuser, tausende Scherben – Bericht von der Kampagne #prospekt2022_2: Prospektion und Feldbegehungen im Kreis Botoşani

Ein langer Atem zahlt sich aus – Cucuteni in der Moldau jetzt als DFG-Projekt!

Bisher waren die Forschungen der UFG-FAU zur Cucuteni- und Precucuteni-Kultur Teil der seit 2015 hauptsächlich in Eigenfinanzierung durchgeführten, breit gefächerten Aktivitäten in verschiedenen Teilen Rumäniens. Am 1. Oktober dieses Jahres fiel nun der Startschuss zum neuesten Projekt an unserem Institut: „Siedlungs- und Landschaftsarchäologie im Spätneolithikum und in der Kupferzeit in Ostrumänien“, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Dadurch können die Arbeiten in den Kreisen Botoşani und Neamţ endlich auf ein methodisch und personell breiteres und stabileres Fundament gestellt werden.

Kein Erfolg ohne die Kollegen vor Ort

Die Forschungen in Rumänien sind nur möglich aufgrund der intensiven Zusammenarbeit und der Hilfe unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Daher gilt ein unermesslicher Dank unserer Kollegin Dr. Adela Kovac vom Historischen Museum Botoşani, die uns auf dieser Kampagne – wie schon auf so vielen vorher – betreut und unterstützt hat!

Prospektion ist mehr als nur Geophysik

Die geomagnetischen Prospektionen liefern bei geringem Personaleinsatz gute Informationen über die räumliche Struktur der Siedlungen. Feldbegehungen hingegen sollen Informationen über die Datierung, aber auch Nutzung und Bedeutung der einzelnen in der Geomagnetik aufgefundenen Hausbefunde liefern. Sie sind jedoch deutlich personalintensiver; bisher blieb es daher bei einem ersten, vielversprechenden Test im Frühjahr 2019. Im Rahmen des neuen Projektes sind Feldbegehungen nun fester Bestandteil der Feldarbeiten. Der gestiegene Personalbedarf sollte dabei wie geschaffen sein, nach der Covid-Pause wieder größeren Mengen von Studierenden eine erste Ausbildung im Feld zu ermöglichen…

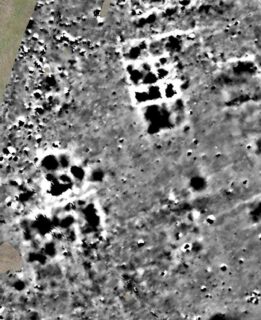

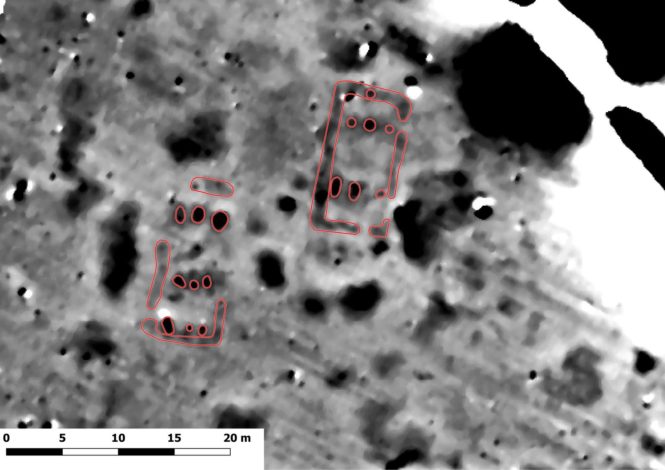

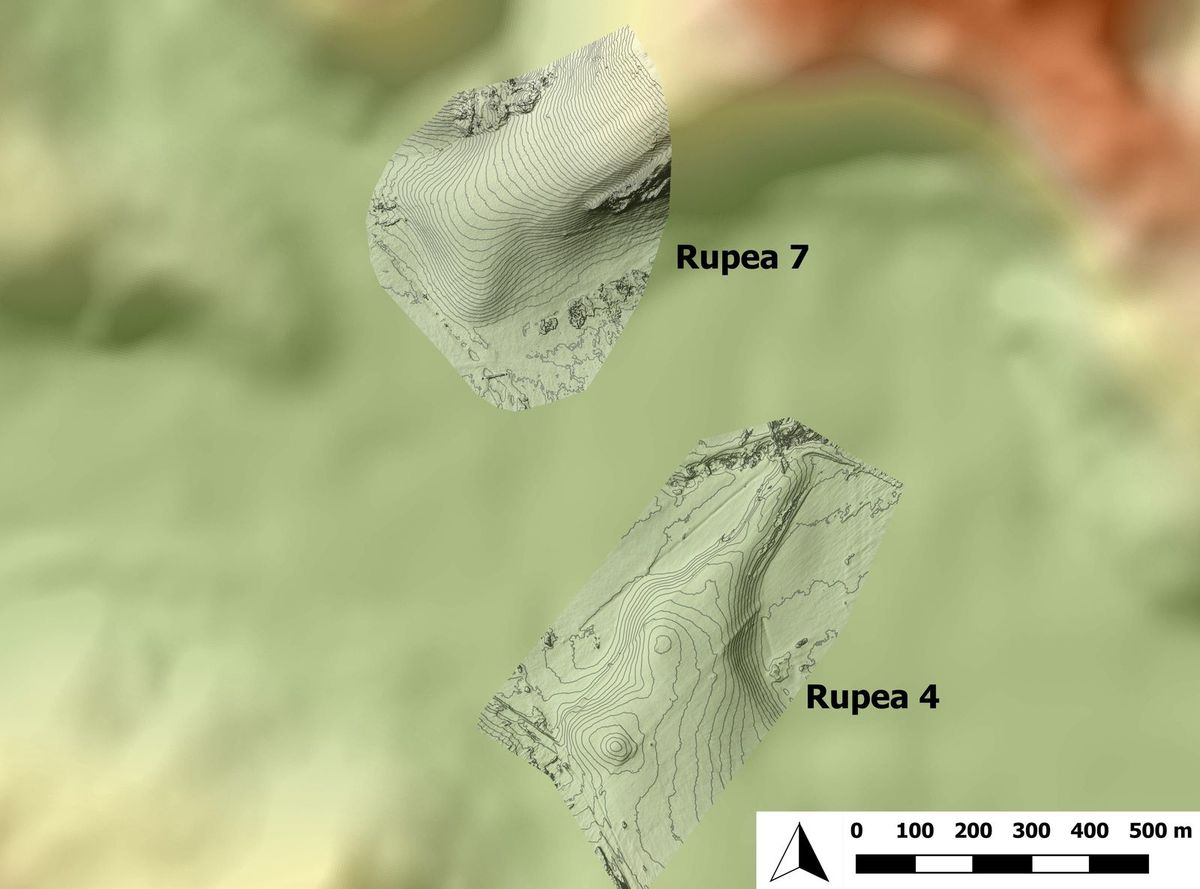

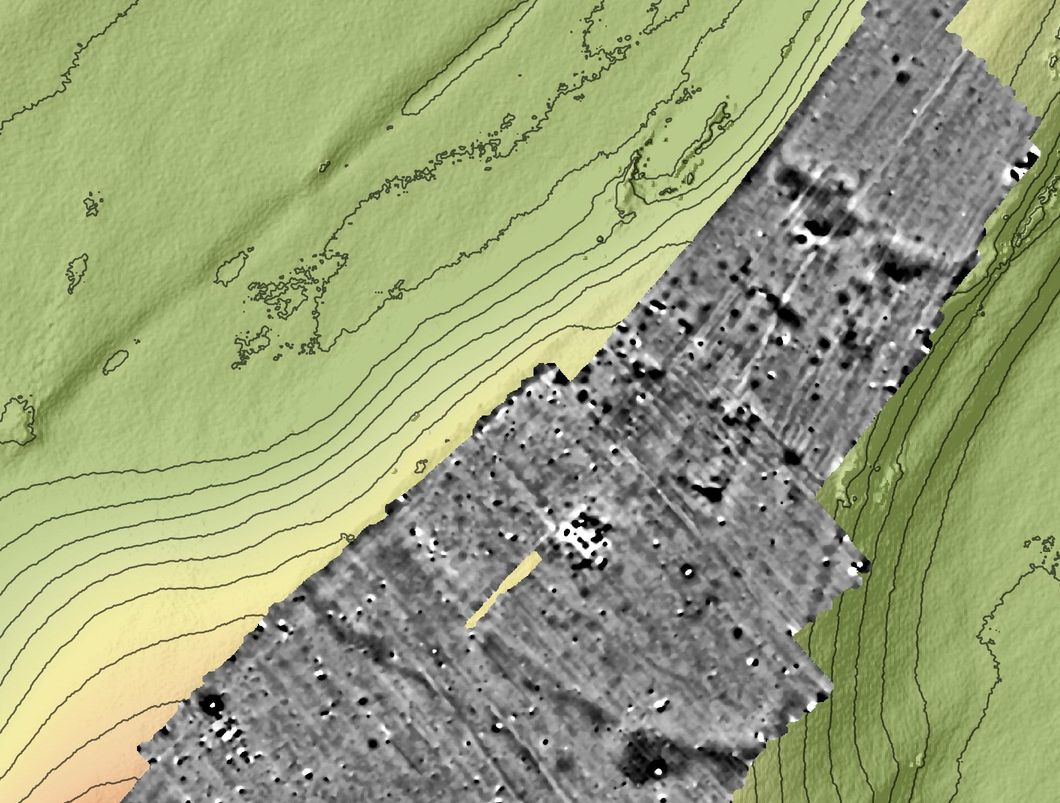

Ein Rundling und eine Megastruktur – Altlasten erledigen

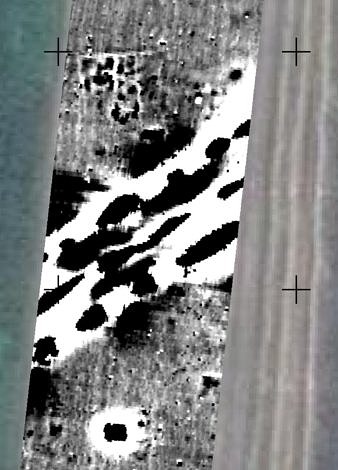

Nachdem im Frühjahr im Kreis Neamţ gearbeitet wurde, waren im Herbst nun das Tal des Baseu und des Sitna an der Reihe. Einer der zentralen Fundplätze war dabei Borolea „Ocul Vacilor“. Die Arbeiten in Borolea begannen schon im Frühjahr 2020, allerdings verhinderten zunächst Covid und 2021 dann der Zusammenbruch unseres Fahrzeugs eine intensivere Beschäftigung mit diesem Fundplatz. In dieser Kampagne gelang nun der Abschluss der Gradiometer-Prospektion – mit spektakulärem Ergebnis! Der Fundplatz entpuppte sich als eine über 6 Hektar große, in zwei konzentrischen Ovalen angelegte, durch „Speichen“ im Innenraum in einzelne Quartiere eingeteilte Siedlung mit mindestens 168 Hausbefunden. Jenseits des Pruth, in der Republik Moldau und der Ukraine sind diese Siedlungen typisch für die Trypillja-Kultur, im Bereich der Cucuteni-Kultur, westlich des Pruth waren sie bislang nicht bekannt.

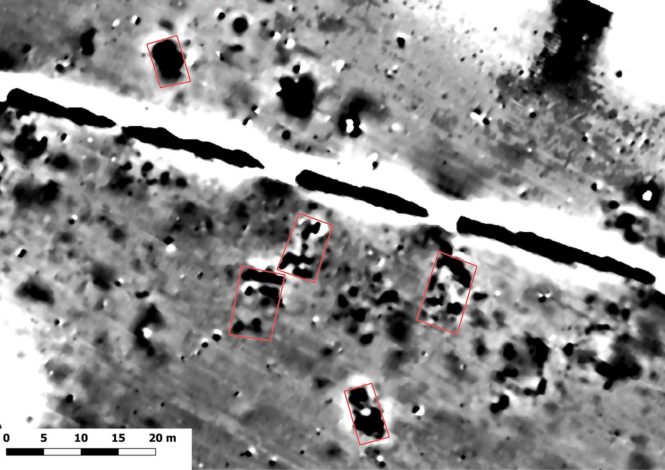

Kaum weniger eindrucksvoll ist das Ergebnis aus Stăuceni „Holm“. Die Arbeiten hier begannen schon in der Herbstkampagne 2021, die Vegetation verhinderte aber die Begehung der zentralen Teile des Fundplatzes. Diesmal herrschten perfekte Bedingungen – für Magnetik und Feldbegehung – und die Magnetik konnte zum Abschluss gebracht werden. Eher „Cucuteni-typisch“ als Reihensiedlung organisiert, zeigt das Magnetogramm eine außergewöhnlich massive und mehrphasige Befestigung des Platzes. Zwei teilweise doppelt ausgeführte, meterbreite Gräben werden dabei von mehreren schmaleren Gräben begleitet, die vermutlich auf Palisaden zurückzuführen sind. Dies alleine ist zwar schon eindrucksvoll, aber im Cucuteni-Zusammenhang noch nichts Besonderes. Hinzu kommt allerdings ein im Eingangsbereich der Siedlung liegender, immerhin ca. 30x12m großer Gebäudebefund – eine sogenannte „Megastructure“, wie sie ebenfalls bisher nur aus den Gebieten östlich des Pruth bekannt ist.

Durch den Klimawandel erschwert – neue Fundplätze erschließen

Wärend die Feldbegehungen in Stăuceni und Borolea liefen, wurden parallel weiter Fundplätze geomagnetisch prospektiert, um einen Überblick über die gesamte Siedlungskammer zu bekommen. Dies gestaltete sich schwieriger als erwartet, waren doch einige in den Datenbanken verzeichnete Plätze nicht mehr auffindbar, während viele andere noch unter Mais oder Sonnenblumen lagen – durch die enorme Trockenheit dieses Jahres sind die Pflanzen auf dem Acker verdorrt und eine Ernte lohnt sich nicht. Trotzdem konnten fünf weitere Plätze prospektiert werden, von denen insbesondere Hăneşti-Slobozia „Răpa Turcului“ unser näheres Interesse weckte. Dies ist eine deutlich kleinere Siedlung mit kaum zwei Dutzend Häusern, aber ehemals ebenfalls als Kreissegment auf einem Terrassensporn angelegt und mit einem ungewöhnlich großen Gebäude in der Mitte. Folgerichtig wurde dann auch hier eine Feldbegehung durchgeführt.

Im Raster und im Haus – Feldbegehung

Nur dort, wo keine geomagnetischen Hausbefunde, wohl aber noch Oberflächenfunde vorlagen, wurde die Feldbegehung in der klassischen, aber sehr arbeitsintensiven Rastermethode durchgeführt. Hier kann von der Scherbendichte an der Oberfläche dann auf die ehemals vorhandenen – oder halt auch nie da gewesenen – Häuser geschlossen werden. Hauptziel war es aber, speziell den Hausbefunden aus der Magnetik datierende Informationen zuweisen zu können. Daher wurden, wenn irgend möglich die einzelnen Häuser per DGPS ausgesteckt und dann speziell in ihrem Umfeld gesammelt. Auf diese Weise konnten beispielsweise in Borolea in wenigen Tagen über 100 Häuser prospektiert werden, ohne erst den ganzen Platz mit einem Raster überziehen und anschließend auch die eher aussagelosen Quadranten in den gebäudefreien Zonen absammeln zu müssen. Nur in den Hangbereichen von Stăuceni konnte auf das Raster nicht verzichtet werden. Die Erosion hat hier bereits alle Häuser zerstört, im Untergrund finden sich aber immer noch die typischen, metertiefen Gruben und an der Oberfläche liegt eine große Menge an Fundmaterial – Karamik, Steinartefakte und Rotlehm. Obwohl mit Zeitlimit und Mindestgröße gearbeitet wurde, war der Fundanfall hier enorm. Nicht nur tausende Keramikscherben, sondern beispielsweise auch mehrere Dutzend Fragmente von Frauen- und Tierstatuetten wurden geborgen. Trotzdem wird der Aussagewert dieser Materialschlacht aber wohl kaum höher ausfallen, als bei der befundzentrierten Sammeltechnik. Negativ zudem: Unsere Studierenden werden von nun an jeden Acker verachten, auf dem nicht wenigstens 15 kg bemalte Feinkeramik pro Grid liegen…

Innendienst und Exkursionen – auch Zutaten einer gelungenen Maßnahme

Neben der von allen geliebten Feldarbeit war natürlich auch Innendienst angesagt. Dankenswerterweise standen hierfür die Räumlichkeiten des Historischen Museums in Botoşani zur Verfügung. Hier konnte damit begonnen werden, die gefundene Keramik zu erfassen und wichtige Einzelfunde per SfM in 3D-Modelle zu überführen. Auch die Interpratation und die Umzeichnungen der Magnetikergebnisse wurden bereits für die rumänischen Kollegen fertiggestellt.

Um den Studierenden auch einen gesamthistorischen Kontext über diese Region Rumäniens zu bieten, wurde schließlich noch eine Exkursion in das nahe Suceava durchgeführt. Das erst vor wenigen Jahren neu eröffnete Bucovina-Museum gibt einen Überblick über die Geschichte der Region von der Steinzeit bis zur Revolution von 1989 – im klaren Kontrast zu den oftmals noch aus den 1970’ern stammenden Museen, die bis vor wenigen Jahren in Rumänien die Regel darstellten. In die bewegte Zeit der Moldau als Region zwischen Mitteleuropa und dem Osmanischen Reich führte der Besuch der ebenfalls neu rekonstruierten Festung von Suceava. In diesem Kontext durfte natürlich auch ein Ausflug zu einem der auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste stehenden Moldau-Klöster nicht fehlen, und so bekamen die Studierenden auf der Rückfahrt noch die Gelegenheit, sich das Kloster Voroneţ anzusehen, dessen Außenfassade detaillierte Malereien von Bibelszenen und von einem monumentalen jüngsten Gericht schmücken.

Dies alles führte dazu, das die Jungsemester in unserem Team einen mehr als intensiven Einblick in alle Facetten einer Archäologischen Kampagne bekamen – und hoffentlich wieder mitkommen wollen. Der Blog von der Maßnahme auch auf Twitter unter #prospekt2022_2

Episode 23 – 10.10.2022

Unsere Forschung in der Moldau jetzt als DFG-Projekt!

Nicht mehr nur Magnetik – Feldbegehungen bringen die historische Eindringtiefe!

Nach Jahren der Vorbereitung werden mit Beginn Oktober 2022 die Feldarbeiten in den Kreisen Botoşani und Neamţ in ein eigenes, DFG-gefördertes Projekt überführt: „Siedlungs- und Landschaftsarchäologie des Spätneolithikums und der Kupferzeit in Ostrumänien“. Unter der Leitung von Dr. Carsten Mischka wird im Rahmen dieses Projektes intensiv die Entwicklung der Besiedlung zweier Kleinregionen am Karpartenrand und auf dem Moldawischen Plateau in Precucuteni- und Cucuteni-Zeit untersucht. Dabei soll neben den bewährten geophysikalischen Untersuchungen verstärkt auf Feldbegehungen gesetzt werden, um bessere Informationen über die Laufzeit und innere Chronologie der Siedlungen zu gewinnen.

Die Neamţ-Senke steht als bewährtes Testgebiet in den Subkarpaten bereits fest. Die Region um Haineşti (Kr. Botoşani) soll als Vergleichsregion uin der Ebene dienen. Ob sie sich allerdings als so vielversprechend erweist, wie die Datenbanken es scheinen lassen, müssen nun die nächsten Maßnahmen zeigen.

Episode 22 – 05.04.2022

Am Ende eine angenehme Überraschung

Arbeit in den Karpaten und im Mittelalter

Die zweite Woche begann mit einer Exkursion in die Karpaten – trotz perfektem Wetter allerdings nicht aus touristischen Gründen. In Hangu-Ciriţeni, einer kleinen Ortschaft am Bicaz-Stausee wurden in den 1950’er Jahren einige Befunde der Cucuteni-Kultur ergraben. Dies ist sehr ungewöhnlich, da die Kultur eigentlich nicht so weit in das Gebirge vordrang. Leider waren die Ergebnisse dieser Aktion eher gemischt: Unser Team konnte zwar das ehemalige Ausgrabungsareal lokalisieren und an der Oberfläche einige Keramikfunde machen, die Verdachtsfläche ist heute allerdings größtenteils überbaut oder von Gartenzäunen durchzogen. So waren in der Magnetik dann auch keine archäologischen Befunde zu erkennen.

Deutlich anders war die Lage in Gâdinţi, dem ehemaligen Standort einer Festung des moldawischen Fürsten Ştefan cel Mare (1433-1504). Hier war das Wetter zwar eher trist und die Landschaft des moldawischen Plateaus bleibt an Abwechslungsreichtum deutlich hinter den Karpaten zurück, allerdings wusste der Fundort von den archäologischen Ergebnissen her zu überzeugen. Die bereits 2017 begonnene Prospektion der Anlage konnte endlich abgeschlossen werden – in der mehr als 10 Hektar großen Begehungsfläche zeigt sich deutlich die Befestigung des Heerlagers, das die eigentliche Burg umgab: Breite Gräben, Palisaden, Turmfundamente und ein mögliches Torhaus. Genügend Material also, um die nächste Zeit intensiv mit den rumänischen Kollegen über die Interpretationen der Befunde zu diskutieren.

Altlastenentsorgung per Drohne

Nachdem der starke Wind der ersten Woche nachgelassen hatte, konnte der nicht in Gadinţi gebundene Teil des Teams daran gehen, Geländemodelle für all diejenigen Fundplätze in der Neamţ-Senke anzufertigen, die in den letzten Jahren meist wetterbedingt noch nicht zum Zuge kamen. Die Fundplätze Arminici, Topoliţa „La Ilioi“, Ţolici „In Cimitir“ und Târpeşti wurden dafür mit der Drohne beflogen. Damit ist nach der Gradiometerbegehung ein weiterer Teil der planmäßigen Erfassung der Fundplätze in der Neamţ-Senke abgeschlossen.

Nur mal eben noch die Altgrabung einmessen…

Eine Überraschung gab es schließlich noch am vorletzten Tag der Kampagne: Eigentlich sollte nur noch „mal eben“ die Grabungsfläche des bereits vor Jahrzehnten komplett ausgegrabenen Fundplatzes von Târpeşti – bekannt unter anderem für die Statuette des „Denkers“ – lokalisiert werden. Dies gelang auch. Zudem zeigte sich aber im Magnetogramm, dass damals längst nicht der ganze Fundplatz erfasst worden war. Außerhalb des Grabens, der die damals ausgegrabene Siedlung umgibt, fanden sich zahlreiche weitere verbrannte Hausgrundrisse – anhand der Keramik- und Steingerätefunde an der Oberfläche ebenfalls den Phasen Precucuteni und Cucuteni zuzuordnen. Dazu kommt ein flächiger Schleier von Befunden, die aufgrund der Keramik an der Oberfläche mutmaßlich in die Bronzezeit gehören. Also musste kurzerhand der letzte Tag umgeplant werden: Anstatt weitere 3D-Modelle im Museum anzufertigen, wurde der Fundplatz fertig prospektiert. Die 3D-Modelle können da sicherlich noch etwas warten.

Sichere Rückkehr

Am Sonntagnachmittag kam das Team schließlich nach fast 1600 Kilometern Rückfahrt wieder in Erlangen an. Nun heißt es, die Ergebnisse aufzuarbeiten und zu publizieren und für die Studierenden: Vorbereiten auf das neue Semester! Und den Mitstudierenden erzählen, dass es sich lohnt, mal von zu Hause wegzukommen…

Episode 21 – 27.03.2022

Von Grabhügeln, Burgen und einem Denker in 3D

Volles Methodenspektrum im Einsatz

Trotz der von Pandemie und Krieg geprägten schwierigen Zeiten setzt unser Institut seine Ausbildungs- und Feldforschungsarbeit fort. Seit letztem Montag ist ein Team aus Studierenden zusammen mit Dr. C. Mischka in Rumänien. In der Umgebung von Târgu Neamţ setzen sie die erfolgreiche Kooperation mit dem Nationalen Museumskomplex Neamţ fort, die zwei Jahre lang pandemiebedingt ruhen musste.

Das Arbeitsprogramm der letzten Woche umfasste das volle an unserem Institut angebotene methodische Spektrum der geophysikalischen Prospektion und digitalen Landschafts- und Fundaufnahme: Geomagnetik, Georadar und Drohnenbefliegung sowie 3D-Modellierung mittels Structure-from-Motion (SfM) und mit unserem neuen Streifenlichtscanner.

Geomagnetik: Abschluss der Aufnahme der Neamţ-Senke?

Mit den Gradiometerprospektionen auf den Fundplätzen Agapia und Târgu Neamţ „Pometea“ ist die Untersuchung der Fundstellen der Cucuteni- und Precucuteni-Kultur in der Neamţ-Senke abgeschlossen – erstmals in der über 100 Jahre langen Forschungsgeschichte der Cucuteni-Tripilja-Kultur wurde damit eine gesamte Siedlungskammer vollständig geophysikalisch prospektiert – wenn da der Fundplatz Târpeşti nicht wäre. Hier muss aber nur noch die Altgrabung lokalisiert werden. Oder…?

Die Begehungen der Fundplätze Târgu Neamţ „Islaz“ und Topoliţa „Izvoire“ erweitern unseren Datenbestand über die ansonsten zumeist im Schatten der Cucuteni-Kultur stehenden, spätbronzezeitlichen Noua-Kultur. In Izvoire konnte eine komplette Siedlung erfasste werden, inklusive einiger Hausbefunde, die ansonsten nur selten belegt sind. Am Fundplatz „Islaz“ stand wiederum stand die Untersuchung zweier Grabhügel im Fokus der Arbeiten.

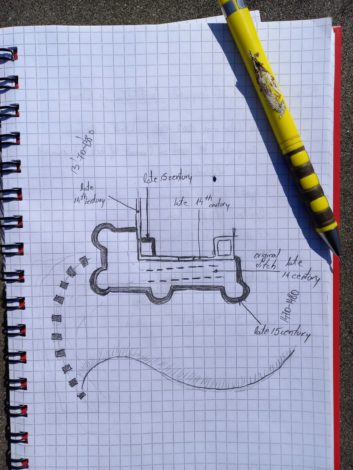

Georadar: Forschung auf Burgen und Parkplätzen

Auch das Georadarsystem (GPR) kam zum Einsatz: Auf der Festung Cetatea Neamţ, von der ein Team unseres Institutes bereits 2017 per Drohne ein 3D-Modell angefertigt hatte, stand die Suche nach einem potentiellen Gräberfeld außerhalb der Festungsmauern auf dem Programm. Zudem sollte überprüft werden, ob unter der frühneuzeitlichen Bastion noch Reste des ursprünglichen Festungsgrabens feststellbar sind. Wenngleich die Begehungen auch ohne das gewünschte Ergebnis blieben, boten sie doch eine perfekte Gelegenheit, die Studierenden in die Bedienung des Radargerätes und die Datenauswertung einzuführen.

Am Fundplatz Târgu Neamţ „La Pometea“ wurde das GPR-System genutzt, um Cucuteni-Befunde zu untersuchen. Zielsicher wurde hier der Parkplatz einer Kirche genau im Zentrum der kupferzeitlichen Siedlung angelegt, so dass ein Einsatz der Geomagnetik in diesem Areal ausfällt. Eigentlich eher für die Untersuchung von Mauerbefunden geeignet, sollte das Radargerät aber vielleicht auch geeignet sein, die massiven Rotlehmkonzentrationen der verbrannten Cucuteni-Häuser zu detektieren. Tatsächlich zeigten sich Anomalien unter dem Parkplatzpflaster. Eine nähere Analyse der Ergebnisse steht hier noch aus, und so ist noch nicht klar, ob es sich bei den – neben einigen neuzeitlichen Mauerbefunden – festgestellten Anomalien tatsächlich um Hausbefunde handelt.

Neue Ausstellungsstücke für die virtuelle Sammlung

Der Freitag brachte kurzzeitig den Winter zurück, so dass die Aktivitäten des Teams in den Innendienst verlegt wurden. Im Museum für die Kunst der Cucuteni-Kultur, einer mehr als spektakulären Abteilung des Museumskomplexes in Piatra Neamţ ergab sich die Möglichkeit, einige der besonderen Fundobjekte, die ansonsten hinter dickem Glas stehen, in 3D-Modelle zu überführen. Die bewährte SfM-Methode kam dabei ebenso zum Einsatz wie der in unserem Gerätepark noch recht neue Streifenlichtscanner. Auf diese Weise erhalten unserer Studierenden die sicherlich nicht alltägliche Möglichkeit, nicht Routine in den aktuellsten Methoden des 3D-Scans zu bekommen, sondern dabei auch noch mit so einmaligen, Jahrtausende alten Artefakten arbeiten zu können, wie beispielsweise dem berühmten „Denker von Târpeşti“.

Noch eine Woche voller Arbeit

Da unsere Projektregion in Botoşani aufgrund des Krieges in der benachbarten Ukraine und der daraus resultierenden Flüchtlingskrise nicht zugänglich ist, bleibt es dieses Frühjahr bei einer nur zweiwöchigen Kampagne. Nächste Woche steht aber noch einiges auf dem Programm: Die Prospektion einer Cucuteni-Siedlung in den Bergen der Karpaten, ein Einsatz des GPR auf der mittelalterlichen Festung von Gâdinţi und – ein Abflauen des Windes vorausgesetzt – die Drohnenbefliegung zahlreicher Fundplätze in der Neamţ-Senke. Vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, den Parkplatz vor der Kirche in Pometea noch einmal näher zu untersuchen. Beim letzten Versuch war er leider voller Autos – es war Gottesdienst!

Episode 20 – 20.10.2021

Immer neue Pläne machen…!

Erfolge und ein Missgeschick

20.10.2021: In der Feldarchäologie ist manchmal nichts so veraltet, wie die Pläne vom Vortag! Nachdem das Auto des Magnetikteams Montag bei der Anfahrt auf Borolea „Ocul Vacilor“ einem kapitalen Kupplungsschaden zu Opfer fiel, musst umgeplant werden. Wieder einmal wurde die Fertigstellung dieses Fundplatzes auf das nächste Jahr verschoben. Trotzdem war die Maßnahme aber noch nicht am Ende: Das Kreismuseum Botoşani stellte dankenswerter Weise sein Fahrzeug samt Fahrer zur Verfügung! Somit lagen wenigstens die Fundplätze in der unmittelbaren Umgebung von Botoşani wieder in Reichweite und die Kampagne konnte zu einem vollen Erfolg werden. Denn die „Ersatzfundplätze“ zeigten teilweise beeindruckend, dass es sich bei ihnen keinesfalls um bloße Lückenfüller handelte. Zwar waren von der vermuteten Cucuteni-Siedlung in Coteşti „Dealul Dracului“ nur noch wenige Gruben erhalten – und selbst diese stehen im Verdacht, eisenzeitlich zu sein – dafür überraschte der Platz Stăuceni „Holm“ mit nicht weniger als vier parallelen Gräben und einer weit über die Verbreitung der Oberflächenfunde hinaus ragenden Siedlungsfläche – ein Zeichen dafür, dass die Befunde hier noch nicht vom Pflug zerstört werden.

Die Rückreise trat das Team schließlich in einem Leihwagen an – das ursprüngliche Fahrzeug wird dann später per Autotransporter nach Erlangen folgen. Vielleicht kerht es ja nächstes Jahr mit uns nach Rumänien zurück? Die Planungen laufen jedenfalls!

Episode 19 – 10.10.2021

Feldarbeiten endlich wieder auch in der Moldau!

Reset auf 2020 – Über die Karpaten

Mitte der Woche reiste das Team weiter in Richtung Osten. Über die bereits herbstlich bunt werdenden Karpaten ging es nach Botoşani, dem nordöstlichsten Landkreis Rumäniens, direkt an der Grenze zur Ukraine und zur Republik Moldau. Hier, im sanft gewellten Hochland des Moldawischen Plateaus zwang uns im Frühjahr des letzten Jahres die Pandemie zu einem vorzeitigen, in dieser Form absolut unvermeidbaren, allerdings für die Ausbildung unser Studierender verheerend lange andauernden Abbruch aller Außenmaßnahmen.

Rondell und Oval

Umso mehr brannten die Studierenden – zum Teil damals schon dabei – darauf, die Arbeiten hier fortführen und zu einem sinnvollen Abschluss führen zu können. Nach anderthalb Wochen zu einem eingespielten Team zusammengewachsen, bedurfte es dabei kaum noch der Anleitung durch den Maßnahmenleiter oder unsere Kooperationspartnerin vom Kreismuseum in Botoşani, Dr. Adela Kovac. Die im letzten Jahr nur zur Hälfte begehbare, mutmaßlich spätbronzezeitliche Siedlung von Draguşeni, eine kreisrunde, fast 150m durchmessende Grabenanlage mit großen Pfostengebäuden samt Nebenbauten im Inneren, wurde schon am ersten Tag „erledigt“.

Danach ging es auf den Fundplatz Borolea „Ocul Vacilor“. Hier ereilte uns 2020 der Rückruf, gerade als klar wurde, über welches Potential der Fundplatz verfügt. Diesmal erwartete das Team bestes Wetter, allerdings auch hüfthohe Stängel von Sonnenblumen. An einen Einsatz der Räder war nicht zu denken, das Gradiometer musste getragen werden. Trotzdem vergrößerte sich unser Verständnis für den Fundplatz massiv – nach 2020 wussten wir, dass es hier Hausbefunde der Cucuteni-Kultur gibt. Jetzt wird klar: Es war eine aus mindestens zwei konzentrischen, ovalen Reihen von Häusern bestehende Siedlung, die von einem Grabenwerk gesichert war.

3D-Ausbildung im Museum Botoşani

Diesen Sonntag gab es keine Exkursion. Stattdessen wurde mit den Studierenden die Erstellung von Structure-from-Motion (SfM) Modellen geübt. Dabei war es von unglaublichem Vorteil, dass dafür die Fundstücke aus der Ausstellung – und dem Depot – des Museums in Botoşani uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Vielfältig ist hier die Auswahl: Von der fragilen Frauenstatuette bis hin zu den berühmten, bis zu halbmetergroßen, bemalten Keramikgefäßen der Cucuteni-Kultur. Das keine optimale Ausrüstung, wie etwa Beleuchtung oder Drehteller zur Verfügung steht, ist dabei kein echtes Hindernis. Es trainiert die Studierenden lediglich dazu, auch für nicht perfekte Bedingungen Lösungen zu finden.

Nur noch eine Woche

Der goldene Herbst in Rumänien neigt sich seinem Ende zu, Regen ist schon angesagt und bald werden die Feldwege zu den Fundplätzen unpassierbar sein. Ende der Woche werden die Studierenden zurück in Erlangen sein, doch bis dahin soll noch das Maximum an Ausbildung- und Forschungsarbeit herausgekitzelt werden – aus der ersten Rumänienmaßnahme seit anderthalb Jahren!

Episode 18 – Herbst 2021

Die Rückkehr

Erfolgreicher Neubeginn der Rumänien-Prospektion in Rupea

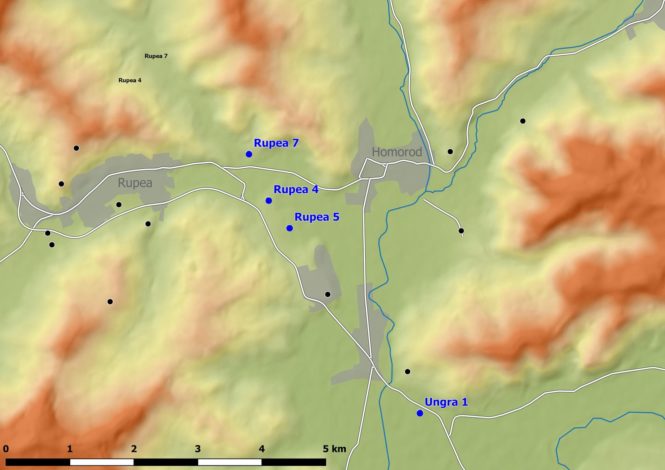

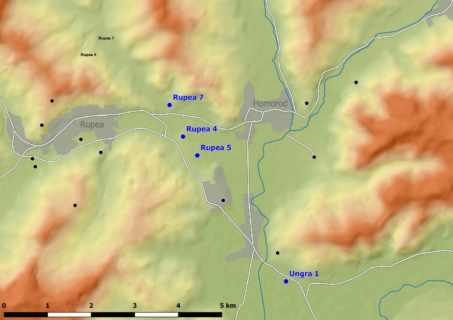

COVID-Impfung und Hygienekonzept sei Dank – wir können endlich wieder im Feld Ausbildung und Forschung betreiben! Nachdem unsere letzte Geomagnetikkampagne im Frühjahr 2020 noch aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, prospektieren wir seit einer Woche wieder auf Rumäniens Feldern. Den Anfang dieser Maßnahme machen Forschungen im Umfeld von Rupea in Transsilvanien. Die Vorauskampagne im Frühjahr 2019 zeigte das enorme Potential dieser Region, wo die kulturellen Strömungen von Mittel-, Ost- und Südost-Europa an der Wasserscheide von Olt und Mureş zusammenkommen.

Ende der reinen Online-Lehre

Fünf Studierende vom zweiten bis zum neunten Semester sammeln unter der Anleitung von Dr. C. Mischka Routine in der Gradiometerprospektion. Außerdem lernen sie, Geländemodelle mit der Drohne zu erstellen, und auch das neue Georadargerät kam schon zum Einsatz – es gibt viel nachzuholen nach anderthalb Jahren Online-Studium, die Motivation der Studierenden ist mehr als außergewöhnlich.

Häuser, Dörfer, Grubenfelder

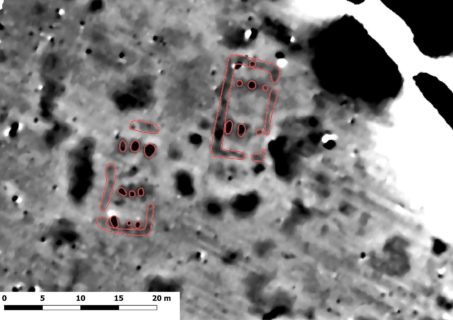

Auch die Ergebnisse der Prospektion können sich sehen lassen. So belegt beispielsweise in Rupea 5 ein ausgedehntes Areal mit großen Gruben die Ausdehnung der durch Sammelfunde belegten bronzezeitlichen Besiedlung.

In Ungra 1 fanden sich dann gleich zwei prähistorische Dörfer. An einem Ende des Fundplatzes liegen die typischen, dreiräumigen Pfostengebäude der kupferzeitlichen (ca. 4500 v. Chr.) Petreşti-Kultur. Am anderen Ende weisen kleinere, rechteckige Konzentrationen von starken Anomalien auf die typischen verbrannten Lehmflechtwerkbauten hin, die wir von so vielen Fundplätzen in Südosteuropa kennen. Die Sammelfunde von diesem Areal zeigen, dass es sich um eine Siedlung aus der bronzezeitlichen Wietenberg-Kultur handelt.

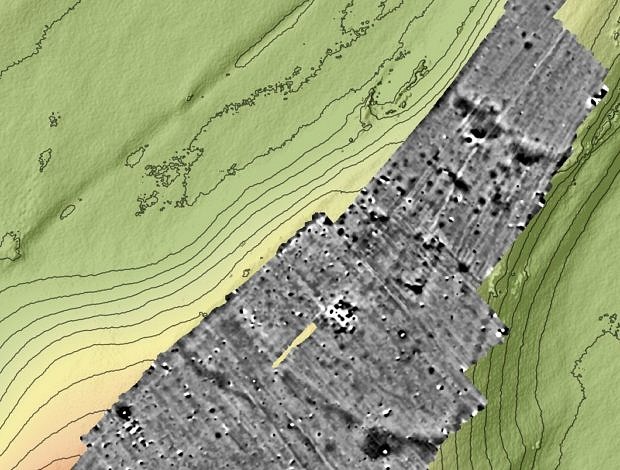

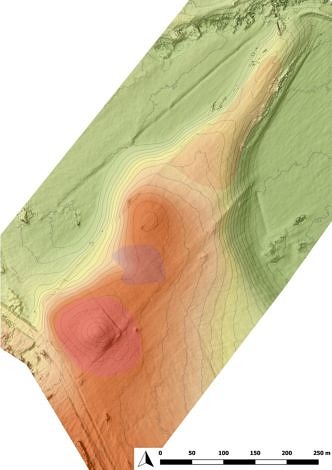

Darüber hinaus konnte die bereits 2019 begonnene Untersuchung des Fundplatzes Rupea 4 abgeschlossen werden. Hier konnten fast ein Dutzend Gebäudestandorte aus der frühneolithischen Starčevo-Criş-Kultur (Ca. 6200-5500 v.Chr.) lokalisiert werden. Zudem brachten die Arbeiten mit dem Georadargerät auf einem Hügel an einer anderen Stelle dieses Fundplatzes die ersten Mauerbefunde zu Tage – ein Gebäude aus dem Mittelter ist hier genauso wahrscheinlich wie ein Römerzeitliches.

Bei all diesen Erfolgserlebnissen ist es dann auch nicht so schlimm, dass die Suche nach einem mittelalterlichen Klosterbau bei Vinetia de Jos, in einem Karpatental südöstlich von Rupea kein Ergebnis brachte. Wenigstens kam das Team in den Genuss typisch transsilvanischer Landschaft: Einsame Täler mit dichten Wäldern!

Kirchenburgen und Sachsendörfer

Nach einer Woche anstrengender Feldarbeit hatte unser Team am letzten Sonntag auch einmal die Möglichkeit, Rupea und sein Umland zu erkunden. Es stand eine Besichtigung der Burgruine von Rupea sowie der Kirchenburg in Homorod auf dem Programm. Höhepunkt war aber sicherlich der Besuch in Viscri/Deutsch Weißkirch. Dieses für die Aufsiedlung Transsilvaniens durch die Siebenbürger Sachsen typische Dorf ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe und eröffnete den Studierenden einen beeindruckenden Einblick in die Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen.

Erdwerke und Erosion

Am letzten Montag ging es dann weiter mit der Feldarbeit. Die Geomagnetik am Fundplatz Rupea 5 wurde abgeschlossen, dazu auch die Drohnenbefliegung dieses Platzes. Etwas enttäuschend für die Studierenden war dann das Ergebnis des nächsten Fundplatzes: Homorod 1. Zwar konnte das Team die Prospektion und Befliegung an einem Tag erfolgreich zu Ende führen, aber es zeigte sich, dass von der erwarteten Siedlung der kupferzeitlichen Ariuşd-Kultur nur noch die letzten Reste der drei konzentrischen Umfassungsgräben erhalten ist. Der Rest ist der Erosion zum Opfer gefallen -offensichtlich ist ein großer Teil der ehemaligen Terrasse bereits vor langer Zeit ins Tal herabgestürzt.

Enge Kooperation – der Schlüssel zum Erfolg

Natürlich ist eine erfolgreiche Feldmaßnahme undenkbar ohne die Hilfe durch die Kollegen vor Ort. Glücklicherweise unterstützen Prof. Gheorghe Lazarovici und Dipl. Ing. Silviu Gridan unser Projekt. Prof. Lazarovici ist vermutlich der beste Kenner der Urgeschichte Transsilvaniens, während S. Gridan im Laufe der letzten Jahre alle Felder in der Umgebung von Rupea begangen und dabei zahlreiche neue Fundstellen entdeckt hat. Dass er als Sohn dieser Stadt auch eine unschätzbare Hilfe für die Lösung aller infrastruktureller Probleme vor Ort ist, kann gar nicht hoch genug bewertet werden.

Episode 17 – 15.03.2020

Archäologie in den Zeiten von Corona: Sichere Heimkehr nach Abbruch der Frühjahrsprospektion in Rumänien

Bis ans Ende der EU…

Was letzte Woche noch so vielversprechend begann, fand im allgemeinen Covid-19-Chaos leider ein vorschnelles Ende: Die diesjährige Prospektionskampagne in Rumänien, ein Kernstück der praktischen Ausbildung am Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU musste, den Rahmenbedingungen der Ausbreitung der Covid-19-Epidemie folgend, nach kaum zwei Wochen abgebrochen werden.

Dabei startete die neue Woche zunächst vielversprechend: Die Prospektion des Cucuteni A – Fundplatzes Mitoc „Pârâul lui Istrate“ konnte endlich abgeschlossen werden. Nachdem sich 2017 – natürlich am letzten Tag der Kampagne – herausstellte, dass auch diese Siedlung größer war, als erwartet, liegt nun endlich ein publikationsfähiges Endergebnis vor: Auf fünf Hektar reihen sich fast einhundert Hausbefunde im mehreren Reihen aneinander. Ein doppeltes Grabenwerk trennt die auf einer Terrasse hoch über dem Grenzfluss Prut gelegene Siedlung von der Umgebung ab.

Neben „Pârâul lui Istrate“ blieb noch Zeit, in der Umgebung von Mitoc „Malu Galben“, einem direkt benachbart gelegenen, berühmten paläolithischen Fundplatz, ein aus den Deckschichten der paläolithischen Grabung bekanntes sarmatisches Gräberfeld zu prospektieren. Leider stellte sich heraus, dass das Gelände wohl zu lange und zu intensiv als Müllabladeplatz des Dorfes diente – archäologische Strukturen lassen sich zwischen den massiven Störungen nicht herauslesen.

Für den Rest der Woche stand dann der Fundplatz Borolea „Ocul Vacilor“ auf dem Programm. Dabei handelt es sich um einen bisher nur aus Oberflächenfunden bekannten, bis zu 25 Hektar großen Fundplatz der Phase Cucuteni B. Vor Ort zeigten dem Team zahlreiche Keramikfunde, Rotlehmkonzentrationen und auch eine Frauenstatuette, dass ein spektakuläres Ergebnis zu erwarten war. Und tatsächlich: Schon der erste Arbeitstag erbrachte zwei Dutzend Hausbefunde, die in Reihen angeordnet einen freien Platz in der Mitte der Siedlung einzufassen scheinen.

…bis zum abrupten Ende.

Leider konnte die Ordnung der Siedlung jedoch nicht weiter untersucht werden – der erste Tag war auch der letzte. Die Entwicklung der letzten Woche im restlichen Europa machte es wahrscheinlich, dass eine Schließung der Grenzen wegen der Ausbreitung der Covid-19-Epidemie bevorstand. Da auch von Seiten der Universitätsleitung eine Einstellung aller Lehrveranstaltungen und Praktika – und nichts anderes sind die Feldmaßnahmen des Institutes letztlich – angeordnet wurde, musste das Team Donnerstag den Rückweg antreten. Freitag wurde Erlangen sicher und glücklicherweise noch ohne Probleme an den Grenzen erreicht. Was bleibt ist die Enttäuschung der Wissenschaftler und Studierenden, besonders bei denen, die Deutschland gar nicht erst verlassen konnten, über die verpasste Chance, auch dieses Jahr praktische Ausbildung mit spektakulären archäologischen Entdeckungen verbinden zu können. Es bleibt zu hoffen, dass es, weniger durch Seuchen als vielmehr durch immer knapper werdende Budgets, nicht auf absehbare Zeit die letzte Chance war.

Episode 16 – 08.03.2020

Magnetik im äußersten Nordosten Rumäniens

Kupferzeitliche Häuser und bronzezeitliche Festungen – Start der Kampagne #prospekt2020 in Rumänien

Seit einer Woche läuft die diesjährige Prospektionskampagne in Rumänien, über die wir auch unter #prospekt2020 auf Twitter informieren. Dr. C. Mischka und ein Team aus vier Studierenden sind im Rahmen dieser Maßnahme momentan im Kreis Botoşani aktiv, kaum 20 km von den Grenzen zur Republik Moldau und der Ukraine entfernt. Der Schwerpunkt der Arbeiten bildet auch diesmal die Erforschung Cucuteni-zeitlicher Siedlungen, allerdings finden auch diesmal Fundplätze jüngerer Zeitstellungen Eingang in die Agenda.

Kupferzeitliche Siedlung mit Radialstruktur – endlich fertig prospektiert

Dementsprechend war das erste Ziel der Fundplatz Drăgușeni „Ostrov“. bereits auf der Kampagne 2018 wurde hier, damals im Tiefschnee und bei Temperaturen unter -15°C die Prospektion einer Cucuteni-Siedlung begonnen. Das Wetter und die Tatsache, dass sich der Fundplatz als deutlich größer erwies, als erwartet, verhinderte damals die Fertigstellung der Arbeiten. Fast auf den Tag genau zwei Jahre später wurde die Prospektion zu einem Ende gebracht und auch noch ein 29 Hektar großes Geländemodell imt der Drohne angefertigt – bei bestem T-Shirt-Wetter. Dabei stellte sich heraus, dass die Cucuteni-Siedlung von Drăgușeni „Ostrov“ im Außenbereich nicht nur durch ein Grabenwerk abgegrenzt wird, sondern auch durch eine Reihe eng zusammenstehender, radial angeordnete Häuser. Dies ist ein typisches Merkmal der Cucuteni-Tripillja-Siedlungen in der osteuropäischen Ebene, allerdings ist Drăgușeni „Ostrov“ mit eine Zeitstellung von Cucuteni A3 ein unerwartet früher Vertreter dieser Siedlungsordnung.

Eine unerwartete bronzezeitliche Befestigung

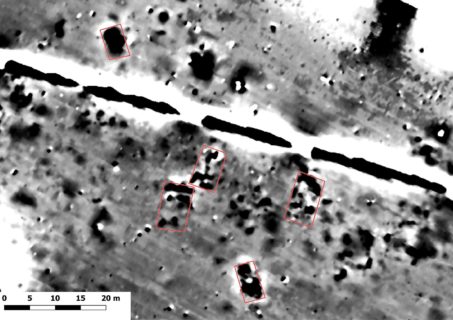

Einen Blick auf die spätere Entwicklung der Besiedlung der Region von Drăgușeni bietet der Fundplatz Drăgușeni „Rondell“. Dabei handelt es sich um einen neu entdeckten, mutmaßlich bronzezeitlichen Fundplatz, noch ohne offiziellen Namen. Bisher war hier lediglich ein Grabenbefund aus dem Luftbild bekannt, die Geomagnetik enthüllte jetzt ein ca. 160 m durchmessendes System aus Graben und dahinterliegender mutmaßlicher Palisade. Im Inneren fanden sich die Reste zweier über 20 m langer Großbauten sowie mehrerer kleinerer Hausbefunde. Solche Anlagen waren jenseits der Karpaten bislang unbekannt, ein wissenschaftliches Umdenken ist nun wohl angebracht.

Wissenschaftlich wertvolle „Nullnummern“

Diese herausragenden Ergebnisse sollen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass auch Enttäuschungen Teil der archäologischen Feldarbeit sein können. So wurden drei weitere Fundplätze geomagnetisch begangen, bei denen allerdings trotz Scherbenfunden und Luftbildstrukturen keine Hinweise auf archäologische Befunde im Boden festgestellt werden konnten. Methodisch ist dies sehr interessant, ergibt sich so doch das untypische Bild von Drăgușeni „Ostrov“ als allein stehende, in einer Talsenke liegende Siedlung. Für die Studierenden ist dies allerdings ein schwacher Trost für die Mühen der Arbeit. Daher waren am Ende der Woche erst einmal Feldbegehungen angesagt, um weitere Fundplätze zu lokalisieren und die Arbeiten der nächsten Woche vorzubereiten.

3D-Modelle am freien Tag

Auch am Sontag blieben die Studierenden nicht untätig. Im Museum von Botoşani ergab sich die Möglichkeit, an den dortigen Exponaten das in diesem Wintersemester im Kurs „Virtuelle Sammlung“ erlernte Wissen anzuwenden. Neben einem Rundgang mit der 360-Grad-Kamera durch die archäologische Ausstellung des Museums wurden Grabungsfunde aus Drăgușeni „Ostrov“ per SfM in 3D-Modelle überführt, so beispielsweise einige der großen, spektakulär bemalten Keramikgefäße und die weltberühmte „Venus von Draguseni“, eine ca. 30 cm große, komplett gefundene Frauenstatuette. Diese Objekte werden somit bald unserer „Virtuellen Sammlung“ sein und den Interessierten Besuchern der Seite einen Eindruck von der Materiellen und geistigen Kultur der Menschen vor 6000 Jahren geben. (C. Mischka)

Episode 15 – 04.09.2019

Vom Ende einer Ausgrabung – Rückkehr des Grabungsteams aus Scânteia

Diesen Montag Abend kehrten mit dem Scânteia-Ausgrabungsteam auch die übrigen Teilnehmer der Rumänien-Kampagne Sommer 2019 wohlbehalten wieder nach Erlangen zurück. Zuvor konnten die Arbeiten rund um die Ausgrabung des Cucuteni-zeitlichen Hausbefundes „Haus 14“ zu einem endgültigen Abschluss gebracht werden.

Profile und letzte Gruben