Amber Roads of the Early Iron Age in Central Europe

Registration No.: GAČR 23-07284K and DFG 511425466

Principal Investigators:

PhDr. Miloslav Chytráček Ph.D. (Archaeological Institute of the Czech, Academy of Science)

Co-principal Investigator:

Mgr. Martin Golec Ph.D. (Department of History (Archaeology), Palacký University Olomouc)

Chemical analysis specialist: RNDR. Lukáš Kučera Ph.D. (Department of analytical chemistry, Faculty of Science, Palacký University Olomouc)

Corresponding Applicant: Prof. Dr. Doris Mischka (Institut für Ur- und Frühgeschichte, FAU)

Team:

- Zusana Golec Mírová (Archaeological Institute of the Czech Academy of Science)

- Vojtěch Zemek, Mgr. Ivana Vostrovská, Mgr. Jan Martínek (Department of analytical chemistry, Faculty of Science, Palacký University Olomouc)

- Katja Hagemann M.A. (Institut für Ur- und Frühgeschichte FAU)

Funding:

The Grant agency of the Czech Republic (GAČR) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

![]()

Further Cooperation partner:

- Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

- Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

- Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

- Naturhistorisches Museum Wien

Amber artifacts are small yet crucial evidence of trading activities in the Early Iron Age. Amber indicates the existence of a supra-regional distribution network during the Hallstatt and Early La Tène Periods. This network facilitated the spread of amber not only from north to south, but also in the western and eastern directions. Additionally, some amber artifacts were later imported from the south to the north.

The discovery of amber reflects the primary directions of distribution of this raw material, originating from the north and reaching various destinations. Simultaneously, it aids in identifying the major trade outlets for amber products and the pivotal points along these trade routes. The populations residing in these areas likely participated in, organized, and benefited from the trade activities. Moreover, this can help us identify the local centres of power.

As a result, the subject necessitates an extensive territorial coverage, spanning international boundaries. The interdisciplinary project known as the Amber Roads of the Early Iron Age primarily focuses on the Central European region between the Moravia and Rhine rivers. This region stretches approximately 700 km in an east-west direction. To undertake this endeavour, the Archaeological Institute of the Czech Academy of Science in Prague (Bohemia), the Palacky University Olomouc (Moravia), and the Friedrich-Alexander-University in Erlangen-Nürnberg (Bavaria and Baden-Württemberg) are collaborating.

Due to the absence of natural scientific analyses of amber findings from the Early Iron Age in Bavaria and Baden-Württemberg, the reconstruction of long-distance corridors of amber roads in the western part of Central Europe poses significant challenges. We aim to address this research gap through various chemical analyses, enabling us to gain insights into the southern Germany region.

The workflow for the amber analysis:

- Infrared Spectroscopy (IR),

- Raman Spectroscopy,

- Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS),

- Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS),

- And new methods e.g., Laser Desorption/Ionization mass spectrometry (LDI-MS) and Atmospheric Particle Mass Probe Spectrometry (ASAP-MS) should deliver information on the amber’s origin.

Specific aims of the project:

The aims for our project are interdisciplinary research on amber as a strategic raw material for exchange in the Early Iron Age. We are dealing with determination of sources using natural science methods, reconstruction of long-distance road network, researching socio-economic and artisanal aspects. The project focuses on the Early Iron Age (Hallstatt period) within Central Europe, with overlap into important areas such as Eastern France, Northern Italy, and Slovenia. In conclusion, our aims for the project are:

- The raw material determination of the origin of amber in our research area.

- The reconstruction of long-distance road networks

- The research of socio-economic and artisanal aspects based on amber artefacts.

Expected outputs:

- Achieving a better understanding of the exchange of amber in the Early Iron Age.

- Evaluation of the origin of amber from archaeological contexts based on chemical composition.

- New studies on the provenance and distribution of Hallstatt amber from the Heuneburg.

- Production technology and artistic style of amber artifacts on the example of amber workshops in Central Europe.

- Changes in social models and distribution of amber in Ha C ‒ LT A in Central Europe.

- Cataloguing amber findings in the studied area.

- Open-Access online Database (with catalogue, interactive maps, and project results).

- Presenting our Results in various conferences (at least one domestic and one international).

- Preparation of multiple publications.

The Project Blog:

Episode 1: A short visit to the State Monuments Office in Esslingen

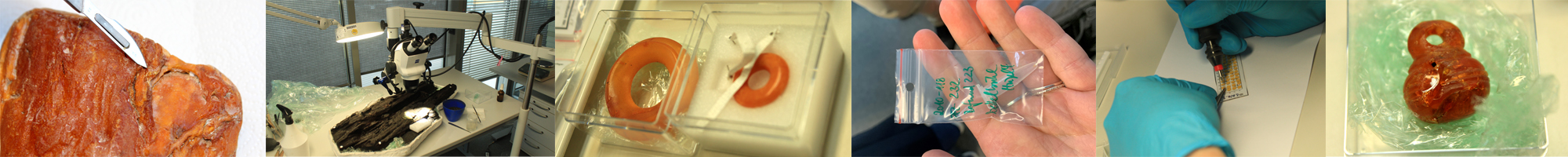

On Tuesday and Wednesday, May 23rd and 24th, 2023, our small group, consisting of archaeologists from Prague, Olomouc, and Erlangen (PhDr. Miloslav Chytráček, Mgr. Martin Golec, Katja Hagemann M.A.), as well as analytical chemists from Olomouc (Lukáš Kučera, M.Sc. Štěpán Dostál), had the amazing opportunity to visit the State Monuments Office in Esslingen. During our visit, we were able to take our first samples of amber fragments from the famous site Heuneburg and two rich burial mounds from Bettelbühl near the prehistoric hillfort. Additionally, we had the privilege of visiting the laboratories of the State Monuments Office and admiring the unique amber artifacts from these two sites. Special thanks go to Dipl.-Rest. Nicole Ebinger and Dr. Leif Hansen for their hospitality and assistance during our visit in Esslingen.

Am Dienstag und Mittwoch, den 23. und 24.05.2023, hatte ein Teil des Teams, bestehend aus Archäologen aus Prag, Olomouc und Erlangen (PhDr. Miloslav Chytráček, Mgr. Martin Golec, Katja Hagemann M.A.) sowie analytischen Chemikern aus Olomouc (Dr. Lukáš Kučera, M.Sc. Štěpán Dostál), die wunderbare Gelegenheit, das Landesdenkmalamt in Esslingen zu besuchen, wo wir erste Proben von Bernsteinfragmenten aus der berühmten Fundstelle Heuneburg und zwei reiche Grabhügel der Bettelbühl-Nekropole in der Nähe des eisenzeitlichen Fürstensitzes nehmen konnten. Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit während des Besuchs in Esslingen die Labore des Landesamtes zu besichtigen und die besonderen Bernsteinunikate der beiden Fundstellen zu bewundern (Vielen Dank an Dipl.-Rest. Nicole Ebinger und Dr. Leif Hansen).