Steinzeit im Allgäu

Steinzeitliche Besiedlungs- und Austauschsysteme im Gebirge

Projektleitung: Prof. Dr. Doris Mischka und Prof. Dr. Thorsten Uthmeier; Verantwortlicher Wissenschaftler: Dr. Werner Schön.

Finanziert durch Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). (MI 1273/4-1 und UT 41/7-1; Projektnummern 386654307

Der Ansatz:

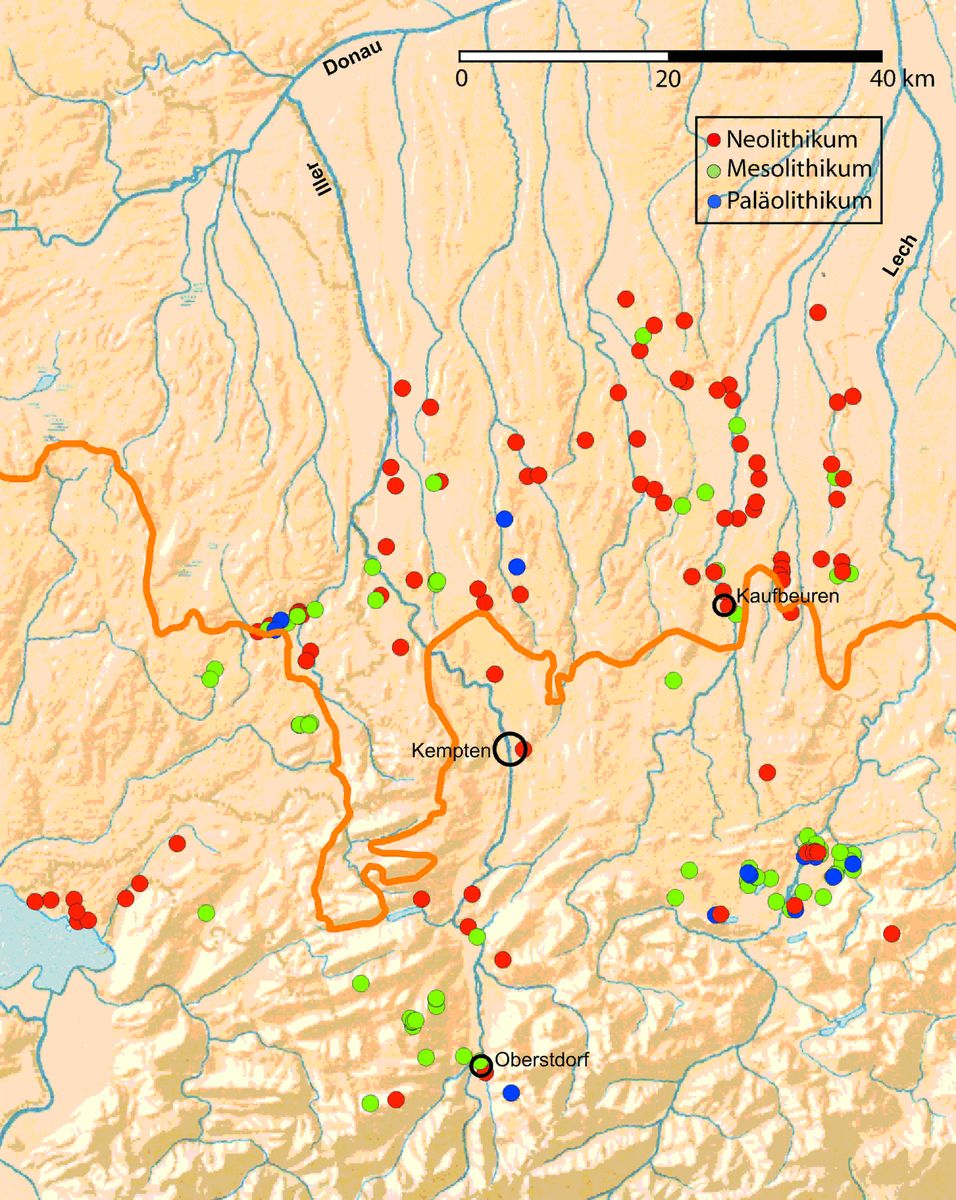

Im Rahmen des Projektes „Siedlungsmuster, Kontakte und Netzwerke. Eine diachrone Untersuchung zur steinzeitlichen Nutzung des Alpenraums am Beispiel des Allgäu (Voralpenland und Alpen)“ sollen quantitative Untersuchungen zu den mesolithischen und neolithischen Steingeräteinventaren vorgenommen und durch naturwissenschaftliche Analysen zur Herkunft der verwendeten Rohmaterialien ergänzt werden.

Zudem wird versucht, eine Rekonstruktion der Siedlungsmuster mittels der fast ausschließlich vorhandenen Steinartefakte zu erstellen. Auf dieser Basis soll schließlich ein methodisches Gerüst für die Operationalisierung und Überprüfung der Modellvorstellungen zum Austausch von Rohmaterialien in mobilen und seßhaften prähistorischen Gesellschaften im transalpinen Gebiet geschaffen werden.

Der Raum:

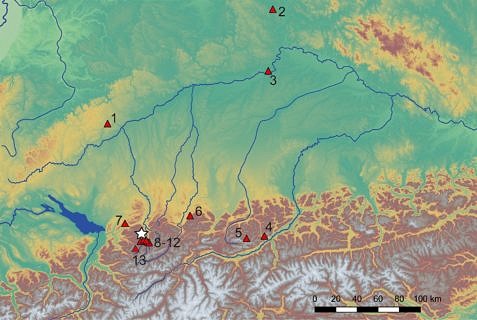

Geographisch sind von Nord nach Süd folgende naturräumliche Einheiten vertreten (Iller-Lech-Platte, Voralpines Hügel- und Bergland, Alpen). Damit ist eine recht unterschiedliche Quellenlage gegeben. Im Norden sind große Flächen ackerbaulich genutzt und wären daher für regelmäßige Begehungen zugänglich. Schwieriger ist die Auffindungssituation im voralpinen Hügel- und Bergland und in den Alpen. Hier ist Viehwirtschaft vorherrschend und damit sind Bodeneingriffe nur punktuell zu erwarten.

Eine archäologiefreundliche Situation ist am Forggensee vorhanden. Der Lechstausee nördlich von Füssen wird alljährlich im Spätherbst weitgehend abgelassen, um im Frühjahr die Schmelzwässer aus den Alpen aufzunehmen. In einer kurzen Phase im Frühjahr besteht die Chance die erodierten Uferbereiche abzusuchen und Funde gewissermaßen an der „alten“ Oberfläche zu finden. Damit ist eine der größten Funddichten mesolithischer Siedlungsplätze vorhanden, natürlich auch da engagierte Sammler in der Region das Fundgebiet regelmäßig begehen. Darüber hinaus bieten hier vegetationsgeschichtliche Untersuchungen eine wichtige Möglichkeit, die steinzeitlichen Besiedlungen mit der Umwelt- und Klimageschichte zu verzahnen.

Der Berg ruft – Sondagegrabung am Fundplatz Schlössel

21.06.2019: Letzte Woche fand die erste Sondagegrabung im Rahmen des Allgäu-Projektes statt. Da nicht daran zu denken war, im Gebirge im Frühjahr zu arbeiten, war eine Kampagne im laufenden Semester notwendig. Trotzdem erklärten sich vier Studentinnen – bei denen wir uns hier noch einmal ganz herzlich bedanken möchten – bereit, den Projektwissenschaftler Dr. W. Schön zu unterstützen.

Jungneolithikum auf 1800 m?

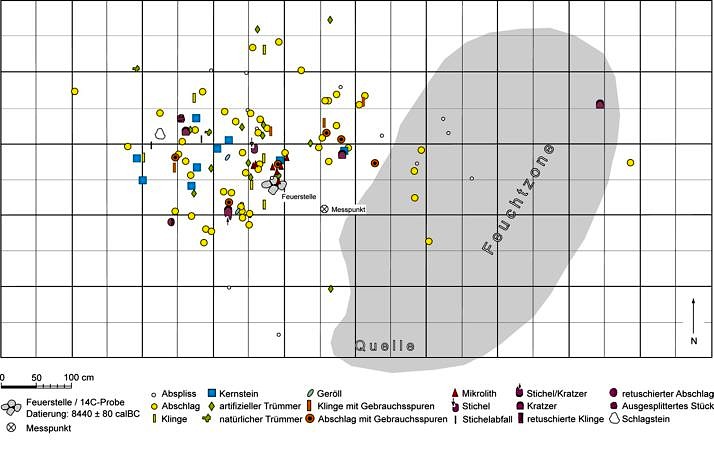

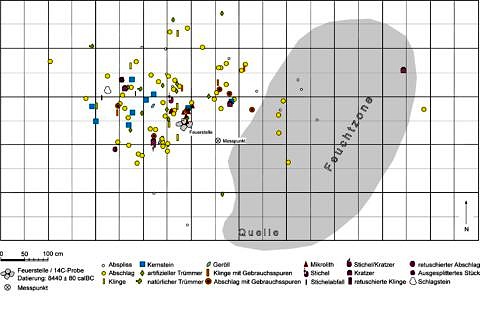

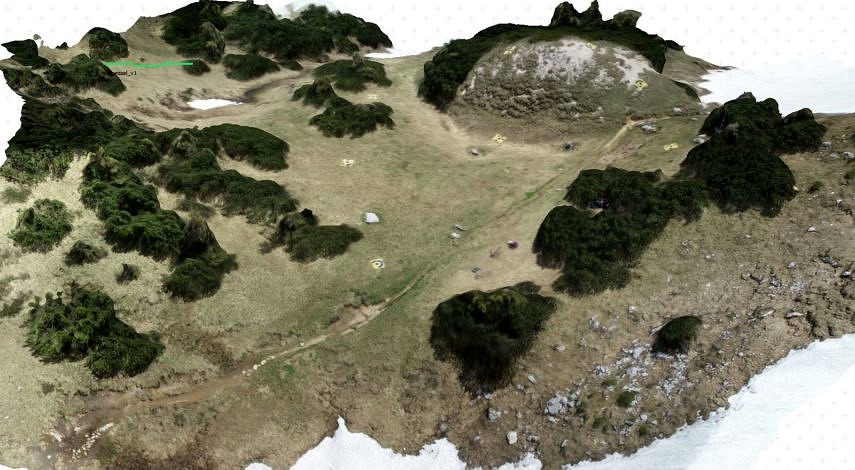

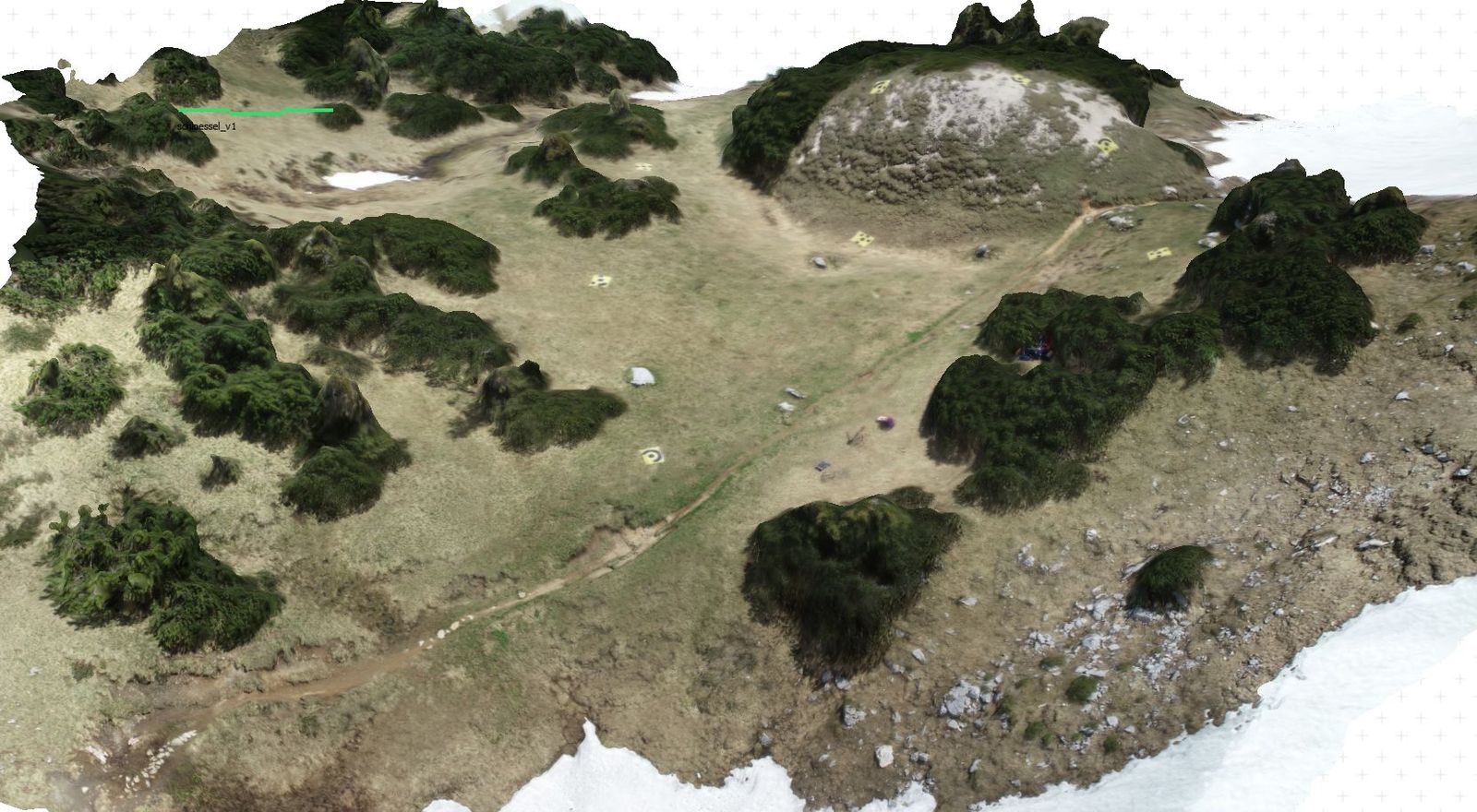

Der Fundplatz Schlössel liegt im Ammerngebirge auf ca. 1800 m ü. NN. Aus einem Areal zwischen einer markanten Kuppe und einer benachbarten Doline liegen zahlreiche Steinartefakte sowie Knochen als Sammelfunde vor. Von einem der Knochen liegt ein 14C-Datum vor, das in den Bereich von 3500 v. Chr. fällt. Nun galt es zu klären, ob außer diesen Sammelfunden auch archäologische Befunde in Situ vorliegen.

Logistische Herausforderungen – besondere Lösungen

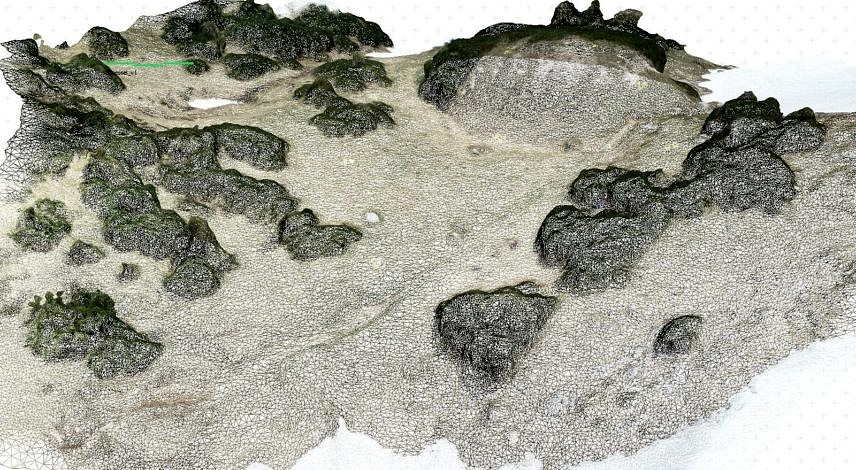

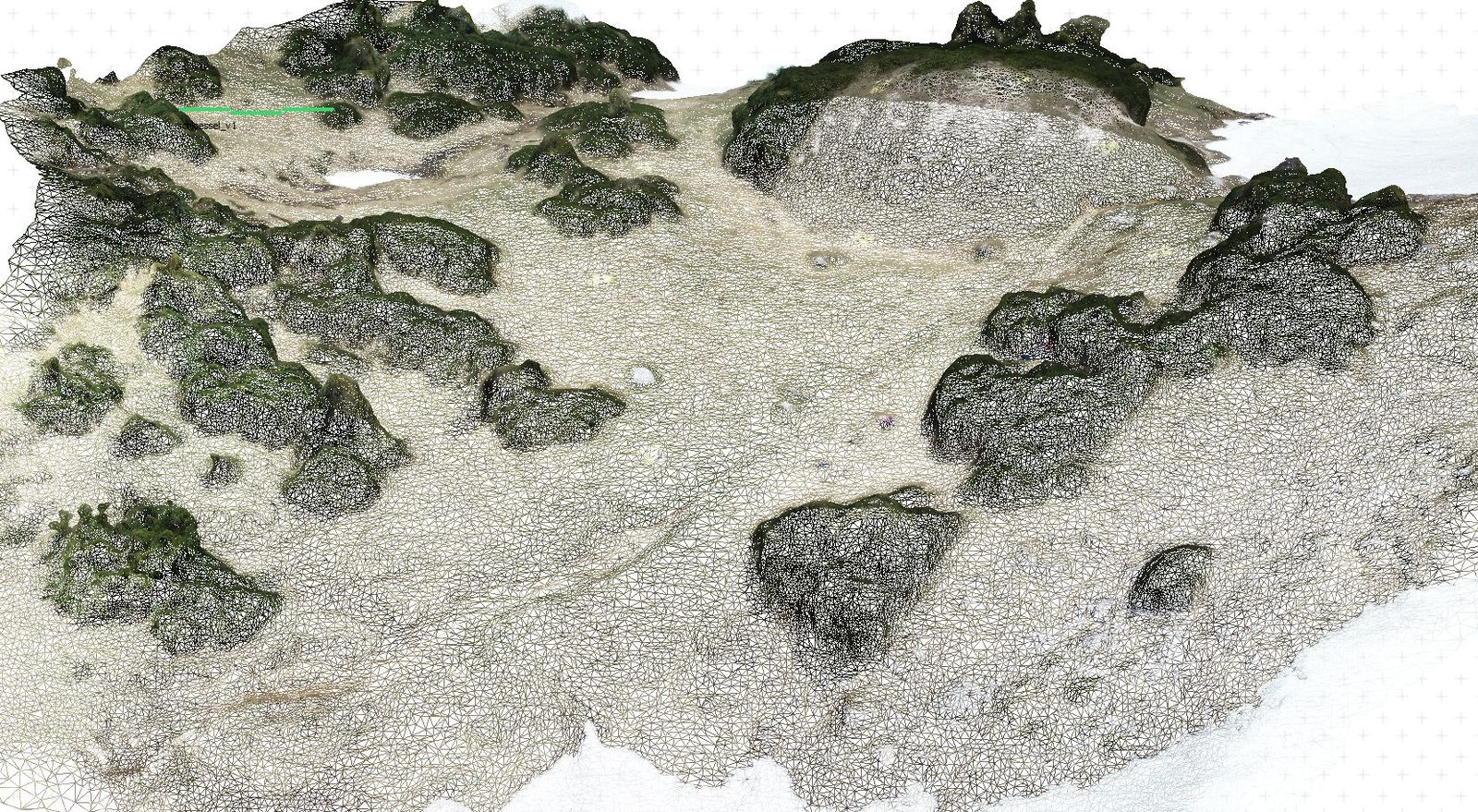

Ausgrabungen im Gebirge stellen andere Anforderungen an die Logistik, als „normale“ Maßnahmen im Flachland. So muss beispielsweise das gesamte Material sowie die Verpflegung zu Fuß zur Fläche geschafft werden – kein Spaß, wenn man z.B. an den Tachymeter, oder aber auch die Trinkwasservorräte denkt. Auch der Schneefall am ersten Tag der Maßnahme vereinfachte die Lage nicht gerade. Da im Gebirge kein mobiles Internet zur Datenkorrektur verfügbar ist, konnte aber zumindest auf die Mitnahme des DGPS Glück verzichtet werden. Die Vermessung erfolgte, indem der Fundplatz samt Passpunkten per Drohne in ein zentimetergenaues Geländemodell überführt wurde. Dank des stark strukturierten Reliefs lies sich dieses dann problemlos in den LIDAR-Scan der Region einhängen.

Wenngleich es auch momentan nicht danach aussieht, als wären noch intakte archäologische Fundhorizonte angeschnitten worden, so bot die Maßnahme doch eine hervorragende Gelegenheit, das Instrumentarium und die Vorgehensweise für zukünftige Aktionen in den Bergen des Allgäus zu erproben. Weiteren Grabungen steht also nichts entgegen!

Publikationen

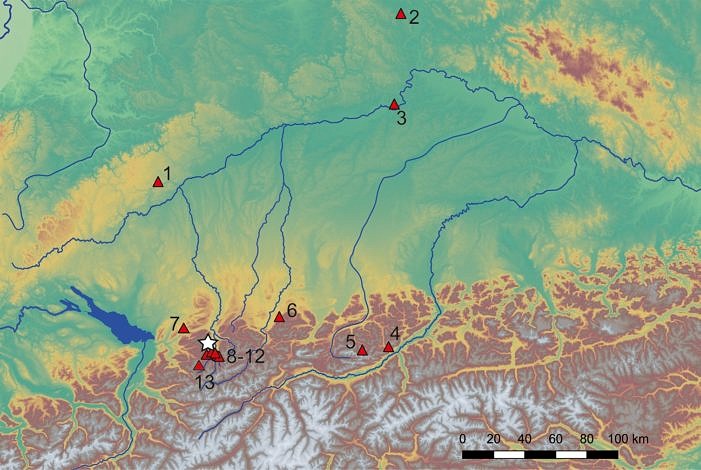

Gehlen u.a. 2022: B. Gehlen/J. Affolter/W. Schön/S. Scharl/F. Siegmund/A. Fischer/M. Grunert/C. Meiborg/D. Mischka/E. Treude und T. Uthmeier, A diachronic perspective on lithic raw material procurement strategies and mobility: case studies from the Final Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic in Central Europe. Journal of Maps 18,4, 686-696, DOI: 10.1080/17445647.2022.2150572.

Schön u.a. 2020: W. Schön/J. Affolter/B. Gehlen/D. Meixner, Der jungneolithische Fundplatz „Weldermühle“ (Landkreis Landsberg a. Lech) und seine Bedeutung für die Geschichte des Jungneolithikums im westbayerischen Alpenvorland. In: L. Husty/T. Link/J. Pechtl (Hrsg.) Neue Materialien des Bayerischen Neolithikums 3: Tagung im Kloster Windberg vom 16. bis 18. November 2018. Würzburger Studien zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 6 (Würzburg 2020) 133–197.