Römische Villen am Gardasee

Von Bildwissenschaft bis GIS-Systemen – Schulterschluss von Klassischer Archäologie und Ur- und Frühgeschichte

Stärkung der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre

Im Studiengang der Archäologischen Wissenschaften sind an der FAU unter anderem die Fächer der Klassischen Archäologie und der Ur- und Frühgeschichte in der Lehre zusammengefasst. Um diese Zusammenarbeit auch in der Forschung zu stärken und den Studierenden perspektivisch die Mitarbeit an gemeinsam geführten Projekten zu ermöglichen, wurde dieses Projekt ins Leben gerufen.

Neben den beiden Erlanger Instituten beteiligen sich das Institut für Alte Geschichte der Universität Köln und – als italienischer Projektpartner – die Soprintendenz Mailand in diesem Projekt als Kooperationspartner.

Ergänzender Fragen- und Methodenkanon

Ziel ist die Untersuchung von luxuriös ausgestatteten römischen Landgütern in der Region südlich des Gardasees, die in Vergleich u.a. mit den Anlagen der Villenregionen Mittelitaliens (Latium, Campanien etc.) gestellt werden sollen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Architektur und Entwicklung der Villenanlagen, sondern auch auf deren ökonomischer und sozialer Funktion für das Netzwerk der ländlichen Besiedlung der nördlichen Poebene in römischer Zeit. Hier können typische Themenfelder der Klassischen Archäologie, wie beispielsweise die Analyse von Struktur und Architektur der Anlagen, ihrer Ausstattung und Bilderwelt kombiniert werden mit siedlungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen und Methoden, die einen Schwerpunkt der Erlanger Ur- und Frühgeschichte ausmachen.

Geplantes Vorgehen

Es ist geplant, ein GIS-System aufzubauen, in dem sowohl die geomorphologischen und naturräumlichen Parameter der einzelnen Anlagen ebenso erfasst sind wie Informationen zur Stellung im Siedlungsnetzwerk, die sich aus Ausstattung und Baudokumentation ableiten lassen. Hierzu kann das Fundmaterial Auskunft geben, aus dem u.a. Datierung und zeitliche Tiefe der einzelnen Villenkomplexe abgeleitet werden können.

Anhand des gesammelten Datenbestandes können dann Prospektionen und Ausgrabungen geplant werden, um den Datenbestand zu verdichten und schließlich speziellen, sich aus den ersten GIS-Analysen ergebenden Fragen nachzugehen. Vor allem in diesem Bereich des Projektes kann auf die Erfahrungen bisheriger Projekte zurückgegriffen werden, die sich mit der Untersuchung römischer Siedlungen und agrarischer Infrastruktur im provinzialrömischen Raum befassen.

Bisherige Maßnahmen

2016: Vorauskampagne am Gardasee

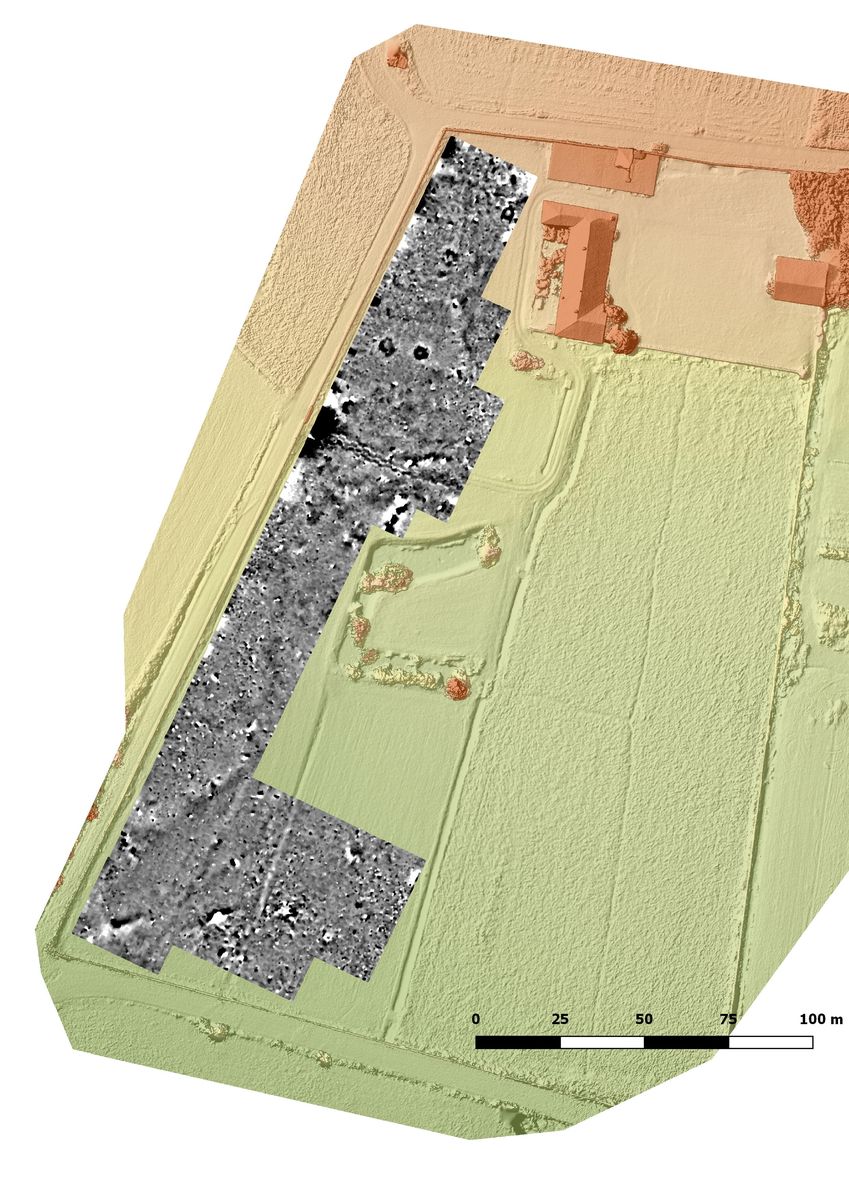

19.-22.09.2016: In einer ersten Vorauskampagne wurden Gradiometerprospektionen und UAV-Befliegungen an drei Fundplätzen am Südende des Gardasees durchgeführt. Dabei sollte getestet werden, ob geomagnetische Untersuchungen auf dem Kalkgestein dieser Region erfolgreich durchgeführt werden können. Das Team bestand aus Prof. Dr. Andreas Grüner (Klass. Archäologie, FAU), Prof. Dr. Doris Mischka, Dr. Carsten Mischka (beide UFG, FAU) und Dr. Sara Saba (Inst. für Alte Geschichte, LMU). Die Geräte stellte das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU.

Geomagnetik mit Hindernissen

An den drei Fundplätzen Castiglione delle Stiviere, Padenghe Sul Garda (Pieve di Sant’Emiliano) und Sirmione (Grotte di Catullo) konnte in spektakulärer Umgebung gemessen werden, so beispielsweise in Sirmione auf dem Gelände der sogenannten „Grotte di Catullo“, einer gewaltigen, frühkaiserzeitlichen Villenanlage auf einem Sporn unmittelbar über dem Gardasee. Die Prospektionen wurden allerdings u.a. durch den gerade hier sehr dichten Baumbestand erschwert; tatsächlich konnten an keinem der drei Fundorte archäologische Strukturen sicher nachgewiesen werden. Für weitere Maßnahmen in dieser Region müsste daher in Zukunft wohl auf alternative Methoden, wie beispielsweise GPR (Ground penetrating Radar, dt.: „Bodenradar“) zurückgegriffen werden.

Erfolgreiche Befliegungen

Deutlich positiver fielen die Ergebnisse der Befliegungen aus. In Padenghe und Castiglione konnte mittels der institutseigenen DJI-Phantom 3 – Drohne Geländemodelle und Orthofotos mit einer Auflösung im Zentimenerbereich erstellt werden. Dies zeigt das Potential des Drohneneinsatzes bei der möglichen Untersuchung weiterer Fundstellen; bei diesen könnte es u.a. darum gehen, Flächen für die GPR-Messungen anhand von minimalen, durch Gebäudereste verursachten Bodenerhebungen zu bestimmen.