Archäozoologisches Labor

Alte Knochen in neuem Licht – Archäozoologie an der FAU-UFG

Die seit 2017 neu aufgebaute osteologische Vergleichssammlung am Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU ermöglicht optimale Forschung und Lehre im Bereich Archäozoologie. Archäozoologie beschäftigt sich mit Tieren und deren organischen Überresten, bzw. Hinterlassenschaften aus archäologischen Zusammenhängen. Diese Überreste sind in der Regel durch menschliche Aktivitäten in den Fundzusammenhang gelangt. Die gründliche Untersuchung dieser speziellen Fundgattung ist wie die Untersuchung aller archäologischen Funde ein Schlüssel zur Kenntnis vergangener Kulturen.

Untersuchungsmaterial der Archäozoologie

Wirbeltierüberreste (Knochen, Zähne, knöcherne Hörner und Geweih) werden häufig bei archäologischen Ausgrabungen geborgen. Bei optimalen Grabungsverhältnissen werden sogar Fischschuppen mittels Sieben oder Schlämmen gefunden. Häufig stammen diese winzigen Überreste jedoch aus Bodenproben, die für die Pollenanalyse gesammelt wurden und durch die Spezialisten im Rahmen ihrer Arbeit aus dem Material ausgelesen werden.

Aussagemöglichkeiten der Archäozoologie

Die Archäozoologie ist durch ihren breiten interdisziplinären Ansatz charakterisiert, daher können Tierknochen unter sehr unterschiedlichen Aspekten untersucht werden, beispielsweise zu

– Der menschlichen Ernährung

– Der Einflussnahme des Menschen auf die Landschaft, der Ressourcennutzung oder der Ökonomie

– Siedlungsmustern oder sozioökonomischen und sozialen Verhaltensweisen

– Der Domestikation von Tieren

– Paläoklimarekonstruktion und Umweltrekonstruktion (Einwanderung, Aussterben und Verbreitung von Arten)

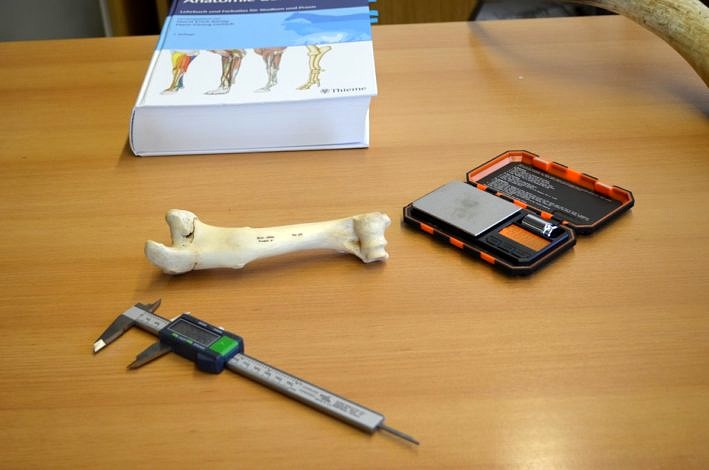

Das Archäozoologische Labor der Erlanger Ur- und Frühgeschichte

Im Mai 2019 fand der Einzug des Archäozoologischen Labors des Instituts für Ur- und Frühgeschichte in den hierfür eigens eingerichteten Laborräumestatt. Dadurch kann nun die Vergleichssammlung optimal für die Arbeit mit sowie den Unterricht an Tierskelettmaterial genutzt werden. Hierfür wurde die Sammlung in Form eines „Knochenklaviers“ für die systematische Bestimmung von archäologischem Skelettmaterial geordnet. Dabei werden die einzelnen Skelettelemente der verschiedenen Vergleichsspezies nebeneinander platziert, so dass fragmentierte archäologische Knochen leicht mit diesen verglichen und dadurch bestimmt werden können.

Die osteologische Vergleichssammlung

Die osteologische Vergleichssammlung des Archäozoologischen Labors der UFG fußt auf einer Sammlung archäologischer Einzelknochen und moderner Wirbeltierskelette, die vom ehemaligen Institutsleiter von Prof. Dr. L. Reisch begonnen wurde. Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Institutsmitarbeiter, engagierter Studenten, universitären Institutionen und Fachkollegen wird diese Sammlung seit 2017 ausgebaut. Der Erwerb von präparierten vollständigen Wirbeltierskeletten und montierten Skeletten wurde bereits durch eine erste finanzielle Förderung des Universitätsbundes Erlangen-Nürnberg e.V. und institutseigener Mittel ermöglicht. Weiterhin wurde die Ausstattung durch das Bioarchäologische Labor der Universität Leicester, Großbritannien und durch das Archäologischen Freilichtlabors Lauresham, Kloster Lorsch, Hessen, UNESCO Weltkulturerbe unterstützt.

Kontakt

Archäozoologisches Labor der UFG

Studienzentrum 542.01

Stintzingstr. 12

D-91052 Erlangen

Kontaktperson: Frau PD Dr. Kerstin Pasda

Aktuelles

Abri Blanchard

02.07.2019: Eine berühmte französische Fundstelle und eine altehrwürdige Nürnberger Institution verbindet Cornelia Lechner in ihrer von Prof. Dr. Thorsten Uthmeier und PD Dr. Kerstin Pasda betreuten Bachslorarbeit „Die Knochen- und Geweihartefakte aus Abri Blanchard – Chrono-kulturelle Einordnung der Geschossspitzen aus der Sammlung der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg.“

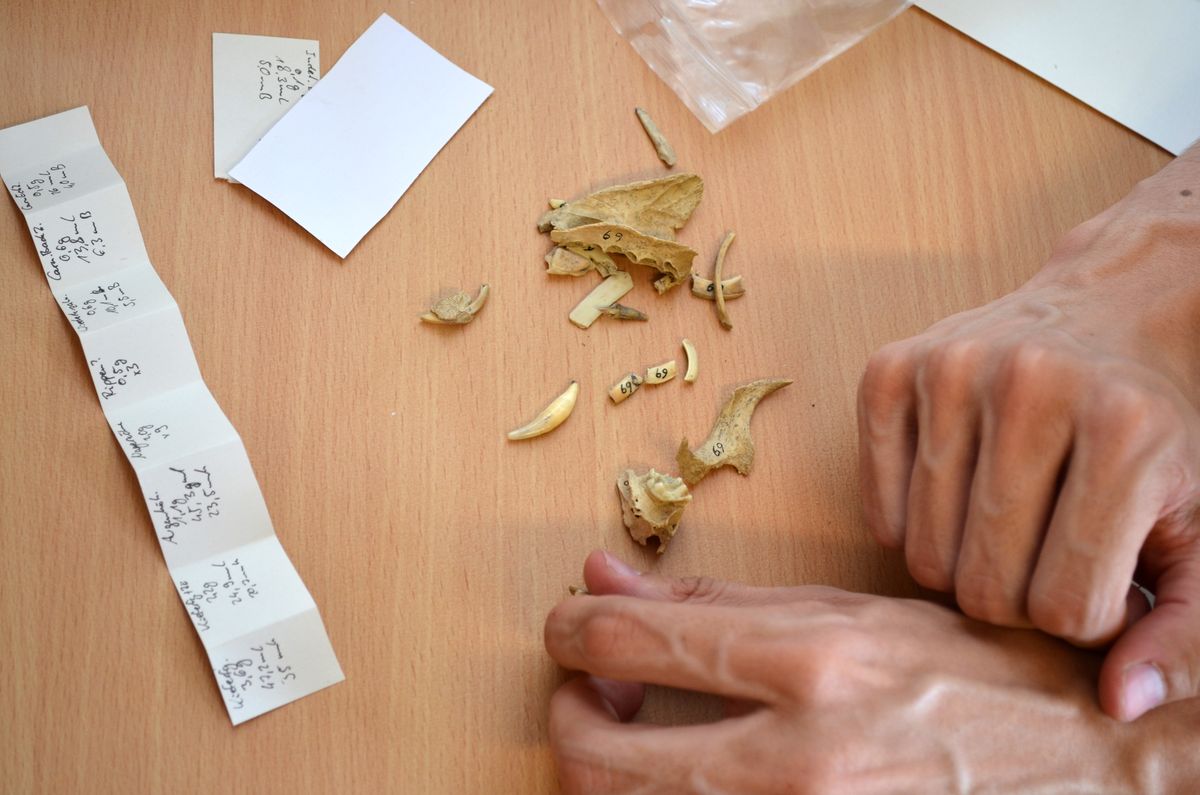

Teufelsrast-Felsdach (Mousterién- und Magdalénien)

25.06.2019: Gemeinsam mit vier Studenten wird die paläolithische Fundstelle Teufelsrast-Felsdach (Moustérien und Magdalénien; osteologisches Material aus Probegrabungen durch Chr. Neugebauer-Maresch und M. Teschler-Nicola im Jahr 1983) bestimmt, per EDV aufgenommen, ausgewertet und in Form von Behandlung einzelner Themenbereiche wissenschaftlich bearbeitet.