Gradiometerprospektion am Limes in Bayern

Prof. Dr. Doris Mischka, Dr. Carsten Mischka, Dr. Markus Gschwind (BLfD)

seit 2010

Prospektion statt Grabung und Zerstörung – Neue Strategien der Limesforschung

Seit spätestens den 1990’er Jahren ist es durch die Anwendung und Optimierung geophysikalischer Prospektionsmethoden auch in der archäologischen Feldforschung möglich, zerstörungsfrei und ohne kostenintensive Eingriffe in den Boden, Bodendenkmäler zu erforschen und somit die wissenschaftliche Forschung unter Berücksichtigung bodendenkmalpflegerischer Belange voranzutreiben.

Ein Traditionsprojekt seit 2010

Schon seit 2010 läuft das Projekt zur Erforschung der Zivilsiedlungen (vici) an den Kastellstandorten des römischen Limes in Bayern.Seit 2013 ist es am Erlanger UFG-Institut angesiedelt, nachdem zuvor das Kieler Institut für Ur- und Frühgeschichte hier der Kooperationspartner des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege war, welches das Projekt finanziert.

Nachdem in der provinzialrömischen Forschung lange Zeit traditionell die militärischen Anlagen am Limes im Schwerpunkt des Interesses standen, widmet sich dieses Projekt erstmals ausschließlich der zivilen Entwicklung im Grenzbereich des römischen Reiches. Da der Obergermanisch-Raetische Limes in Bayern Teil des UNESCO-Weltkulturerbes „Grenzen des römischen Reiches“ ist, sind dort Bodeneingriffe verboten. Daher bieten sich insbesondere geophysikalische Untersuchungen als hauptsächliches Mittel seiner Erforschung an.

Forschung durch Ausbildung

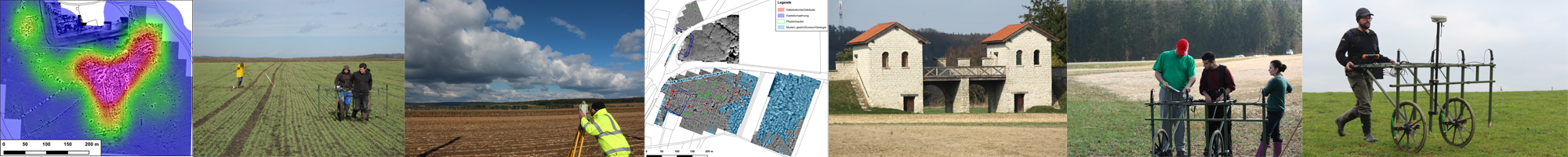

Diese geomagnetischen Prospektionen erfolgen im Rahmen von praktischen Lehrveranstaltungen zunächst durch die FAU Kiel, seit 2013 dann durch das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU, immer geleitet von Dr. Carsten Mischka. In deren Verlauf werden die Studenten an den Geräten und in der Interpretation der Messbilder ausgebildet. Erfahrungsgemäß entsprechen die in solchen Maßnahmen erarbeiteten Ergebnisse allen Ansprüchen an moderne geophysikalische Prospektionen in der Archäologie und sind für die Verwendung im Rahmen der oben aufgeführten Fragestellung optimal geeignet. Die Fundstellen sind nach einer solchen Maßnahme nicht nur zu lokalisieren, sondern in ihrer räumlichen Ausdehnung und Erhaltung sehr genau zu bestimmen Die Messbilder werden noch während der Lehrveranstaltung ebenfalls in das GIS integriert und zusammen mit den erarbeiteten Befundinterpretationen möglichst schnell beiden Projektpartnern zugänglich gemacht. Einzelne, besondere Fundstellen können zudem im Rahmen von Abschlussarbeiten durch Studenten bearbeitet werden.

Spektakuläre Ergebnisse

Bislang (Frühjahr 2018) wurden im Rahmen des Projektes Prospektionen an fast dreißig unterschiedlichen Fundorten – hauptsächlich Kastellvici, aber auch Kastelle selbst und Teile der Limeslinie – durchgeführt. Diese erbrachten teilweise spektakulären Ergebnisse, wie beispielsweise den Fund eines mutmaßlichen Theaters in Holzbauweise in Theilenhofen. Dieses ist das erste nachgewiesene szenische Theater am Obergermanisch-Raetischen Limes. Auch die über hundert Meter langen Großbauten von Gnotzheim und Pförring,sowie der großflächig in Stein ausgebaute vicus von Ehingen-Dambach belegen, dass die zivile Infrastruktur im unmittelbaren Limesumfeld deutlich komplexer entwickelt war, als es noch zu Beginn des Projektes hätte vermutet werden können. Dabei stehen den großen vici wie Dambach oder Theilenhofen kleine, rudimentäre Siedlungen, wie beispielsweise in Oberhochstatt, oder auch Kastelle ganz ohne nachweisbare Zivilsiedlungen gegenüber (z.B. Unterschwaningen). Bei einer derartigen Diversität der zivilen Siedlungstätigkeit erlauben erst die großflächigen Begehungen an all diesen Orten erstmals zuverlässige Schätzungen Besiedlungsdichte am Obergermanisch-Raetischen Limes.

Nach dem Abschluss der Arbeiten am Obergermanisch-Raetischen Limes werden seit 2016 auch die Kastellstandorte am Donaulimes untersucht. Die Ergebnisse dieser Begehungen sind über die paläodemographischen Aussagen hinaus auch ein wichtiges Hilfsmittel bei der geplanten Eingliederung dieser Fundorte in das UNESCO-Welterbe. Somit stellt dieses Projekt ein hervorragendes Beispiel für eine über Jahre hinweg gelungene und fruchtbare Zusammenarbeit von Forschung, Lehre und Denkmalpflege dar. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege und der Universität Erlangen ermöglicht zudem die praktische Ausbildung der Studierenden im Kontext aktueller Belange der praktischen Bodendenkmalpflege. Dies ist im Hinblick auf das spätere Berufsfeld der Studierenden sehr zu begrüßen. Ein intensivierter und optimierter Kontakt stellt für beide Projektpartner eine Bereicherung dar.

Bisherige Aktivitäten:

Frühjahr 2010: Projektbeginn, 1. Kampagne UFG-CAU, u.a. Theater von Theilenhoven und Großbau in Gnotzheim

Herbst 2010: 2. Kampagne UFG-CAU, u.a. Mansio von Pfünz

Frühjahr 2011: 3. Kampagne UFG-CAU, u.a. Neuentdeckung 2. Kastell Oberhochstatt

Herbst 2011: 4. Kampagne UFG CAU, u.a. Begehung auf dem Hesselberg

Frühjahr 2012: 5. Kampagne UFG CAU, u.a. Kastell Altstatt in Miltenberg

Frühjahr 2013: Gemeinsame Kampagne UFG CAU und UFG FAU, u.a. vicus von Dambach

Herbst 2013: 2. Kampagne UFG-FAU, u.a. vicus von Ellingen

Frühjahr 2014: 3. Kampagne UFG FAU, u.a. vicus von Pfünz

Herbst 2014: 4. Kampagne UFG FAU, u.a. Vicus und Großbau von Pförring, Limes bei Miltenberg und eisenzeitliche Gräber bei Hochstadt a.d. Donau

Herbst 2016: 5. Kampagne UFG FAU, u.a. Kastell von Weltenburg

Frühjahr 2017: 6. Kampagne UFG FAU, u.a. vicus von Regensburg-Großprüfening

Frühjahr 2018: 7. Kampagne UFG FAU, Schwerpunkt auf Limeslinie, u.a. bei Dorsbrunn

Studierende finden Römertürme – Geomagnetikkampagne März 2018 am Raetischen Limes in Bayern

Das vegetationslose Frühjahr ist die klassische Zeit für Prospektionen, und so folgte schon kurz nach Rückkehr des Osteuropa-Teams die nächste Feldmaßnahme des Erlanger UFG-Institutes: Das seit 2013 regelmäßig jedes Semester stattfindende, zweiwöchige Feldpraktikum zur grundlegenden Ausbildung in Vermessungstechnik und Nutzung des Gradiometers stand an.

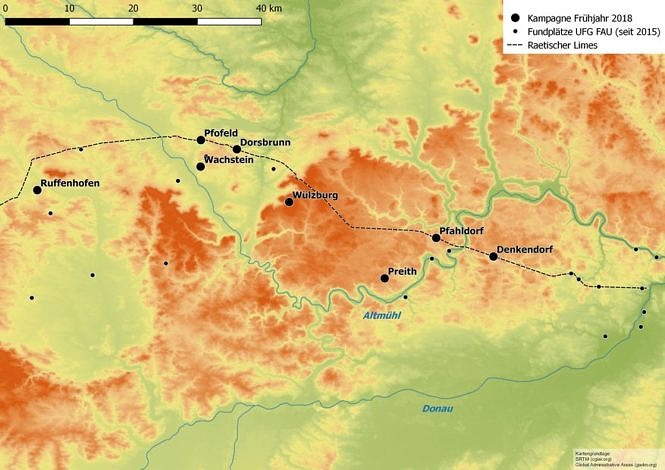

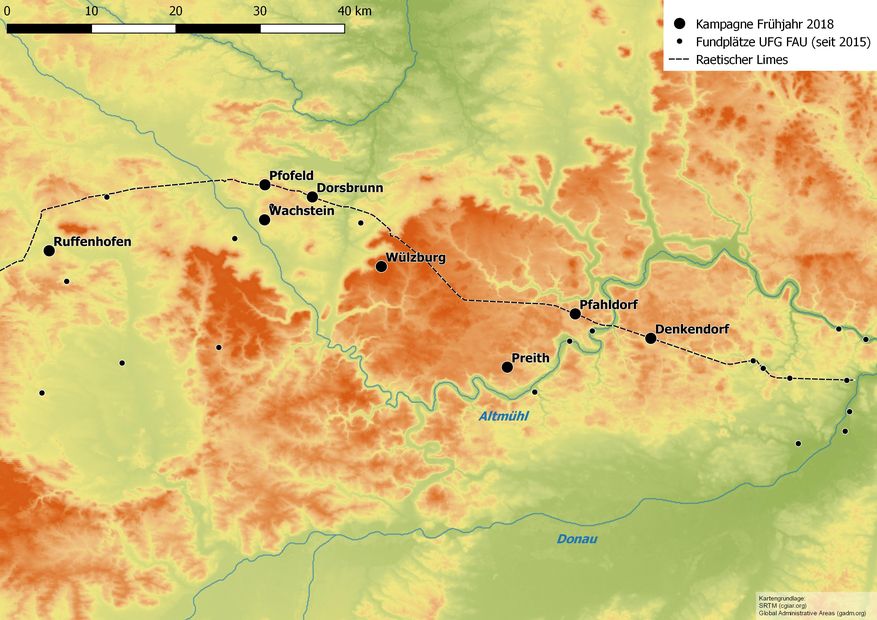

Unter der Betreuung von von Dr. C. Mischka und S. Kadler prospektierte dabei ein Team aus fünf Studierenden insgesamt neun römische Fundstellen entlang der Linie des raetischen Lim

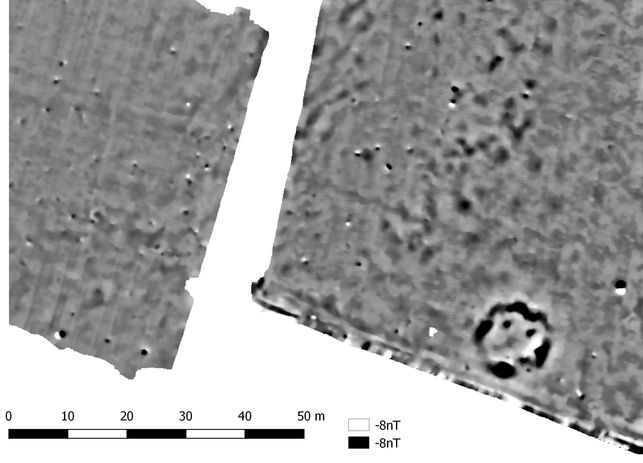

es zwischen Denkendorf im Osten und Ruffenhofen im Westen mit dem Gradiometer. Die Arbeiten am UNESCO-Weltkulturerbe erfolgten in Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Dieses Mal galt es, vermutete Wachturmstandorte, die Limeslinie selbst sowie Römerstraßen zu verifizieren und die Lageinformationen zu präzisieren.

Das Praktikum stellte die Teilnehmer, für die es teilweise der erste Feldeinsatz war, vor einige Herausforderungen. So zwang schon direkt zu Beginn der erneute Wintereinbruch die Mannschaft zur Arbeit bei Schneesturm und im Tiefschnee. Und auch nach Einsetzen des Tauwetters erforderten die Flächen das volle Spektrum körperlichen Einsatzes, vom ständigen Säubern verschlammter Räder bis hin zum Trageeinsatz des Gradiometers über grob gepflügte Felder. Immerhin boten die zahlreichen Wechsel der Fundplätze die Möglichkeit zur intensiven Auseinandersetzung mit den technischen Geräten. Teilweise drei Mal pro Tag musste das Gradiometer in unterschiedlichen Konfigurationen zusammen- und wieder auseinandergebaut, sowie die lokale DGPS-Basis aufgestellt und anschließend per SAPOS zentimetergenau eingemessen werden. Also Gelegenheit für alle Studierenden, hier eine gewisse Routine zu bekommen. Zusätzlich zum Magnetikeinsatz wurden die Teilnehmer des Praktikums zudem in die Benutzung eines Tachymeters eingeführt – hier galt es hauptsächlich, eigene lokale Koordinatensysteme zu errichten und anschließend Messflächen auszustecken.

Der Lohn der nicht unerheblichen Mühen bestand für die Studierenden nicht nur im Erfahrungsgewinn, sondern auch in dem Gefühl, durch eigene Arbeit tatsächlich neue Forschungsergebnisse zu produzieren. So wurden beispielsweise drei bisher nur vermutete Wachtürme lokalisiert und auch die Limeslinie als Graben- und Mauerbefund dingfest gemacht. Es zeigt sich so wieder einmal der Wert solcher Kombinationen von Lehrmaßnahme und Denkmalpflege, deren Fortsetzung auch für die Zukunft angestrebt wird, um am Erlanger UFG-Institut auch weiterhin eine der heutigen Zeit angemessenen praktische Ausbildung anbieten zu können.