Diachrone Landschaftsarchäologie in Hunsrück und Eifel

Eisenzeit und Römer in den rheinischen Mittelgebirgen

Prof. Dr. Doris Mischka, Dr. Carsten Mischka, Dr. Dr. Axel von Berg und Dr. Peter Henrich

Seit 15.12.2014 – 30.09.2016, in Kooperation zwischen dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU und der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Koblenz

Forschung, Lehre und Denkmalpflege

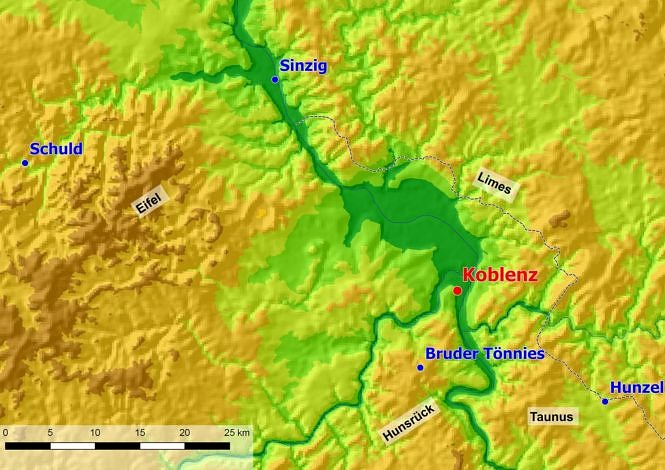

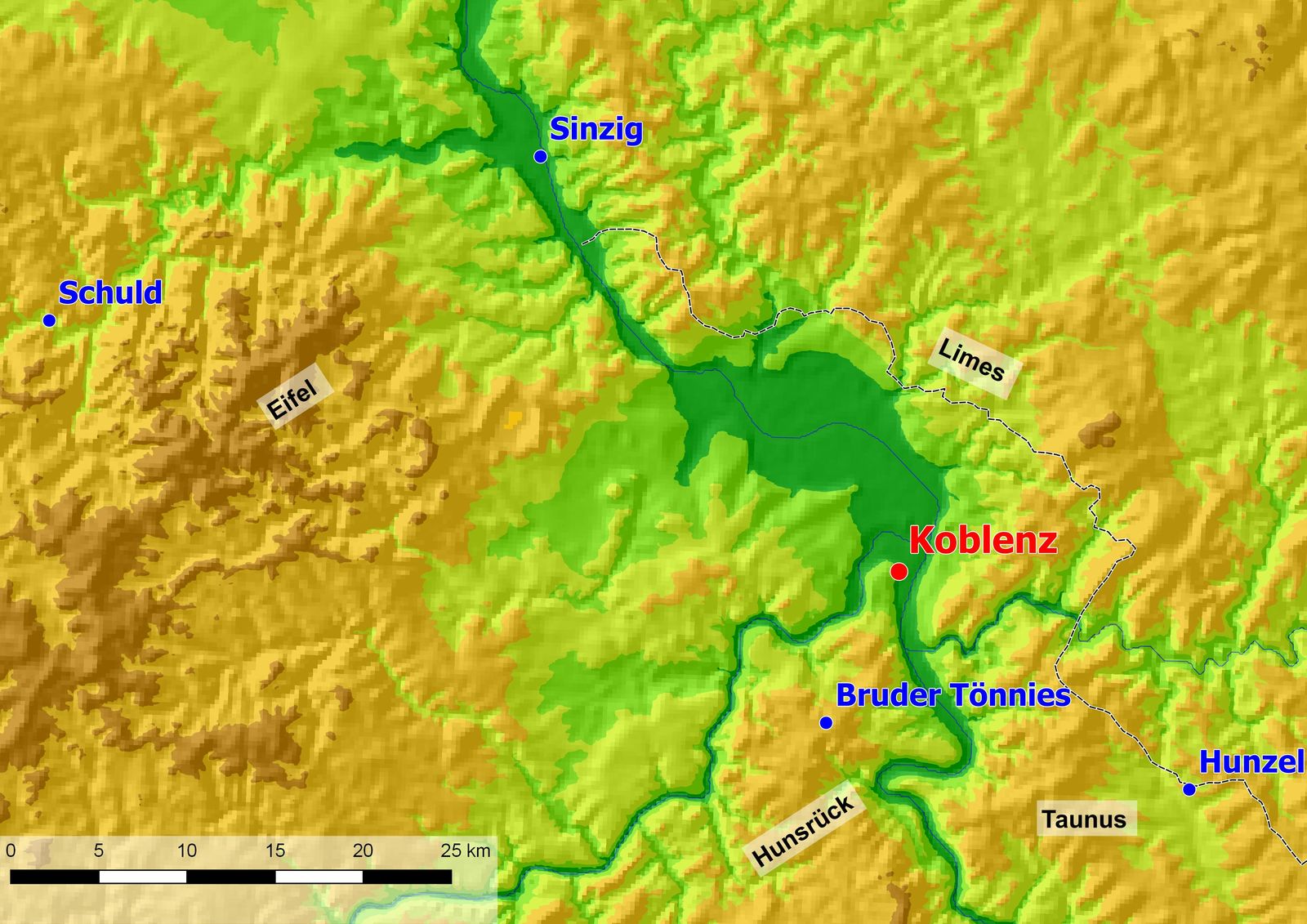

Im Rahmen des Projektes „Diachrone Landschaftsarchäologie in Hunsrück und Eifel“ führt das Institut für Ur- und Frühgeschichte seit dem Frühjahr 2015 geomagnetische Prospektionen und Drohnenbefliegungen in Eifel, Hunsrück, Westerwald und Taunus durch. Diese Maßnahmen sind Teil einer Kooperation zwischen dem Institut und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Koblenz. Neben den Aspekten Forschung und Denkmalpflege dienen die Feldarbeiten auch und vor allem der grundlegenden Ausbildung der Studierenden an den in der heutigen Feldarchäologie unverzichtbaren technischen Geräten und stellen somit einen integralen Bestandteil der Lehre dar.

Villa, Gräberfeld, Gefangenenlager – Vom Sammelfund zum Siedlungsplan

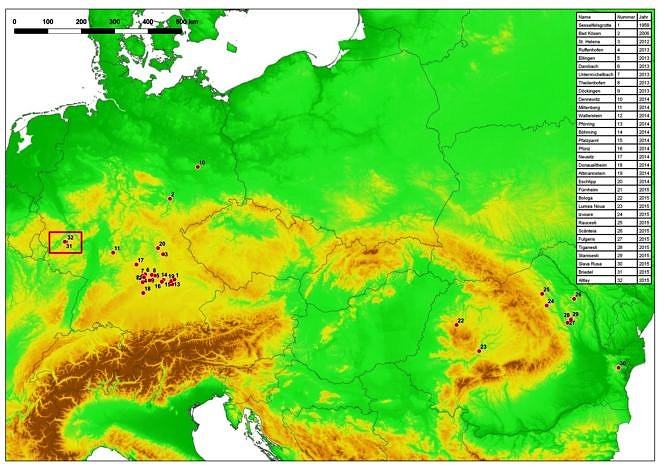

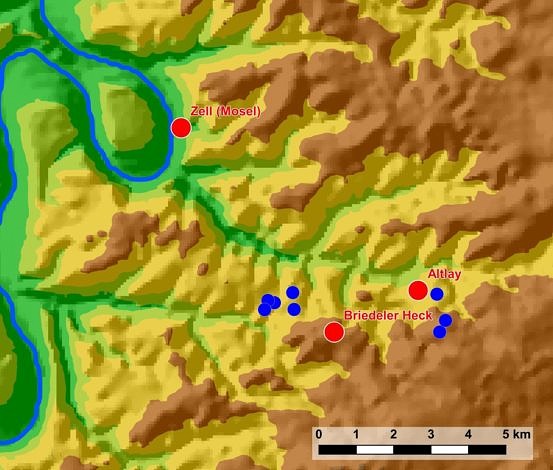

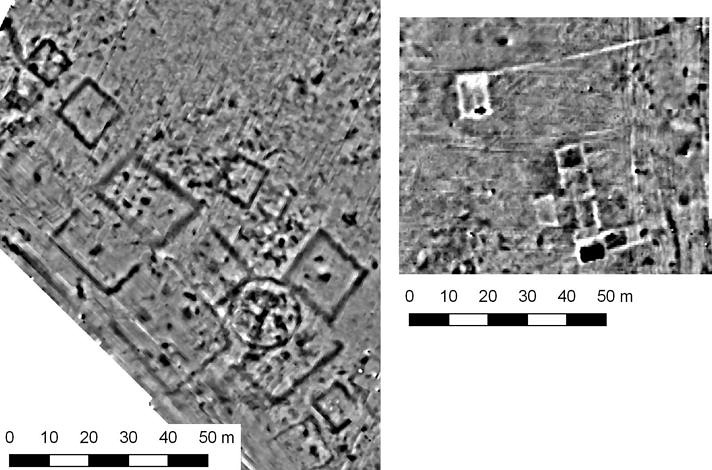

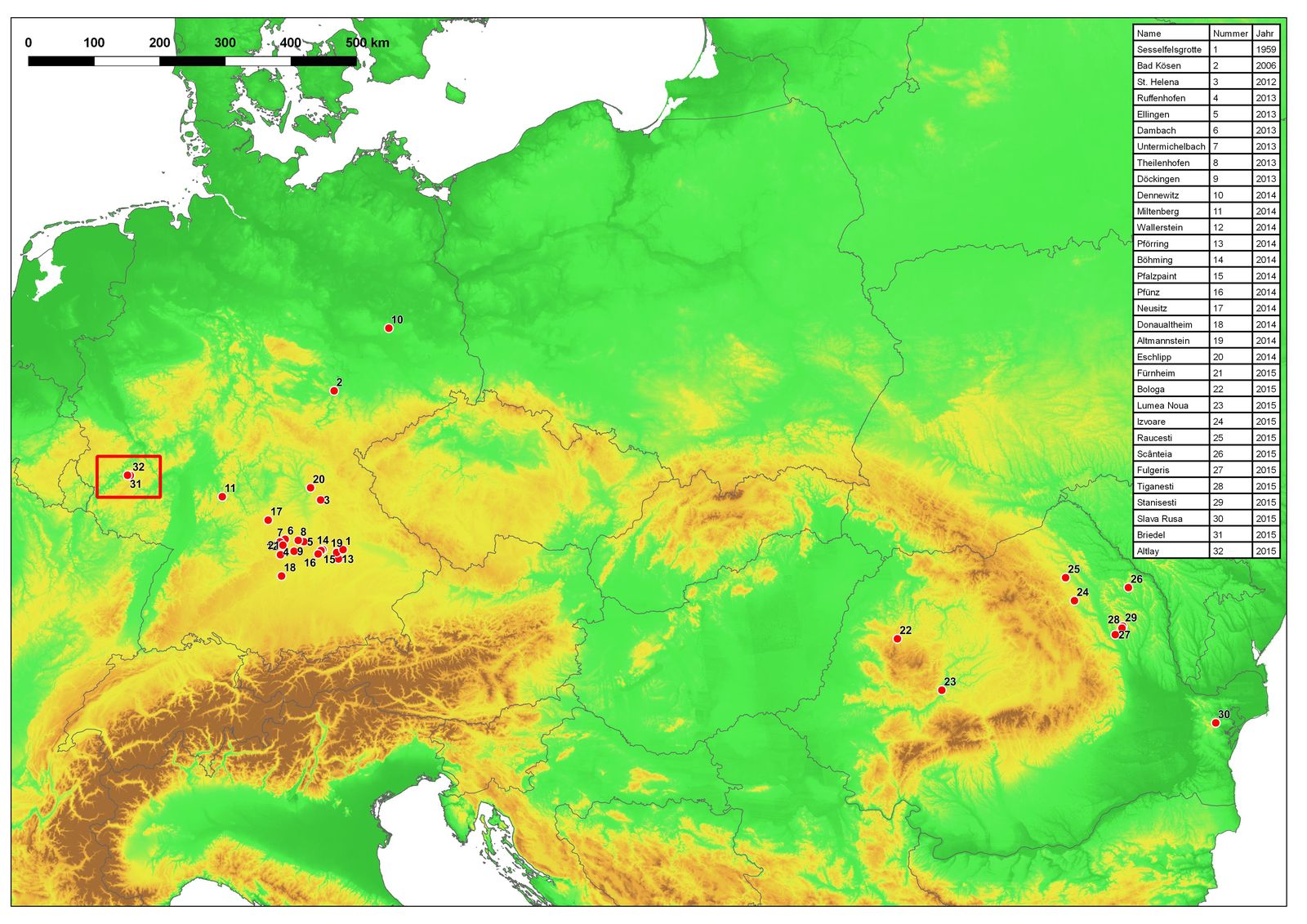

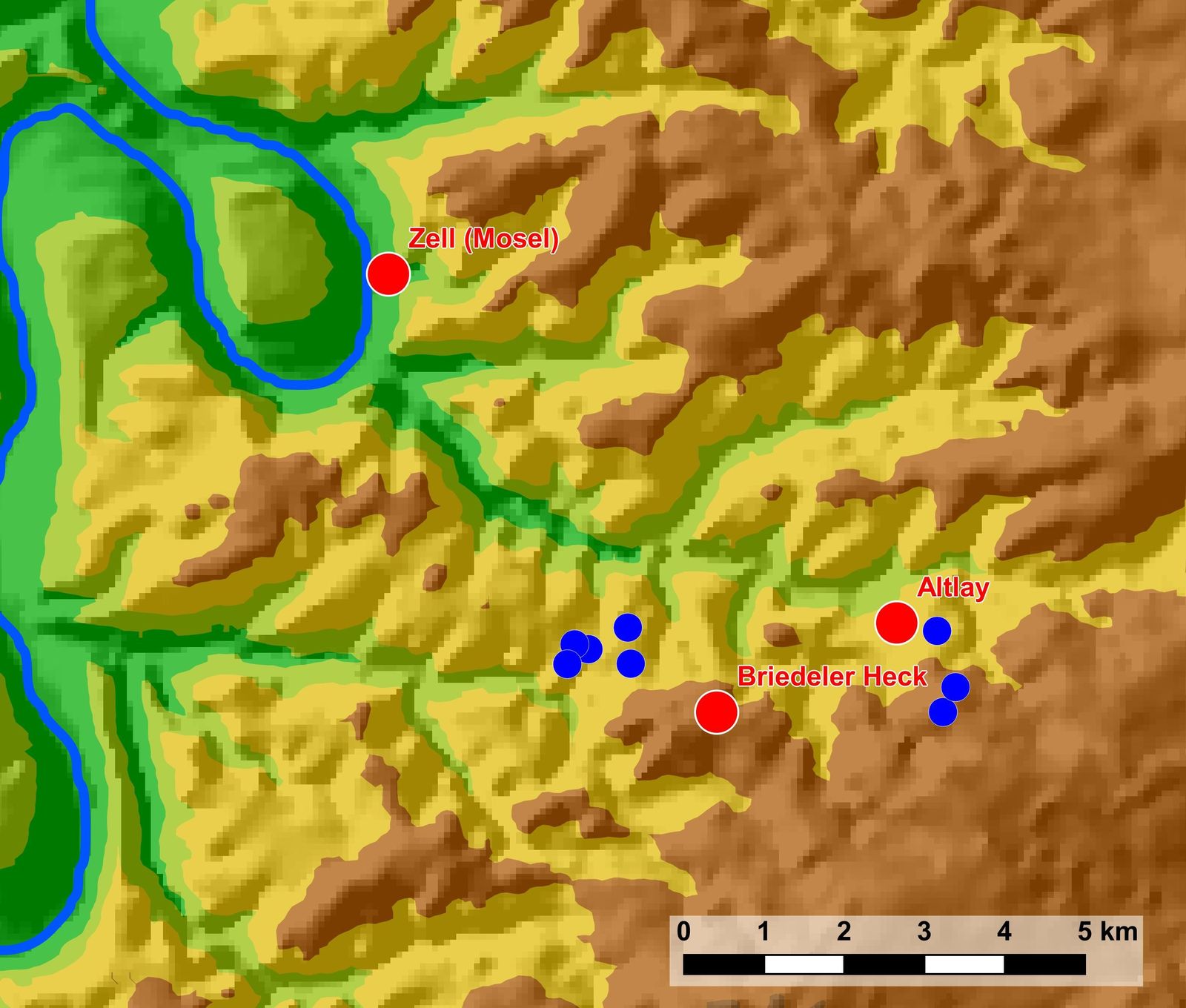

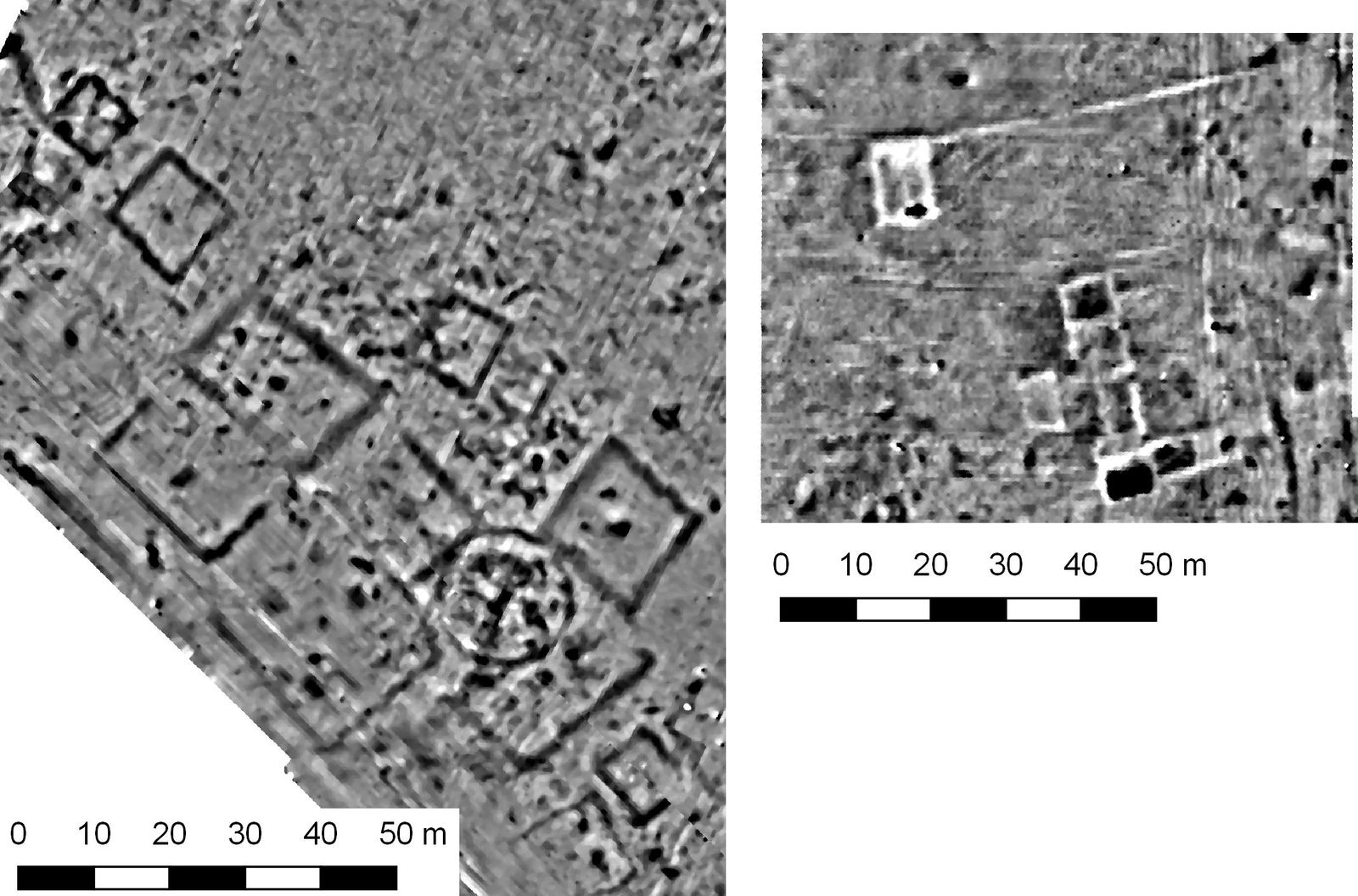

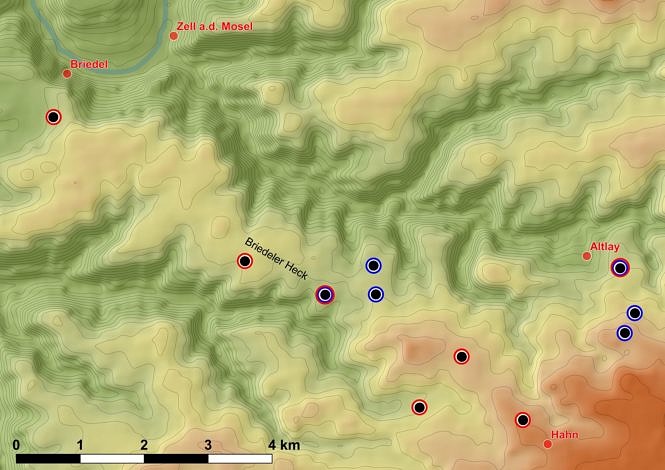

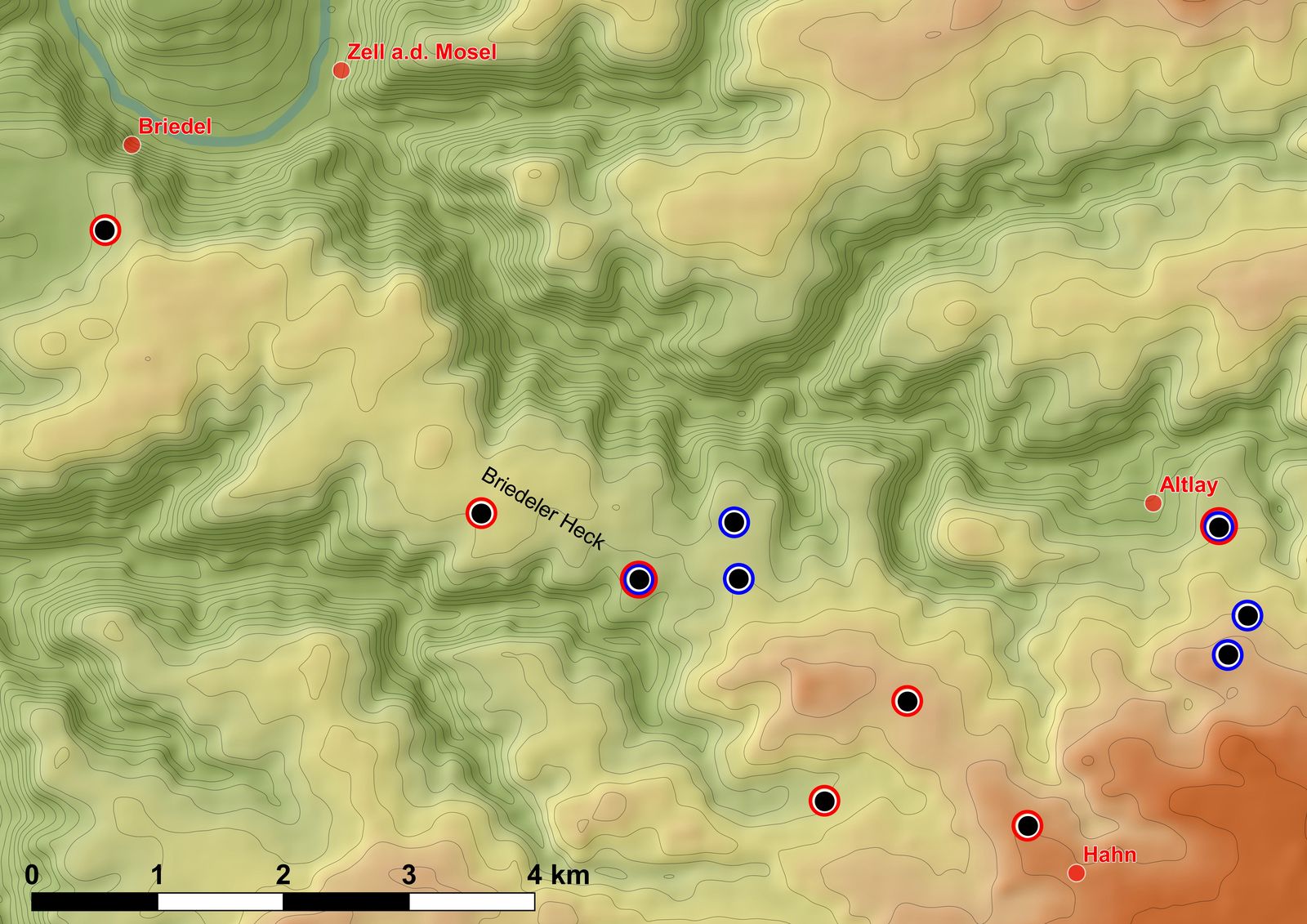

Schwerpunkt des durch die Rheinland-Pfälzer Landesarchäologie finanzierten Projektes ist der Höhenzug des „Briedeler Hecks“, bei Altlay (LDKR. Cochem-Zell) an der Mosel. Dort wurden an bislang elf Fundplätzen römische Villenanlagen sowie Bestattungsplätze der eisenzeitlichen Hunsrück-Eifel-Kultur und der römischen Epoche, sogenannte Grabgartenfelder, prospektiert. Die Möglichkeit derartige Fundplätze erstmals großflächig und vollständig zu untersuchen, führte zu einem teilweise erheblichen Informationszuwachs in einer Region, aus der bislang zumeist nur Sammelfunde bekannt waren. Beispielsweise war die Aneinanderreihung mehrerer Grabgärten zu baulich geschlossenen Anlagen in dieser Region bislang unbekannt. Ebenfalls unerwartet war die Erkenntnis, dass es sich bei der römischen Villa von Altlay um eine Anlage im sogenannten Längsaxialschema handelt. Derartige Villenanlagen können als Indikator einer Kontinuität von zentralen Hofanlagen der ehemals keltischen Oberschicht bis hinein in die römische Zeit interpretiert werden.

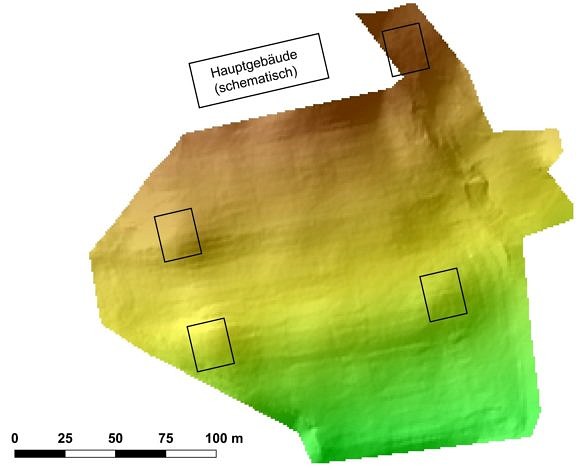

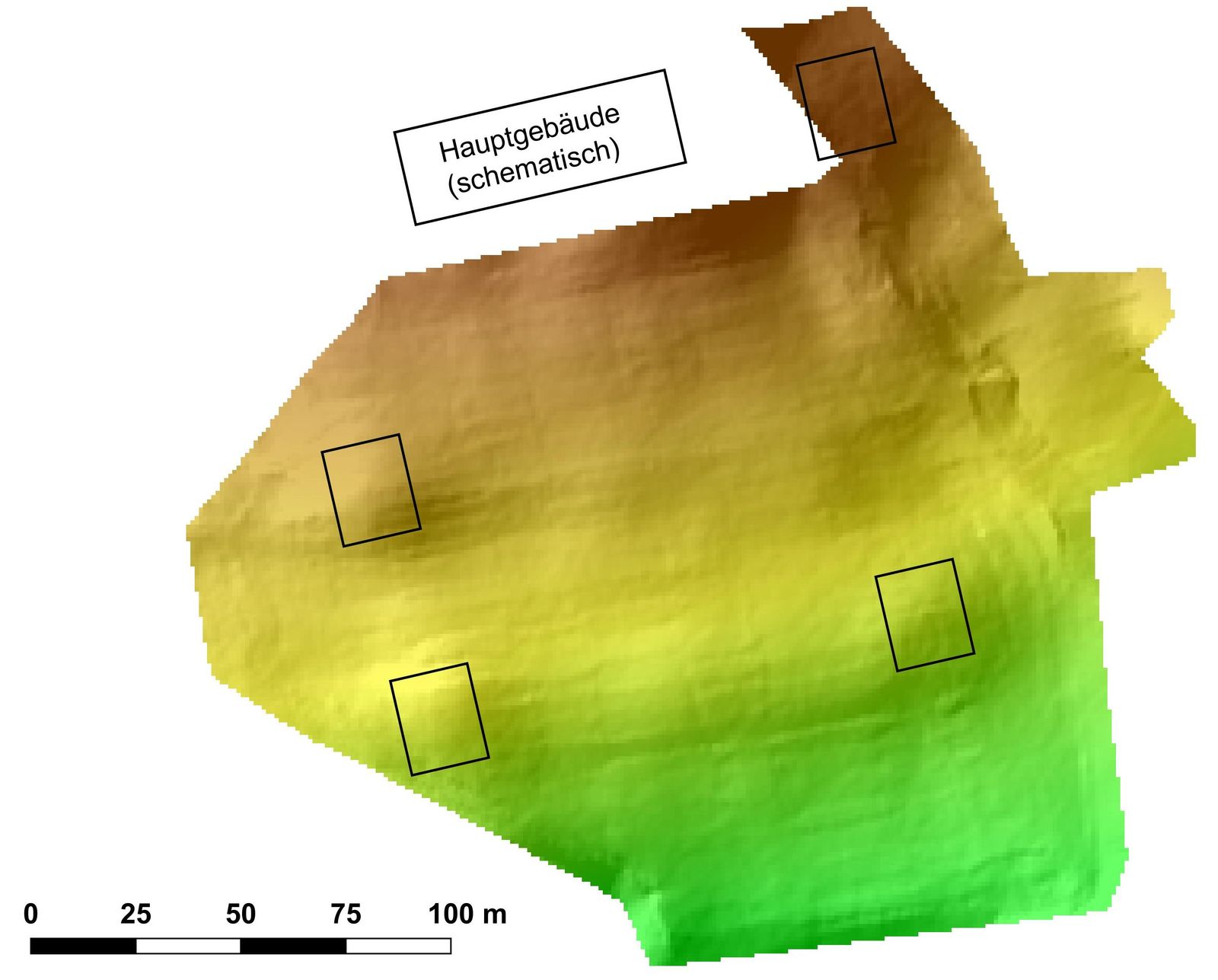

Außerhalb des Hunsrücks wurde mit der Villa von Schuld ein weiterer Fundplatz der römischen ländlichen Besiedlung begangen. Nicht nur geomagnetisch, sondern auch in dem von den Studierenden erstellten digitalen Geländemodell sind dort noch deutlich die Nebengebäude des römischen Gutshofes zu erkennen.

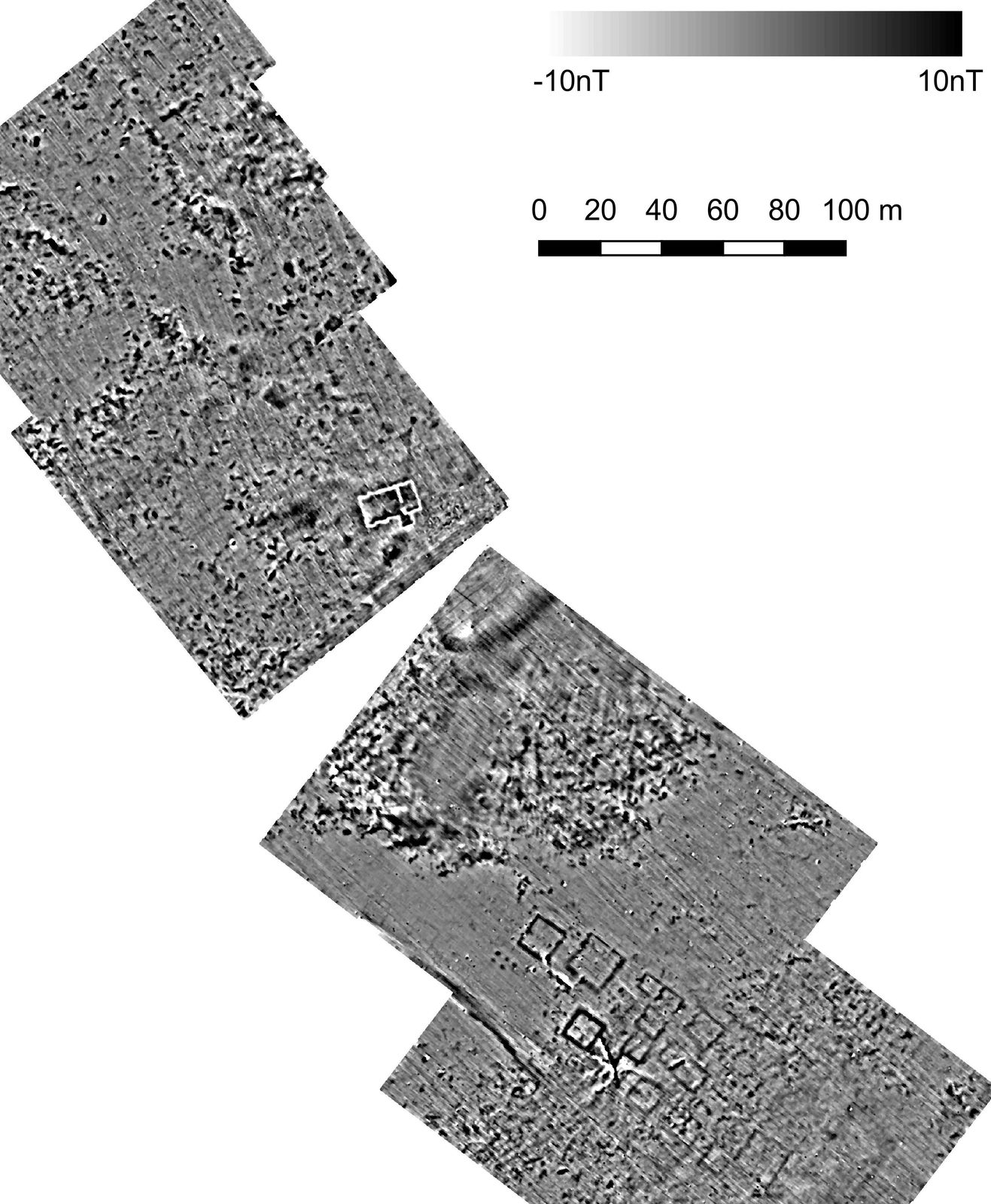

In dem Bereich des Handwerkes fällt hingegen die römische Töpferei von Sinzig. Hier konnten entlang des Rheins die Überreste der bekannten Terra Sigillata Werkstatt lokalisiert werden. Zudem fanden sich die Überreste eines Kriegsgefangenenlagers vom Ende des zweiten Weltkrieges als eindrückliches Zeugnis jüngster Geschichte.

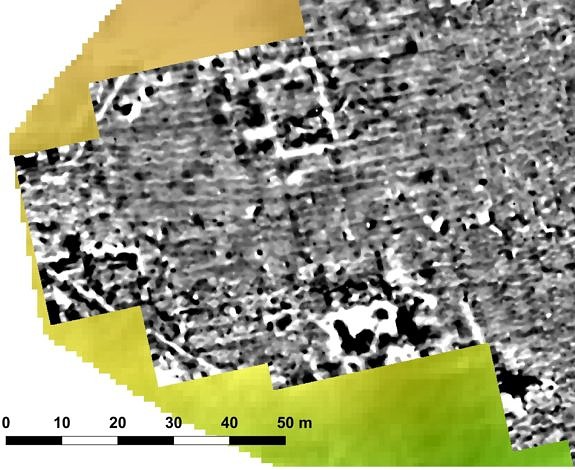

Im Zusammenhang mit der Einrichtung der römischen Provinz Obergermanien sowie deren Grenzsicherung stehen die Fundplätze von Hunzel im Taunus sowie Bad Ems im Westerwald. In Hunzel konnte unerwartet neben dem bereits von der Reichslimeskommission zu Beginn des 20. Jh. untersuchten Kastell ein zusätzliches Römerlager entdeckt werden. Neben den Kastellen Hunzel und Marienfels ist dieses neu entdeckte Kleinkastell die dritte Befestigung an diesem Limeswegpunkt, so dass die bisherigen Überlegungen zum zeitlichen Ablauf der Militäranlagen an diesem Abschnitt der Grenze neu überdacht werden müssen. Ebenfalls einen Neufund stellt das erst 2016 durch ehrenamtliche Mitarbeiter der Denkmalpflege identifizierte und noch im Herbst von einem Team des UFG-Institutes beinahe vollständig prospektierte Römerlager in Bad Ems dar. Dessen Aufbau ist ein Hybrid aus dem typischen Spielkartenschema der Limeskastelle und dem Relief angepassten Schema früherer römischer Lager. Abseits der Limeslinie stellt diese Anlage unter Umständen einen Beleg für frühere Militäraktionen entlang der Lahn dar, gesicherte Informationen über Funktion und Datierung liegen allerdings noch nicht vor.

Bisherige Aktivitäten:

Frühjahr 2015: Kampagne Altlay/Briedler Heck

Herbst 2015: Kampagne Briedeler Heck/Hahn

Frühjahr 2016: Kampagne Bruder Tönnies/Hunzel/Sinzig/Schuld

Herbst 2016: Kampagne Bad Ems

Geplant: Fortführung der Messungen in Hunzel und Sinzig

Kampagne Frühjahr 2015

Vom 29.03.-11.04.2015 fand die erste Feldmaßnahme im Hunsrück in der Nähe von Zell an der Mosel statt. Um die Ortschaften Altlay und Briedeler Heck (LKR. Cochem-Zell) konnten dabei trotz der bereits weit fortgeschrittenen Bestellung der Felder insgesamt acht verschiedene zumeist römische, aber auch frühmittelalterliche Fundstellen prospektiert werden. Dabei bekamen nicht nur die Studenten eine intensive Einführung in die Durchführung von Gradiometerprospektionen sowie die dafür notwendigen technischen Geräte. Die Maßnahme zeigte mit einigen überraschend klaren Befunden auch das archäologische Potential der Region. Für den Herbst ist eine Fortführung der Maßnahmen, dann auch unter Einbeziehung der ur- und frühgeschichtlichen Fundstellen geplant, die sich in diesem Frühjahr aufgrund eingesähter Felder nicht zu begehen waren.

Kampagne Herbst 2015

Vom 28.09.-10.10.2015 fand die Herbstkampagne des regelmäßig stattfindenden Praktikums zur Einführung in die Geomagnetik und Vermessung im Hunsrück statt. Dabei wurde das in Kooperation mit der Landesarchäologie Koblenz durchgeführte Projekt zur Landnutzung in diesem Raum weitergeführt.

Auf dem Höhenzug des Briedeler Hecks, in der Nähe des Flughafens Frankfurt-Hahn wurden diesmal sieben verschiedene Fundplätze untersucht. Dabei konnten die Studenten in die Benutzung des Vier-Sonden-Gradiometers sowie eines Tachymeters und des DGPS-Systems des Institutes eingewiesen werden. Erstmals kam zudem das institutseigne UAV bei einer Prospektion zum Einsatz.

Neben der Ausbildung wurden aber auch neue Forschungserkenntnisse gewonnen. So konnte beispielsweise durch den Fund von Nebengebäuden und Hofumgrenzungsmauer nachgewiesen werden, dass es sich bei einer bereits in der Frühjahrskampagne teilweise erfassten römischen Villa bei Altlay um eine Axialhofanlage handelt. Darüber hinaus wurden zwei neue Grabgartengruppen (2. Jh. v. – 2. Jh. n.Chr.) erfasst. Insgesamt zeigten sich wieder einmal die hervorragenden Möglichkeiten, die sich in der Kombination von Forschung, Lehre und Denkmalpflege ergeben können; für das Frühjahr 2016 ist die Fortsetzung der Maßnahmen geplant.

Kampagne Frühjahr 2016

Die Geomagnetik-Ausbildungskampagne führte das Team neben dem bisherigen Schwerpunkt im Hunsrück dieses Mal auch in das Rheintal, die Eifel und den Taunus. Die immer problematischer werdende Zugäglichkeit vieler landwirtschaftlicher Flächen im Zuge des Energiewandels machte eine derartige Ausdehnung des Arbeitsgebietes notwendig.

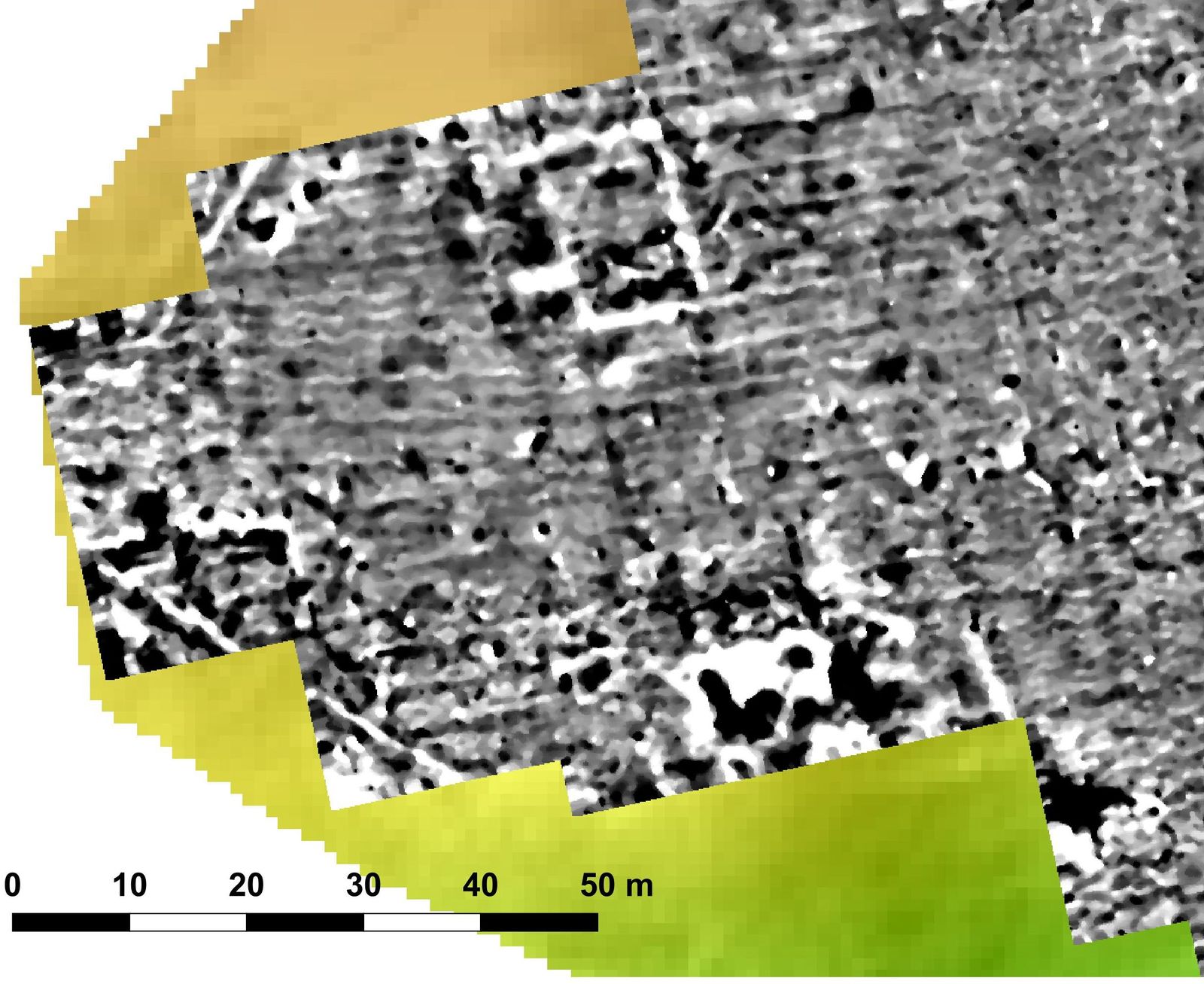

Dieses Frühjahr stand neben der teilweise durch starken Schneefall erschwerten Erforschung des eisenzeitlichen Grabhügelfeldes um den „Bruder Tönnies-Hügel“ im Hunsrück vor allem die bekannte römische terra sigillata– und Ziegelbrennereien in Sinzig am Rhein im Fokus unserer Arbeit . Dort konnten zahlreiche mutmaßliche Brennofenbefunde lokalisiert werden. Vielleicht noch wichtige und eindrucksvoller waren aber die Überreste eines Kriegsgefangenenlagers auf dem selben Feld. Hunderte von Grubenbefunden, sowie Überreste der Lagerumzäunung zeugen von dem sog. „Rheinwiesenlager“, einem provisorischen alliierten Lager für deutsche Kriegsgefangene aus dem Frühjahr 1945. Obwohl erst vor 71 Jahren angelegt, ist der Quellenstand für diese Fundplatzgattung kaum besser als für römische Töpfereien, und aufgrund fehlender Aufzeichnungen ist auch für diese vergleichsweise jungen Befunde die Archäologie die einzige Möglichkeit, verlässliche Informationen zu gewinnen.

Neben Schwerpunkten erweiterten Untersuchungen in der pars rustica der römischen villa rustica in Schuld im Ahrtahl sowie des Numeruskastells mit vicus in Hunzelm im Taunus den Einblick der Studierenden in die Vielfalt der möglichen Befunde bei geomagnetischen Prospektionen. Dabei zeigte die grob gepflügte Prospektiosfläche in Schuld den Teilnehmern der Lehrveranstaltung, dass auch unter schlechten Bedingungen wertvolle archäologische Ergebnisse gewonnen werden können: Mauerbefunde und im selbst erzeugten Geländemodell sichtbare Erhebungen zeigen die Lage und Struktur der ehemaligen Gebäude der römischen Villenanlage.

Mit den Untersuchungen in Hunzel wurden schließlich die für das Erlanger Institut mittlerweile schon traditionellen Arbeiten am Obergermanisch-rätischen Limes wieder aufgenommen. Das seit Anfang des 20. Jh. bekanne Numeruskastell konnte erfolgreich dokumentiert werden, zudem fanden sich Spuren der Zivilsiedlung (vicus) sowie weitere mutmaßlich militärischer Installationen, die eine weitere Untersuchung des Platzes in folgenden Kampagnen notwendig machen.