Die bandkeramische Siedlung von Eschlipp

Prof. Dr. Doris Mischka

Seit 2014, Förderung durch Sonderfonds der FAU

Kurzbeschreibung

Abseitige Bandkeramik?

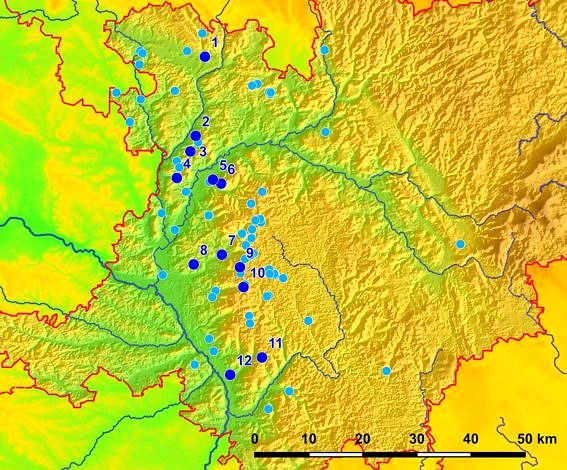

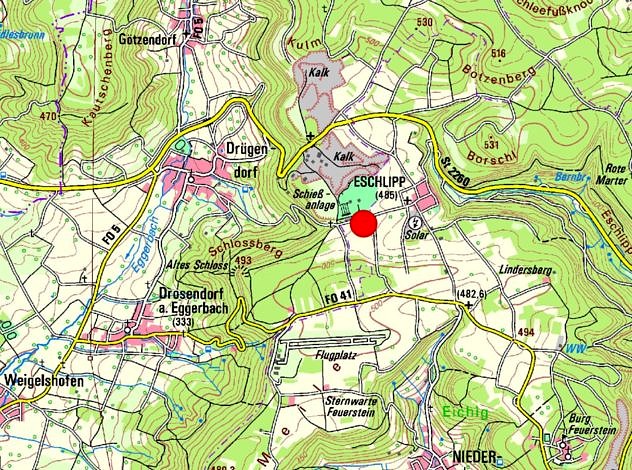

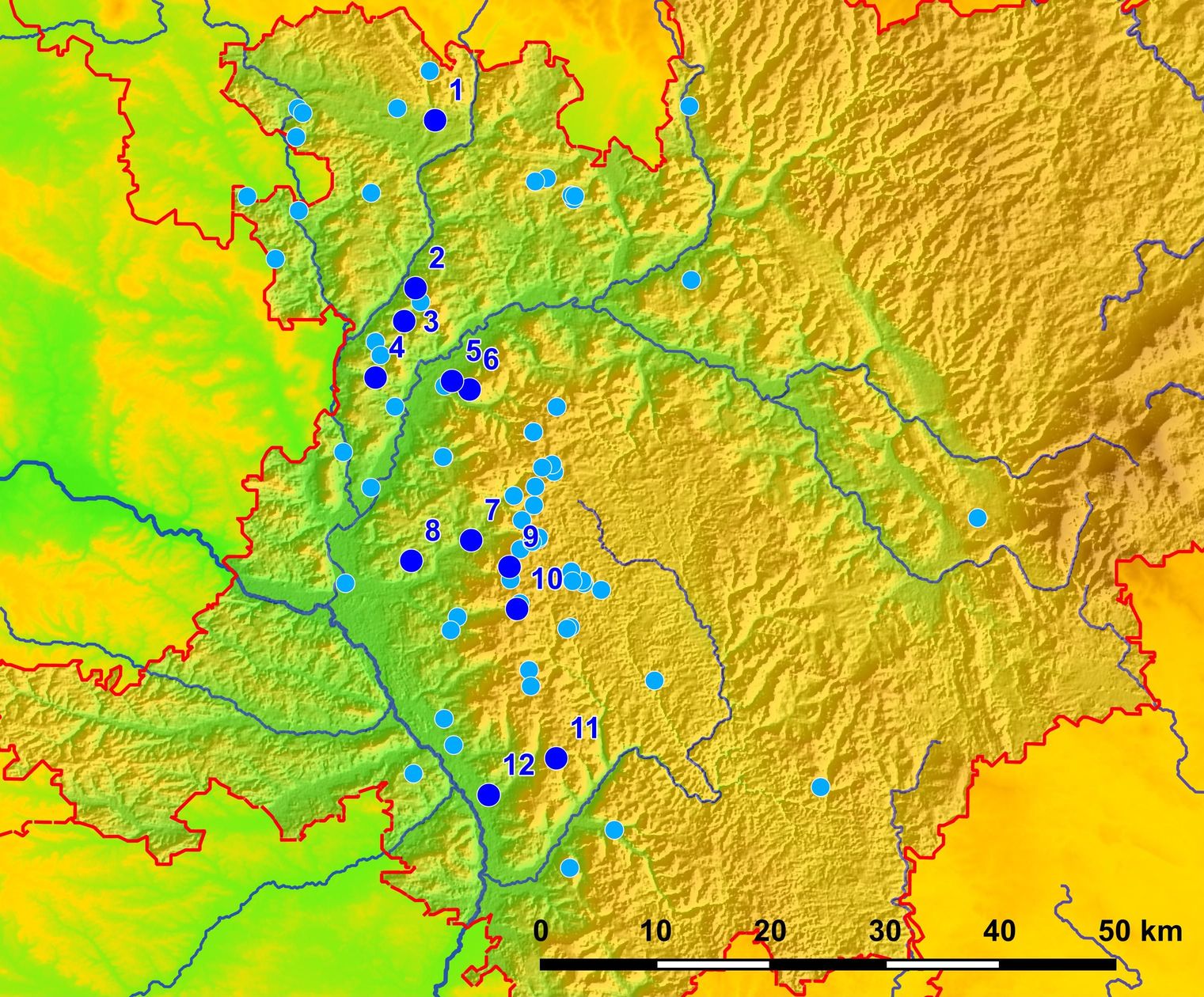

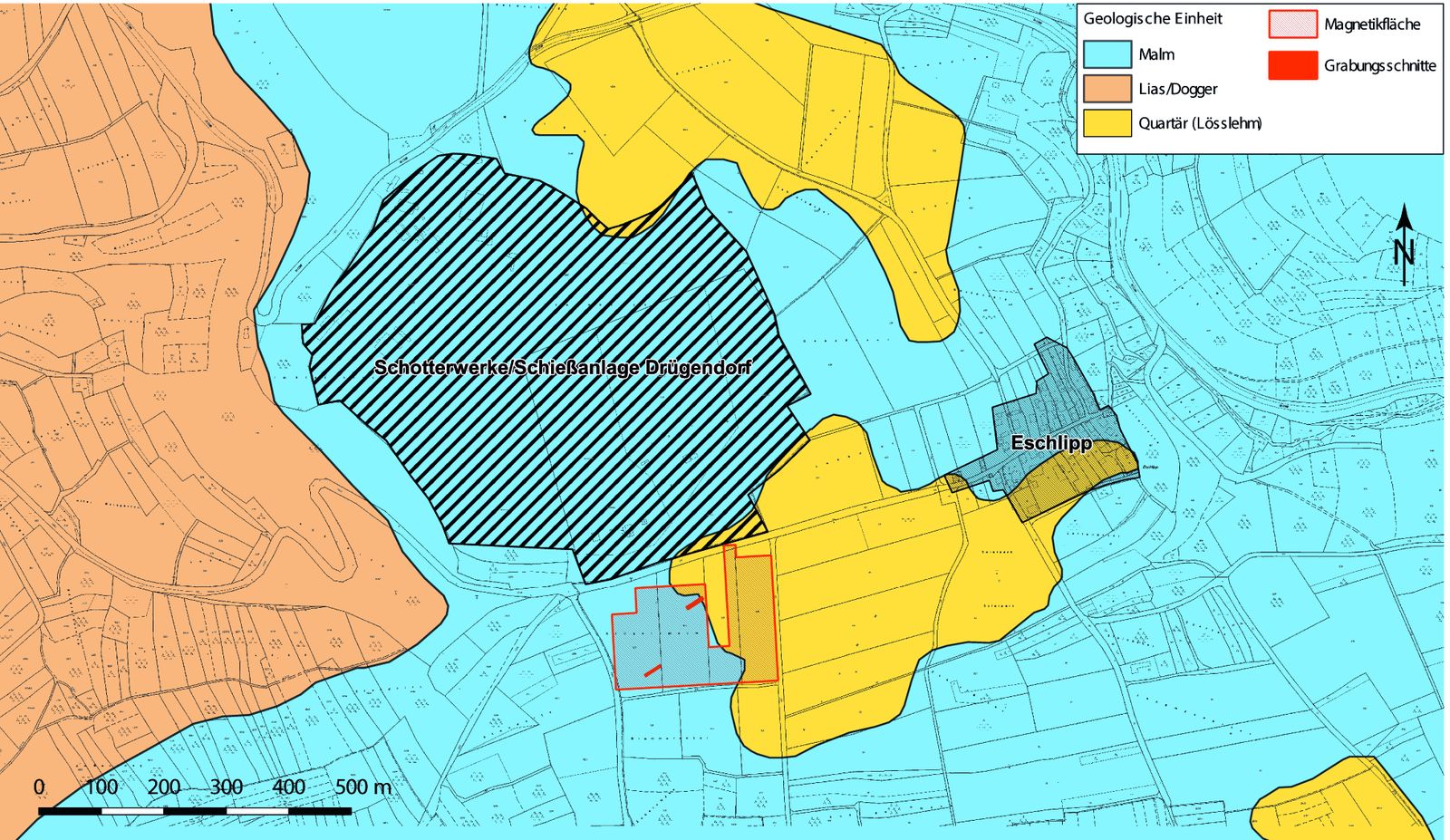

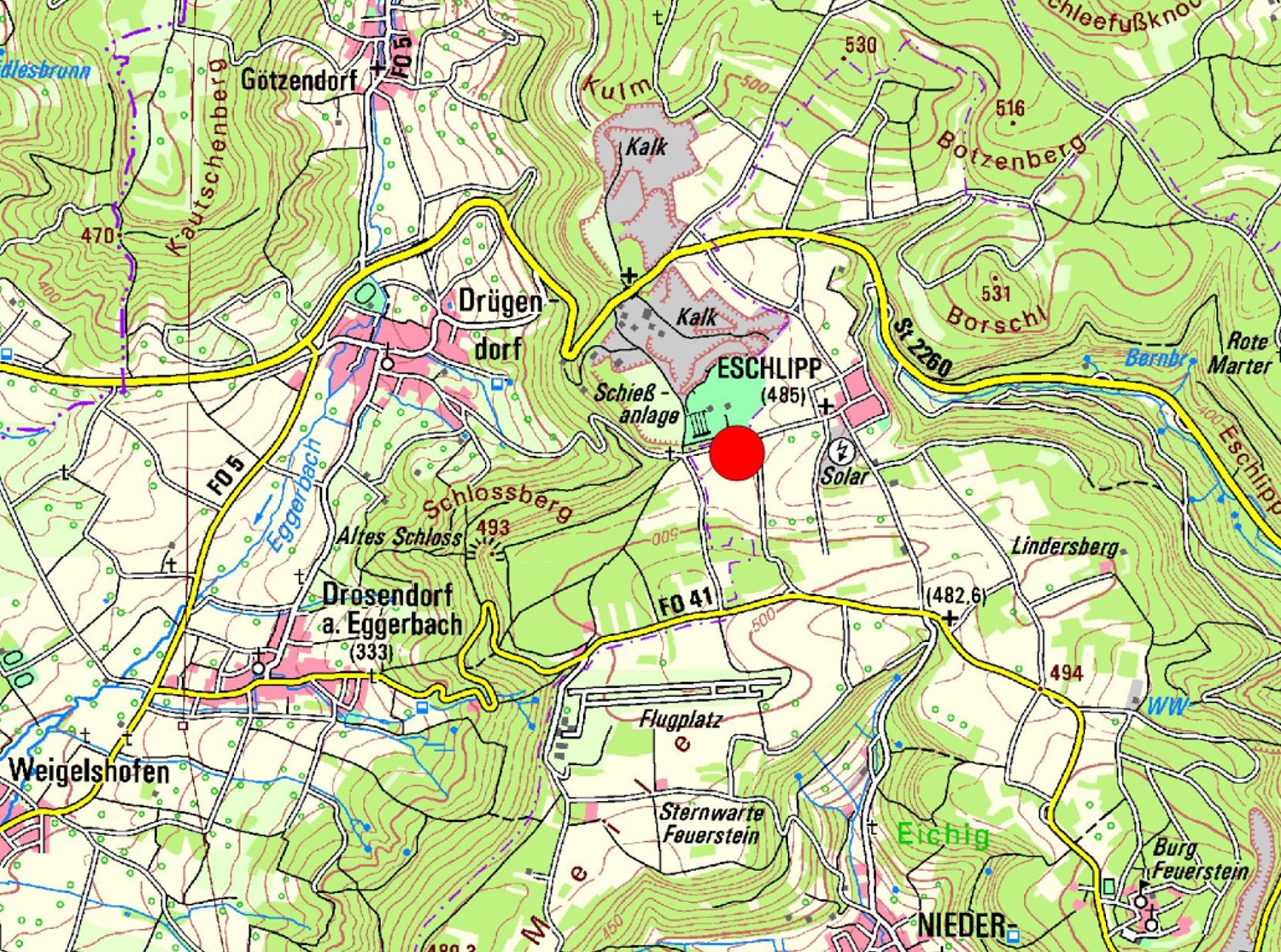

Die Linearbandkeramische Siedlung von Ebermannstadt-Eschlipp liegt am Rand der Fränkischen Schweiz in einem Gebiet, das eigentlich als Siedlungsungünstig für die ersten Bauern in Mitteleuropa gilt. Seit 1978 übergibt der Sammler Jörg Hähnel regelmäßig die von ihm auf dem Platz gesammelten Steinartefakte und Keramikscherben in der Ur- und Frühgeschichtlichen Sammlung der FAU ab. Über die Jahre kamen so einige Tausend Fundstücke zusammen, so dass sich die Frage nach der Größe und vor allem der Funktion dieses abseitig gelegenen Fundplatzes stellte: Ein Platz zur Gewinnung von Hornstein? Eine saisonale Siedlung für Viehhirten? Oder doch ein „ganz normales“ Dorf? Zudem wuchs immer mehr die Befürchtung, der Fundplatz könnte durch fortwährende Landwirtschaftliche Nutzung zerstört werden.

Lehrgrabung zur Fragenklärung

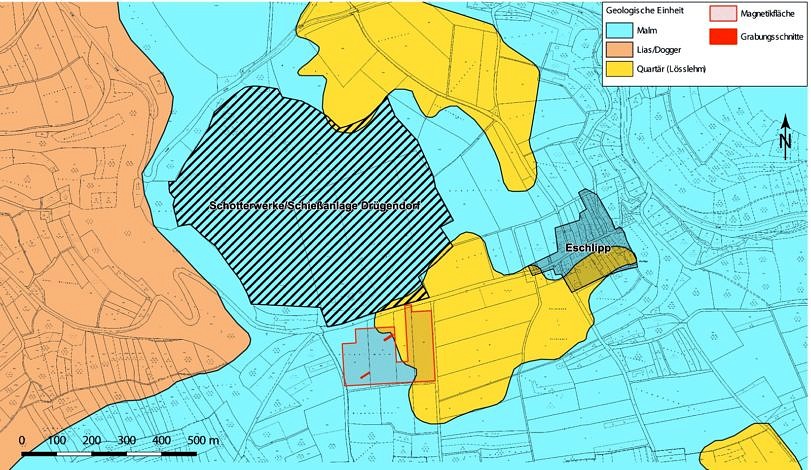

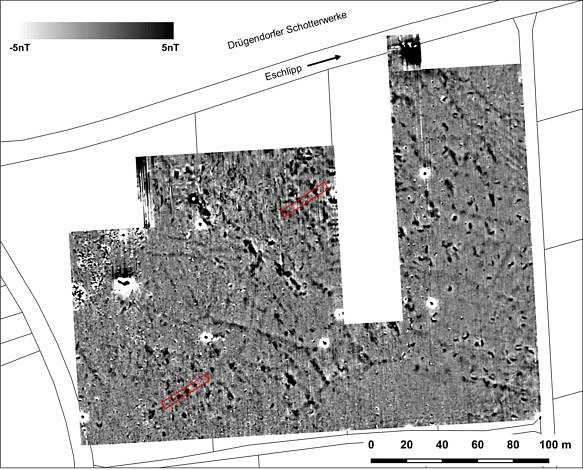

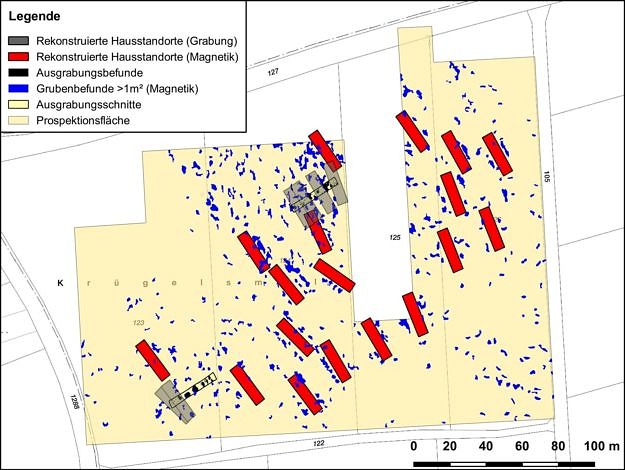

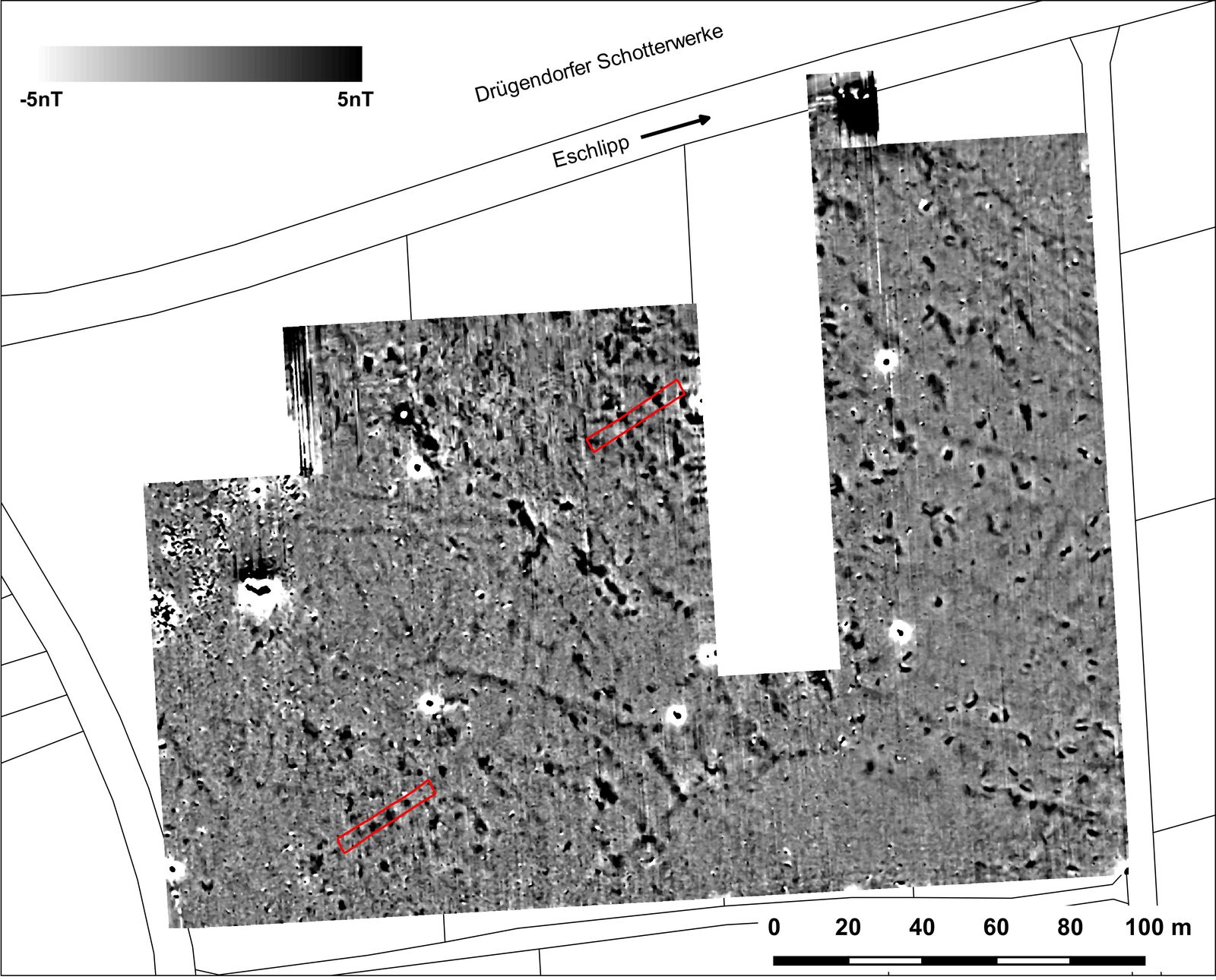

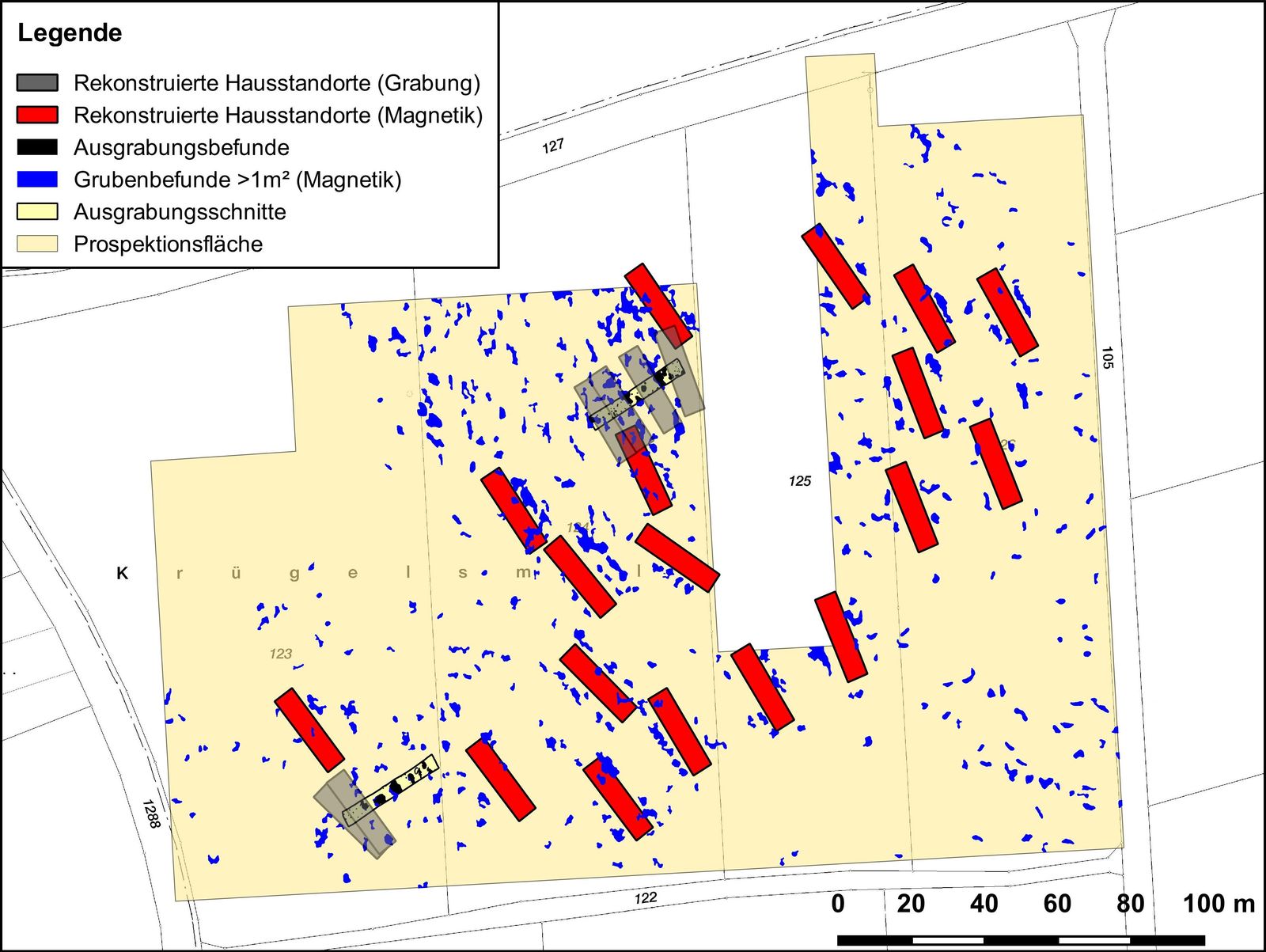

Im Sommer 2014 fand neben einer zweitägigen Gradiometerprospektion eine mehrwöchige Sondagegrabung mit zwei Schnitten von 30 m x 5 m Ausdehnung als Lehrgrabung am Fundplatz statt, um die u.a. Befundlage und Erhaltungssituation sowie die Ausdehnung der Siedlung zu klären. Es stellte sich heraus, dass trotz jahrzehntelanger Überackerung die Gruben und Pfostenlöcher noch zum Teil erhalten waren. Auch Im Newsletter der FAU wurde über die Grabung berichtet.

Insgesamt konnten in den beiden Schnitten sechs, sich teilweise überlagernde Häuser über die zugehörigen Pfostengruben und Längsgrubenreste nachgewiesen werden. Anhand der Geomagnetik lassen sich auf ca. vier Hektar Fläche zudem noch mindestens 18 weitere Hausstandorte lokalisieren, so dass tatsächlich von einem kleinen, aber trotzdem längere Zeit belegten Dorf gesprochen werden kann.

Abschlussarbeiten als Teil aktueller Forschung

Den Ausgrabungsarbeiten folgte die Materialauswertung. Dabei wurden die Analyse der pflanzlichen Makroreste durch Dipl. Biol. B. Zach (Bernbeuren) übernommen. Dr. W. Schirmer übernahm die Ansprache der bodenkundlichen Profile. Die Keramik und Silexartefakte wurden zunächst teilweise in Lehrveranstaltungen durch die Studierenden aufgenommen. Die endgültige Bearbeitung erfolgte dann im Rahmen der Masterarbeit von C. Drummer (Befunde/Keramik) und der Bachelorarbeit von K. Buchholz (Silexmaterial; zum Ergebnisposter).

Durch diese Arbeiten wurde klar, das Eschlipp eine von der späten Flomborn-Periode bis in die Mittlere LBK hinein belegte Siedlung war, in der das volle Spektrum des Ackerbaus durchgeführt wurde. Auch die Silexbearbeitung und -nutzung entsprach dem in einer normalen Siedlung üblichen, eine übermäßige Spezialisierung auf irgendeine Art von Rohmaterialgewinnung konnte nicht nachgewiesen werden.

Mittlerweile steht nur noch die Analyse der ebenfall reichlich gefundenen Mahlsteine und Dechsel aus. Zudem ist eine Weiterführung der Arbeiten, dann aber eingebettet in ein größeres Projekt zur Nutzung der vorgeblichen Ungunstregionen in der Fränkischen Schweiz fest geplant.