Die frühe Eisenzeit in Böhmen und die Fernkontakte

Habilitationsprojekt Dr. Martin Trefný; Mentorin: Prof. Dr. Doris Mischka

Das Projekt befasst sich mit dem Studium interregionaler Kontakte zwischen Böhmen und den angrenzenden Regionen Mitteleuropas und dem Mittelmeerraum am Beispiel von Importfunden, die auf früheisenzeitlichen Fundstellen Böhmens gefunden wurden.

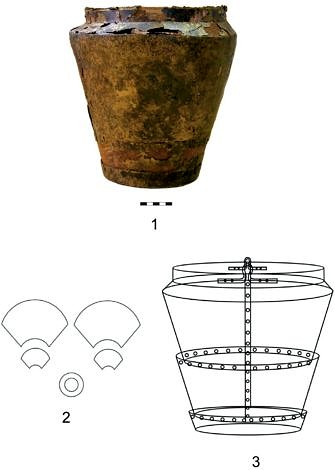

Im ersten Teil werden die wichtigsten Fundgruppen der Importe typologisch und chronologisch vorgestellt. Es handelt sich im Wesentlichen um Bronzegefäße, Fibeln, Schmuck, Waffen, und Werkzeuge, aber auch um die Funde von attischer Keramik und anderen Keramikgefäßen, um Erzeugnisse aus Glas, Knochen und Geweih sowie auch verschiedenen „Ökofakten“ wie z.B. Edelkorralen oder Muscheln aus archäologischem Kontext.

Die Arbeit umfasst selbstverständlich nicht nur direkte Importe, respektive fremde Artefakte sondern auch die Übernahme von Ideen oder lokale Nachahmungen der Erzeugnisse fremder Herkunft. Es zeigt sich nämlich deutlich, dass gerade diesen Imitationen eine ähnlich hohe Bedeutung zukommt wie den eigentlichen Südimporten. Es lässt sich sicher schließen, dass die Hersteller der Nachahmungen die südlichen Originale gekannt haben.

Außer der chronologischen und typologischen Beurteilung befasst sich die Arbeit ausführlich mit den Fundkontexten der Importe und der Interpretation ihrer Funktion in diesen Kontexten. Sie konzentriert sich dazu auch auf die Verbreitung verschiedener Typen von Importen. Insbesondere die Fibeln fungieren hier als Indikator für den Verlauf der Fernverbindungen zwischen den verschiedenen Regionen, so dass auf die prähistorischen Wegeverbinden geschlossen werden kann. Der Ideenaustausch lässt sich nur indirekt nachweisen. Das Vorkommen bestimmter Statuentypen oder von Steinarchitektur, hinter denen die Vermittlung bestimmter gesellschaftlicher Wertesysteme gesehen werden, können hier als Beispiel genannt werden. Zur stilistischen Beurteilung vieler Artefakttypen, respektive in der Beurteilung ihrer Herkunft wird oft die sogenannte stilistische Analyse verwendet. Darüber hinaus können heutzutage zahlreiche naturwissenschaftliche und analytische Methoden herangezogen werden. Dazu zählen metallographische Analysen, Archäobotanik, Pollenanalyse und die Keramikanalyse, die allesamt bereits bei in Böhmen gefundenen Objekte angewandt wurden.