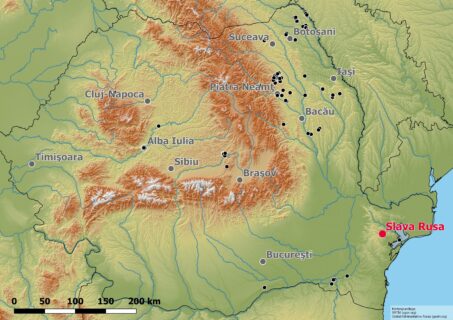

Römische Siedlungen in der Dobrudscha (Rumänien)

Klassische Antike und Byzantinistik in der Dobrudscha

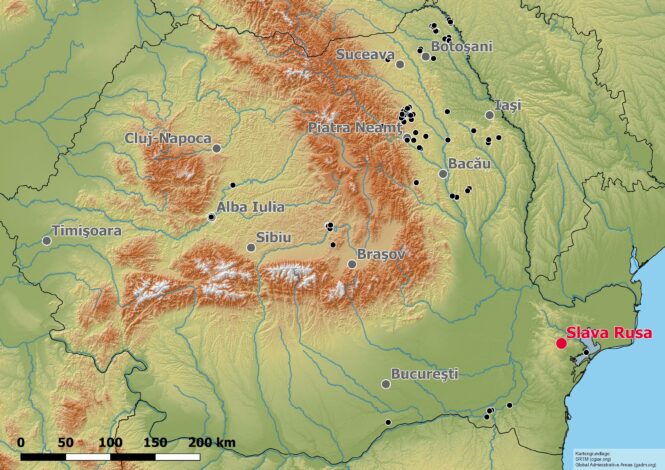

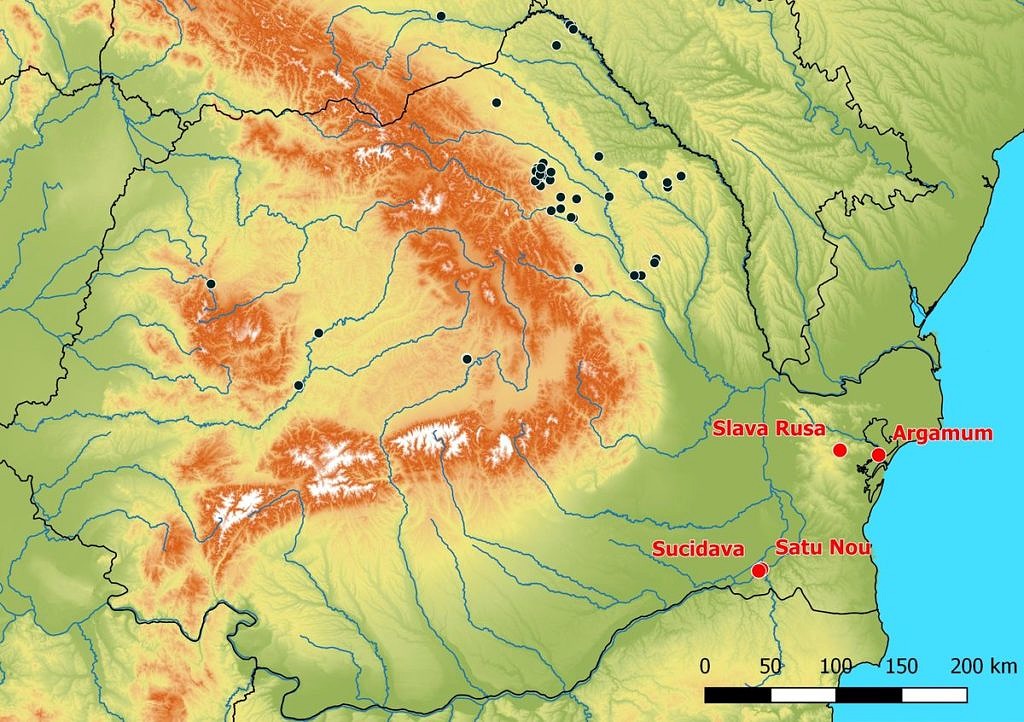

Neben dem Schwerpunkt „Neolithikum und Kupferzeit in der Moldau“ widmet sich die Professur für jüngere Urgeschichte auch der römischen Epoche in Rumänien. Zum einen mit dem Projekt zum Römerkastell und Vicus Razboieni, zum anderen aber auch – wenngleich auch „nur“ als Kooperationspartner im technischen Bereich – den klassischen antiken und spätantiken Städten im Mündungsbereich der Donau und in den Ebenen der Dobrudscha. Über viele Jahrhunderte entwickelten sich hier Siedlungen mit massiven Befestigungen und ausgedehnten Außensiedlungen und Gräberfeldern. Diese Seite gibt einen kurzen Überblick über die bislang erfolgten Arbeiten. Für tiefer gehende Informationen zu den einzelnen Fundplätzen sei auf die Seiten der Projektpartner verwiesen.

Die Kooperationspartner sind dabei das Archäologische Institut der Rumänischen Akademie, Abteilung Iași (Prof. Dr. A. Rubel), sowie das Institut für Vor- und Frühgeschichte der LMU München (Prof. Dr. B. Päffgen).

Frühjahr 2015 – Slava Rusă – Eisiger Wind über der Dobrudscha

Mehr als nur eine Pause vom Neolithikum

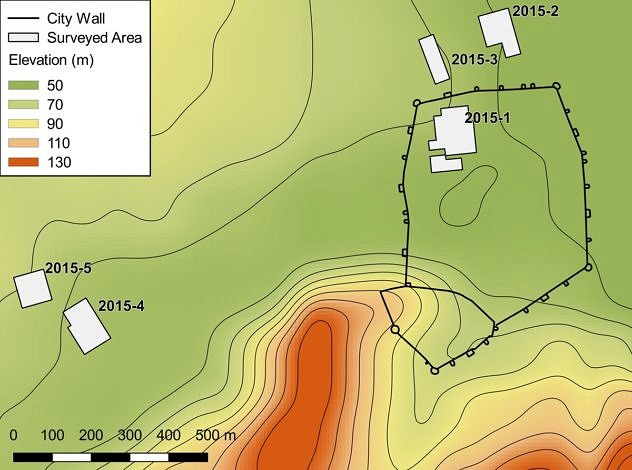

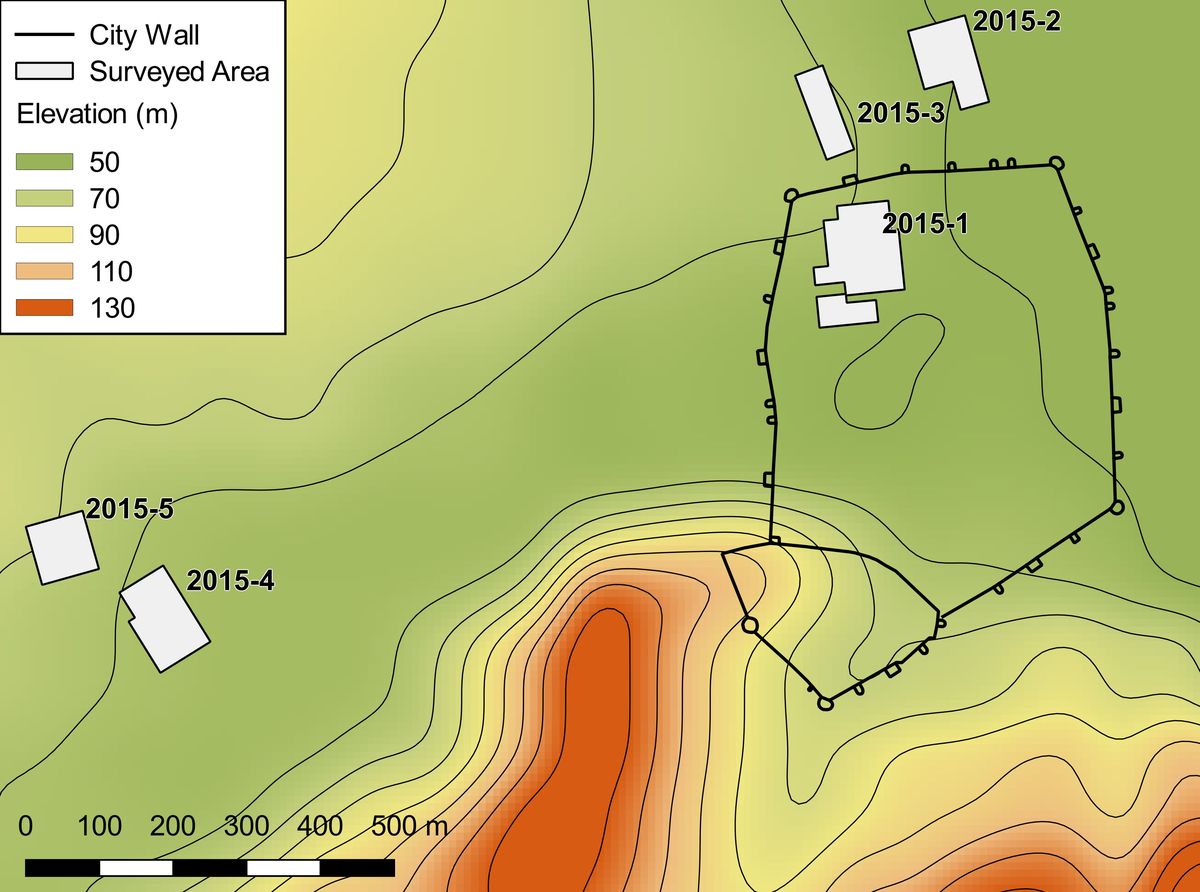

Nach Abschluss der Prospektionen von Cucuteni-Fundplätzen in den Kreisen Iași, Bacău und Neamț ergab sich für das Team, dass eigentlich im Rahmen des Moldau-Projektes unterwegs war die Möglichkeit, auch die römische/byzantinische Stadtanlage von Slava Rusă im Kreis Tulcea zu besuchen. In Kooperation mit Prof. Dr. Alexander Rubel (Archäologisches Institut Iași der rumänischen Akademie) und Dr. Michaela Iacob (ICEM Tulcea, Muzeul de Istorie si Arheologie) sollten an diesem Fundplatz Gradiometerprospektionen innerhalb und außerhalb des heute immer noch imposant hoch erhaltenen Mauerrings durchgeführt werden. Bei Slava Rusă handelt es sich um die aus antiken Quellen als Ibida bzw. Libida bezeichnete Stadt. Gegründet um die Zeitenwende erreichte diese eine besondere Blütephase im 4.-6.Jhd. n. Chr., aus der auch die heute noch sichtbare Stadtmaueranlage stammt.

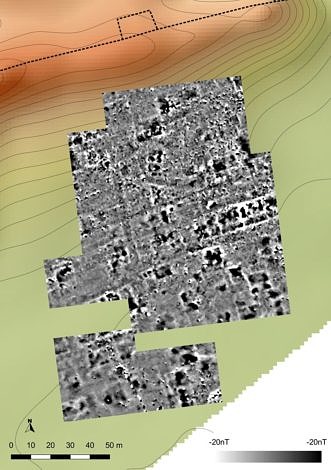

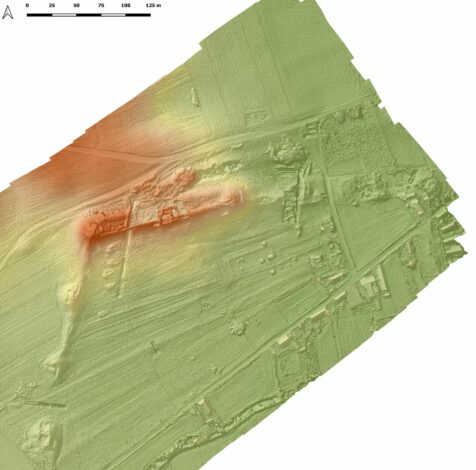

Magnetik und Geländemodell

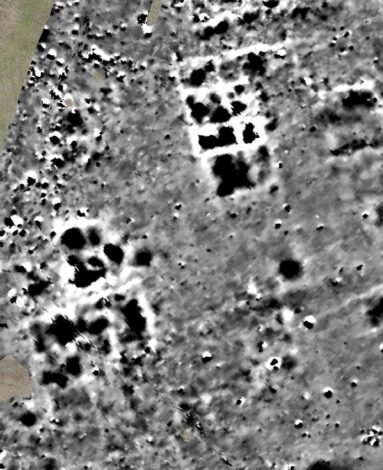

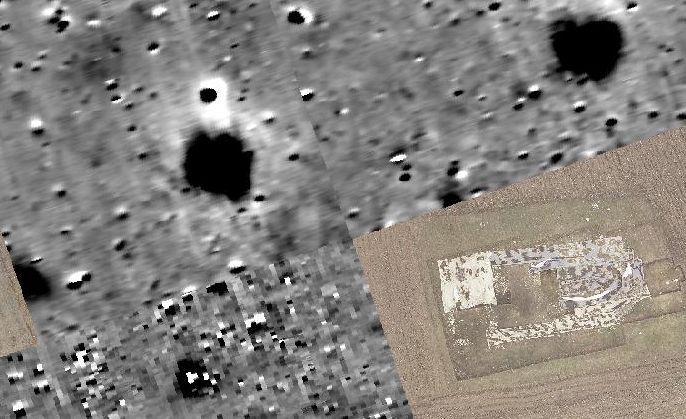

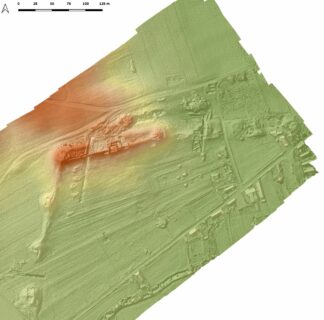

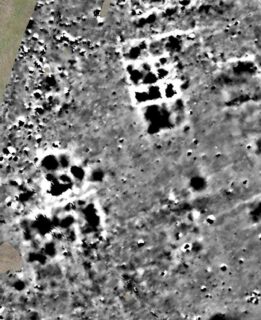

Vom 15.-17.03.2015 wurden trotz eisigem Wind und erhöhtem Krankenstand des Teams mit Hilfe der rumänischen Kollegen der größte Teil der innerhalb der Stadtmauer begehbaren Fläche prospektiert. Dabei kam ein dichtes Netz von Mauer- und Straßenzügen zum Vorschein, das sehr gute Rückschlüsse auf die Insulae der ehemaligen Stadt zulässt. Trotz Keramikfunden an der Oberfläche nicht erfolgreich war die Suche nach Befunden extra muros. Die mittlerweile auch hier angekommene industrielle Landwirtschaft mit schwerem Gerät ist daran mutmaßlich nicht unschuldig.

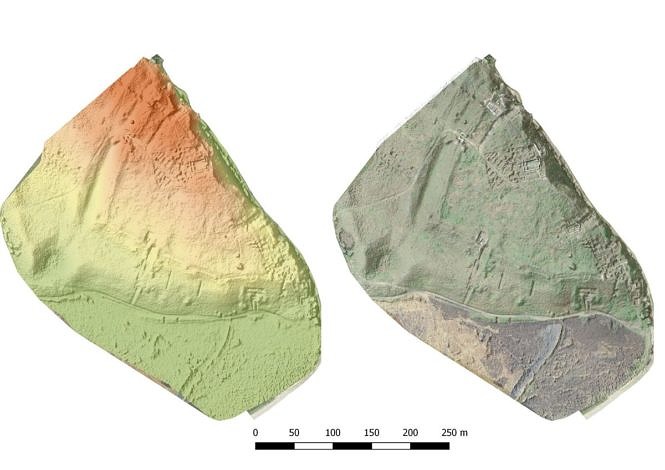

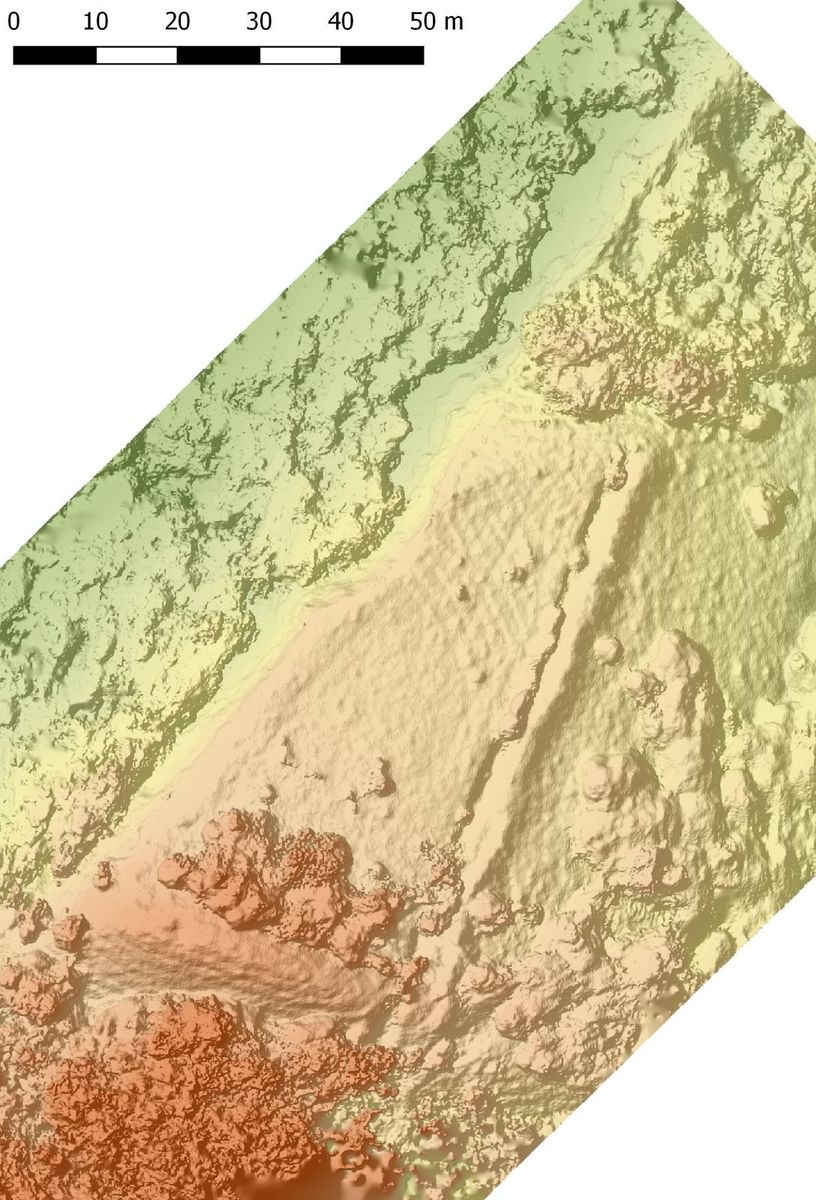

Während der eine Teil des Teams die Prospektion vorantrieb, nutzte zudem der Kollege Dr. D. Paraschiv die Zeit, um mit dem DGPS ein Geländemodell der gesamten nördlichen Stadtanlage zu „erlaufen“. Im Zusammenspiel mit den Magnetikergebnissen kann so von einer mustergültigen Erfassung der Fundstelle gesprochen werden.

Nachtrag: Slava Rusă-Ergebnis publiziert!

Mittlerweile wurden die Ergebnisse aus dem Frühjahr 2015 publiziert: C. Mischka/A. Rubel/M. Iacob, Geomagnetische Prospektion in (L)Ibida

(Slava Rusă, kreis Tulcea). Vorläufige Ergebnisse der ersten Etappe eines gemeinschaftlichen Forschungsprojekts des Archäologischen Instituts Iaşi und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen

[Geomagnetical Prospection in (L)Ibida (Slava Rusă Tulcea County). Preliminary Results of the First Stage of a Joint Research Project by the Archaeological Institute Iaşi and the Friedrich-Alexander

University Erlangen], 267-282 Arheologia Moldovei 38, 2015, 267-282.

Einige Abbildungen der Ergebnisse wurden in die Galerie oben eingefügt.

Frühjahr 2018: Jurilovca-Argamum – Eine neue Kooperation

Argamum – Die Stadt am Meer

Am Fundplatz Argamum, in der Nähe von Jurilovca (Kreis Tulcea) am Razim-See gelegen, führt das Institut für Vor- und Frühgeschichte der LMU München unter der Leitung von Prof. Dr. B. Päffgen im Rahmen des Projektes „Städtewesen im Donaumündungsgebiet zwischen Spätantike und Frühmittelalter“ bereits seit einigen Jahren archäologische Feldarbeiten durch. Argamum ist eine seit dem 7. Jh. v. Chr. belegte griechische Stadtgründung. Gesichert durch massive Befestigungsanlagen verschiedener Ausdehnung und umgeben von Nekropolen bestand die Siedlung durch die römische Epoche hindurch bis in byzantinische Zeit.

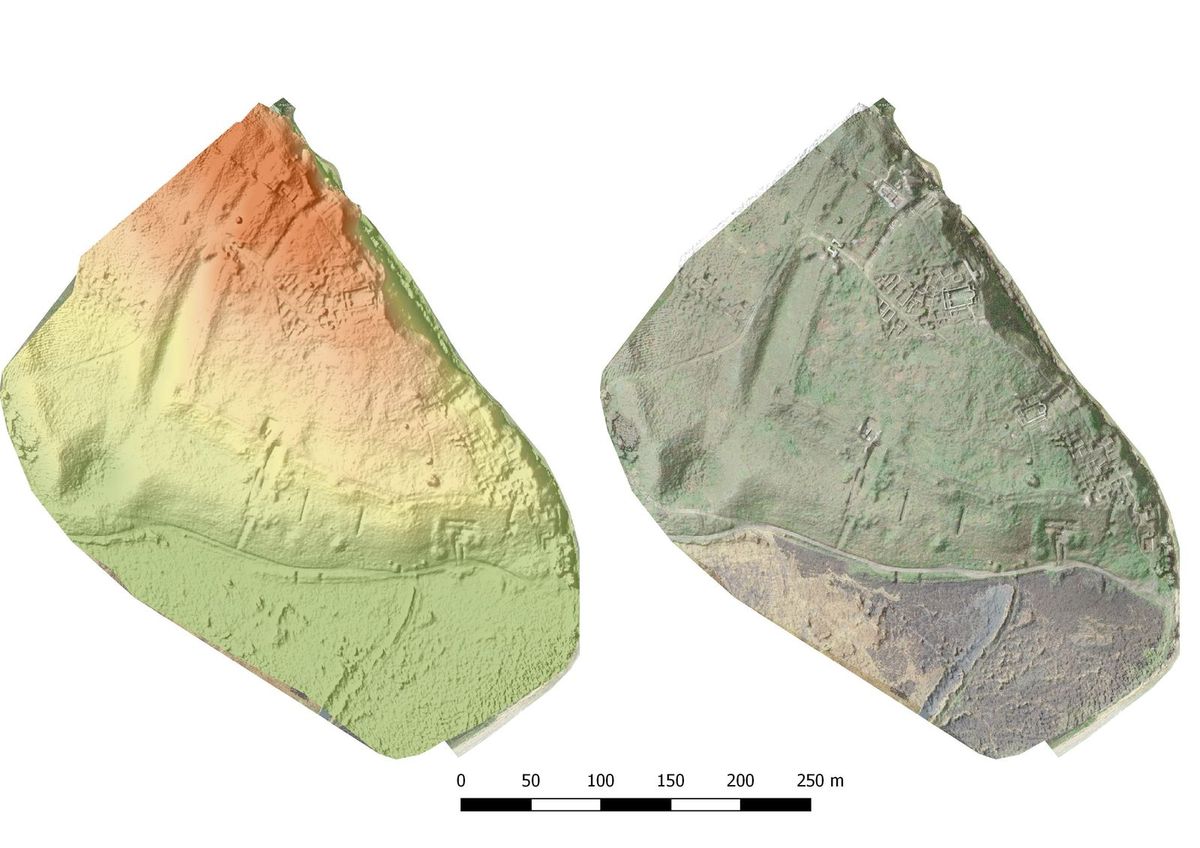

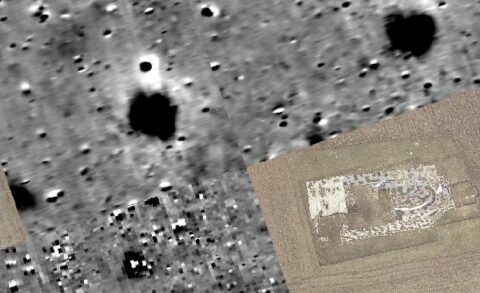

In den letzten Jahren wurden im Ramen des LMU-Projektes bereits großflächige Vermessungsarbeiten und Drohnenbefliegungen des gesamten Stadtareals durchgeführt. Zudem erfolgten erste Gradiometerprospektionen, hauptsächlich im Inneren der spätantiken Stadt. Zudem liefen parallel taucharchäologische Untersuchungen durch die BGFU im Razim-See und dem angrenzenden Schwarzen Meer, die zur Entdeckung eines römischen Schiffswracks führten.

Archäologen gegen Vegetation und Relief

Vom 26.4. bis zum 5.5.2019 verstärkte nun Dr. Carsten Mischka vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU das Münchener Team, um eine großflächige Gradiometerprospektion der gesamten Fundstelle durchzuführen. Hierfür kam das Gradiometer des Erlanger Institutes zum Einsatz. Dabei verlangte die hohe Vegetation und die teilweise extreme Topografie mit meterhoch erhaltenen Wällen und tiefen Gräben erforderte dem gesamten Team alle Kräfte ab. Das Ergebnis entschädigte aber voll und ganz für die Mühen: Erstmals liegt nun ein über 10 Hektar großer Plan der Bodenbefunde von Argamum vor. Von besonderem Interesse sind in diesem z.B. das römische Brandgräberfeld, dessen Ausdehnung nun geklärt werden konnte, sowie bisher noch unbekannte Strukturen aus der griechischen Epoche des Fundplatzes..

Frühjahr 2019 – Prospektion in Argamum und Fundstellenerkundung an der Donau

Argamum – SfM und die Suche nach dem Ende der Nekropole

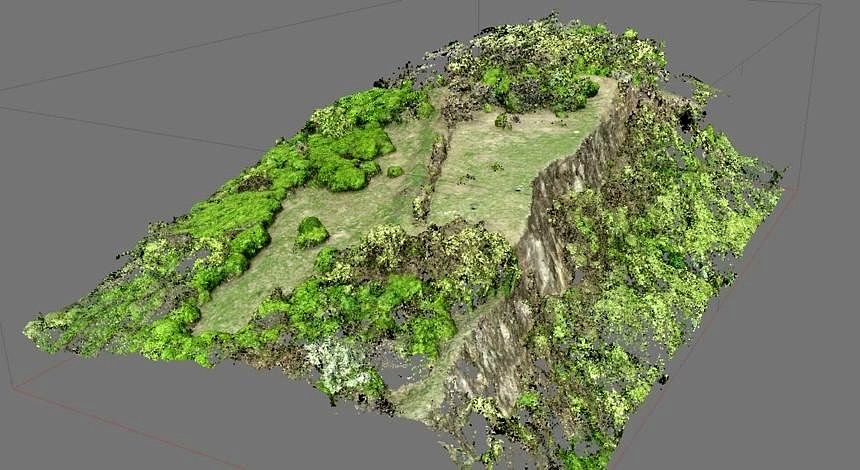

Am 3. April kam das Team (Dr. C. Mischka und F. Wanka BA) am Fundplatz Argamum an, wo bereits 2018 Dr. C. Mischka im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU und der Vor- und Frühgeschichte der LMU die zunächst unter der Regie der LMU begonnene geomagnetische Prospektion der Stadt und ihrer Nekropolen fortsetzte. Dieses Jahr wurde das Arbeitsspektrum des Erlanger Teams erweitert. Neben der Geomagnetik wurden zudem im Bereich der durch rumänische Kollegen angelegten Ausgrabungsschnitte Drohnen- sowie bodengestützte Structure-from-Motion (SfM)-Modelle erstellt. Das Münchener Team, Prof. B. Päffgen und D. Anton M.A., verstärkt durch den Dendrologen F. Herzig (BLfD), entnahm den Profilen u.a. Holzkohleproben. Diese könnten bedeutende neue Einsichten in die Baugeschichte der Festung liefern. Die 3D-Modellierung der Schnitte samt Entnahmestellen der Proben soll dabei eine exakte Verortung der Proben sicherstellen.

Die geomagnetische Prospektion konzentrierte sich diesmal auf das Außenareal der antiken Stadt. Hier galt es, die Ausdehnung der griechischen, römischen und byzantinischen Nekropolen festzustellen. Zudem wurde das Umfeld einer nahen römischen Villa untersucht.

Weiter die Donau hinauf – Zu drei sehr unterschiedlichen Fundplätzen

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten in Argamum besuchte das Erlangen-Münchener Team noch drei Fundstellen weiter donauaufwärts, einige Kilometer östlich der Stadt Călarăşi. Hier ging es darum, die Möglichkeiten weiterer Forschungsarbeiten zu sondieren. Der erste Fundplatz war der römische Kastellplatz Sacidava in der Nähe von Aliman (Kr. Constanţa), direkt oberhalb eines Donauarmes gelegen. Die vor Jahren eingestellten Grabungen beschränkten sich hier weitestgehend auf die Mauern des Kastells. Ob sich hier vielleicht eine zukünftige Gelegenheit für eine weitere Erforschung von Innenbereich und Umland bietet?

Der im besonders trockenen Spätsommer des Vorjahres durch die Kollegen der LMU relokalisierte Fundplatz Sucidava liegt unmittelbar am südlichen Donauufer. Dabei handelt es sich um eine ausgedehnte römische Stadtanlage samt Gräberfeld. Leider war der Fundplatz nicht nur ausschließlich per Boot erreichbar, sondern in diesem Frühjahr zudem auch weitestgehend unter Wasser. Außer einer Befliegung des Terrains boten sich somit keine weiteren Arbeitsmöglichkeiten. Hier bleibt nur, auf einen weiteren trockenen Sommer zu hoffen.

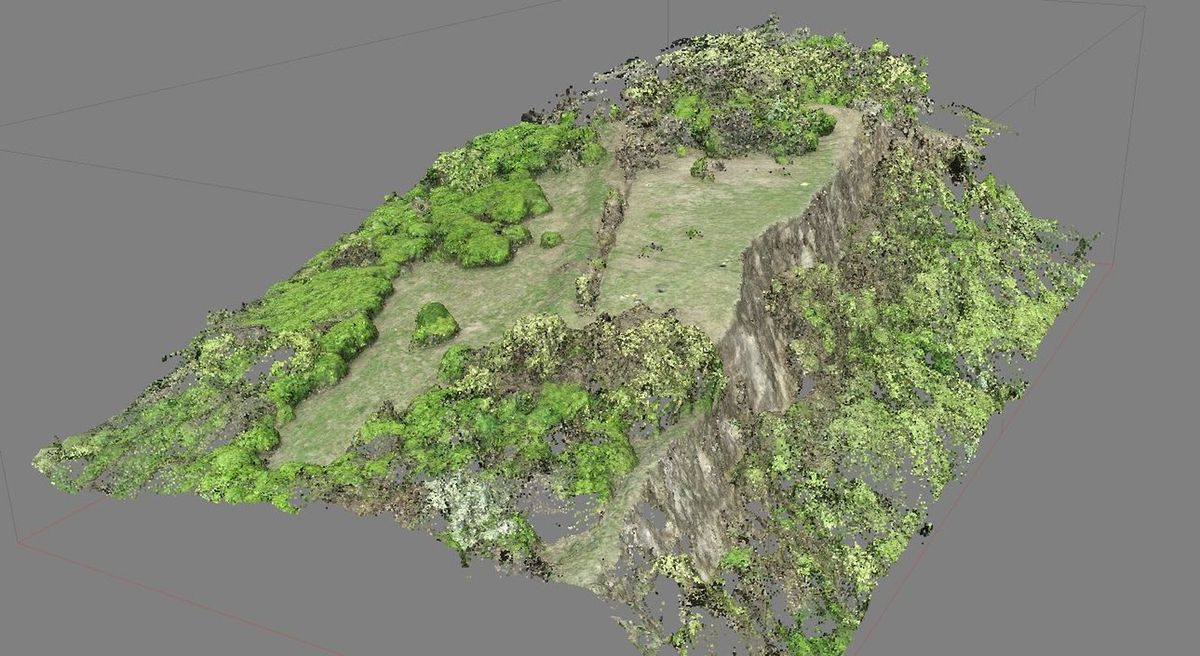

Abschluss der Kampagne bildete die Prospektion und Befliegung des Fundplatzes Satu Nou „Vadul Vacilor“. Von diesem mehr als 50 m über der Donau liegenden Sporn sind Befestigungen und Siedlungsbefunde von der Eisenzeit bis in die römische und byzantinische Epoche bekannt. Hier konnte zwar nur eine sehr kleine Fläche prospektiert werden, allerdings zeigt die UAV-Modellierung gut die extreme Topografie des Platzes und erlaubt die Verortung der diesbezüglich nur unzureichend publizierten Altgrabungsschnitte.

Sommer 2019 – Rückkehr zu den Römern an der der Donau

21.08.2019: Während die Ausgrabungen der UFG-FAU in am kupferzeitlichen Fundplatz Scânteia laufen, führte Franziska Wanka B.A. ein kleines Team zu Gradiometerprospektionen am ebenfalls kupferzeitlichen Siedlungshügel Pietrele sowie von dort aus weiter an die Donau, in den Kreis Kr. Constanţa. Schon im Frühjahr sollten dort im Rahmen der Kooperation des Erlanger Institutes mit der Vor- und Frühgeschichte der Universität München (Prof. Dr. B. Päffgen) in der Nähe des Klosters Derwent der römische Fundplatz Sucidava prospektiert werden. Damals scheiterte das Vorhaben noch am hohen Wasserstand, diesmal konnte das Team aber erfolgreich auf den Fundplatz gelangen. Dass die Prospektion dann allerdings keine Befunde erbrachte – zu gestört war dort der Untergrund – ist zwar ärgerlich, gehört aber auch zu den Erfahrungen, die junge Wissenschaftler im Laufe ihrer Ausbildung sammeln müssen.

Eine Investition in zukünftige Forschungen war schließlich ein weiterer Besuch am Römerkastell von Sacidava, ca. 20 Kilometer donauabwärts. Zur Vorbereitung etwaiger intensiverer Erforschungen dieses Platzes wurde mit der DJI Phantom 4 Pro der FAU-UFG ein hochauflösendes Geländemodell erzeugt. Somit kann von einer sehr produktiven Reise gesprochen werden, die für die beteiligten Studierenden Befunde unterschiedlichster Zeitstellungen und technisch anspruchsvolle Aufgaben brachte. Nach einem kurzen Aufenthalt in Scânteia werden F. Wanka BA und ihre Kommilitonen die Rückreise nach Erlangen antreten, während das Grabungsteam noch weitere drei Wochen in Rumänien bleiben wird. (Carsten Mischka)

Frühjahr 2023 – Durch die Gärten in die Spätantike – Die erste Woche der Rumänienkampagne #prospekt2023_1

Rückkehr nach Slava Rusa / (l)ibida

08.03.2023: Die erste Woche unserer jährlichen Frühjahrskampagne in Rumänien brachte unser Team nach Slava Rusa, heute einem Dorf in der Dobrudscha. In römischer Zeit und insbesondere der Spätantike lag hier in der Provinz Scythia Minor die Stadt (l)ibida. Die Reste ihrer mächtigen Befestigungsmauern ragen heute noch meterhoch empor, von der Innenbebauung ist aber längst nichts mehr zu sehen.

Schon 2015 war dieser Fundplatz Teil einer unserer Maßnahmen, doch konnte damals nur an zwei Tagen, und auch nur in Gridtechnik gemessen werden. Dabei zeigte sich zwar das vielversprechende archäologische Potential des Fundplatzes, aber eine echte flächige Untersuchung war nicht möglich.

Dieses Frühjahr bot sich nun – in Kooperation mit dem Archäologischen Institut der rumänischen Akademie in Iasi (Prof. Dr. A. Rubel) und unterstützt vom Museum in Tulcea die Möglichkeit, Slava Rusa wieder zu einem Teil unserer Ausbildungskampagne zu machen. Mit einer Woche Zeit und verbessertem Messequipment war alles bereit, den Plan der antiken Stadt zu entschlüsseln.

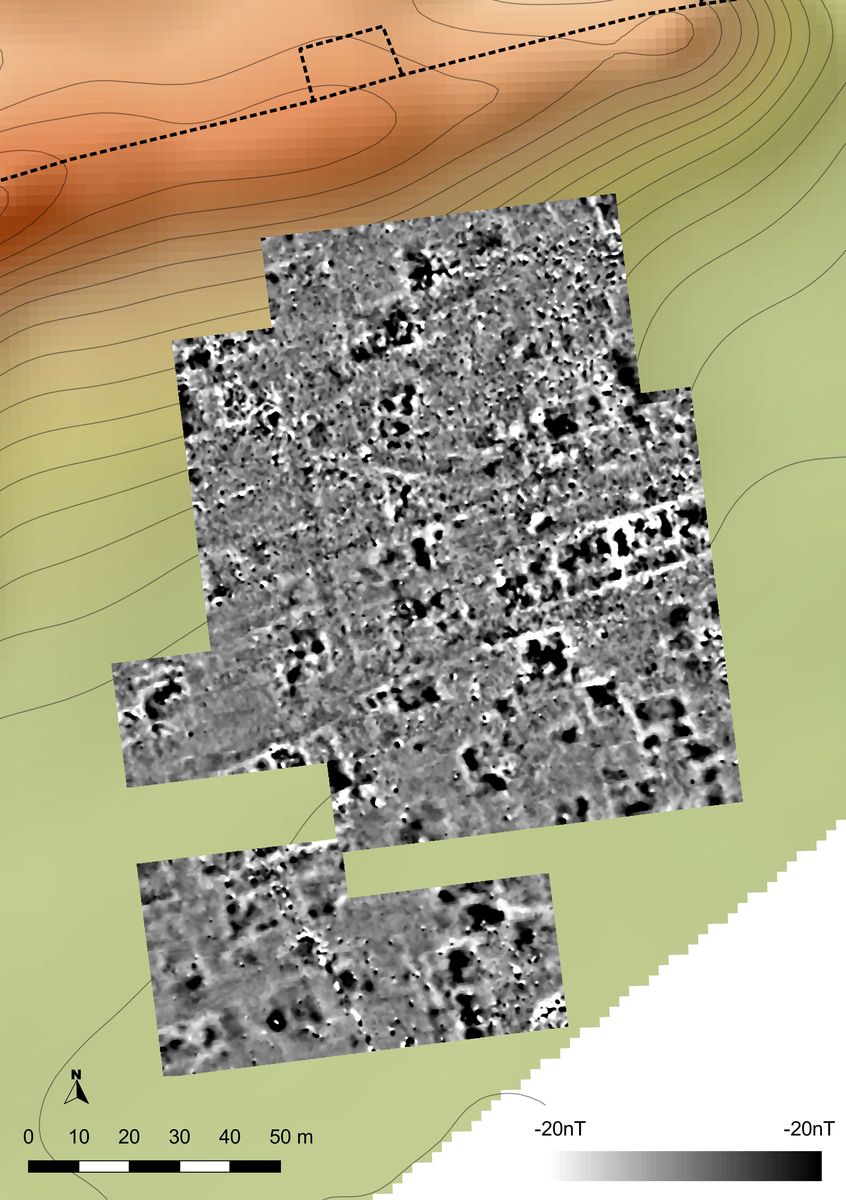

Prospektion in der weiten Ebene… …und in den Gärten

Da mit der mittlerweile schon länger eingeführten Methode der Kopplung von DGPS und Gradiometer die Messflächen deutlich freier angelegt werden können, stand einer schnellen und effektiven Prospektion der außerhalb des Dorfes gelegenen Flächen nichts mehr im Weg – optimale Verhältnisse also für die Ausbildung der Studierenden. Auch außerhalb der Stadtmauern, im Bereich des Gräberfeldes wurden einige Hektar begangen.

Die weit größere Herausforderung bestand aber darin, dass das moderne Slava Rusa einen Großteil der antiken Stadt überlagert. Es galt also, in den zahlreichen kleinen Privatgärten, -feldern und -wiesen zwischen den Häusern zu messen – ohne die Überzeugungs- und Überredungskünste unserer rumänischen Kollegen eine unlösbare Aufgabe. Auch einige Sträucher und Bäumchen fielen der Kettensäge zum Opfer, um Platz für das Gradiometer zu schaffen – optimale Verhältnisse also, den Studierenden die von Improvisation geprägte Realität archäologischer Feldmaßnahmen zu zeigen.

Umfassende technische Ausbildung

Während dieser Kampagne werden die Studierenden nicht nur am Gradiometer ausgebildet. So folgte auf die erste Einweisung in die Drohnenbenutzung schnell die Erstellung eines kompletten Luftbildplans und Geländemodells durch die Studierenden, für die es bis auf eine Ausnahme die erste Prospektionskampagne ist. Auch das Georadargerät kam zum Einsatz – nachdem auch das Ausstecken rechtwinkliger Grids per DGPS gelernt war. Keine einfache Woche also für unsere „Neulinge“.

Ergebnis jenseits aller Erwartungen

Das Messergebnis zeigte sehr schnell, dass alle Mühen gerechtfertigt waren. Ein Großteil des antiken Stadtplans liegt nun vor: Insulae aus komplexen Steinbauten, angeordnet in einem rechtwinkligen Straßenraster mit einigen diagonalen Nebenstraßen reichen bis an die Stadtmauer. Aber auch ein Stadtviertel mit ungeordneter Bebauung aus mutmaßlichen Holz-Erde-Konstruktionen zeigte sich. Im Zentrum der Stadt – mitten in den heutigen Gärten – wurden schließlich die Reste einer mutmaßlichen Basilika festgestellt, samt angegliedertem, großen Steingebäudekomplex.

Außerhalb der Stadtmauern zeigte sich der Wert ausgedehnter Messflächen: Dort wurden 2015 nur zwei kleine Testflächen begangen, die befundfrei blieben. Zwischen diesen beiden Flächen fanden unsere Studierenden nun eine Gräberstraße mit zahlreichen runden und rechteckigen Grabkonstruktionen – und noch ist kein Ende dieser Gräberreihe erkennbar.

Weiter geht es, in den Norden!

Diese Ergebnisse stellen nun die Interpretation des räumlichen und sozialen Konzeptes der antiken Stadt (l)ibida, oder auch die Schätzungen ihrer Einwohnerzahl auf eine völlig neue, deutlich umfassendere Basis. Zudem können nun die weiteren Ausgrabungen wesentlich gezielter stattfinden. So planen die rumänischen Kollegen für den Sommer bereits die Untersuchung einer der neu entdeckten Grabkammern. Wir wollen nächstes Frühjahr zurückkommen – ein paar Gärten konnten uns diesmal noch entkommen und auch das Ende des Gräberfeldes harrt ja noch seiner Entdeckung. Doch zunächst geht es für das Team weiter, einmal quer durch Rumänien. Im Kreis Botosani, an der Grenze zur Republik Moldau steht die Untersuchung einer großen eisenzeitlichen Festung an.