UAV-Einsatz auf Grabungen und Prospektionen

Ein neues Werkzeug für die Archäologie

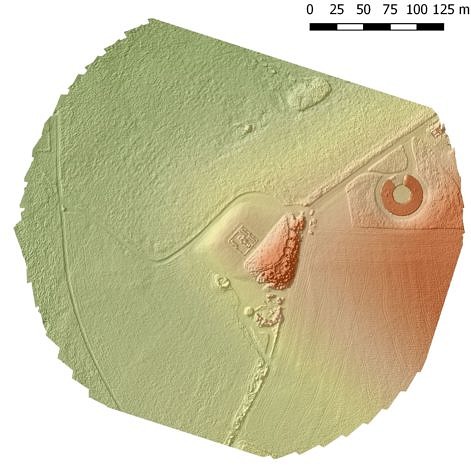

Der Einsatz unbemannter Luftfahrtsysteme (UAV: unmanned aereal vehicle; umgangssprachlich: „Drohne“) wird mehr und mehr zum festen Bestandteil archäologischer Feldforschung. Dies betrifft nicht nur die bloße Orthofotografie (Senkrechtaufnahmen) archäologischer Strukturen und Ausgrabungsflächen, sondern insbesondere auch die Erfassung größerer Flächen im Themenfeld der Landschaftsarchäologie. Hochauflösende Geländemodelle ermöglichen so beispielsweise die Auffindung von im Relief sonst unsichtbaren Grabhügeln, Gräben oder Mauern. Aber auch Lageanalysen von Siedlungen oder Befestigungen aller vergangenen Epochen werden so erleichtert oder manchmal überhaupt erst möglich.

Da es sich noch um eine vergleichsweise neu in die Archäologie eingeführte Technik handelt, liegen für die unterschiedlichen Fragestellungen an die 3D-Modelle längst noch keine allgemeingültigen Befliegungs- oder Fotoprozeduren vor. So stellt ein hochgenaues Orthofoto einer Ausgrabungsfläche komplett andere Anforderungen an die Datenaufnahme als ein mehrere Hektar großes Modell eines neolithischen Siedlungshügels.

Einsatz und Ausbildung

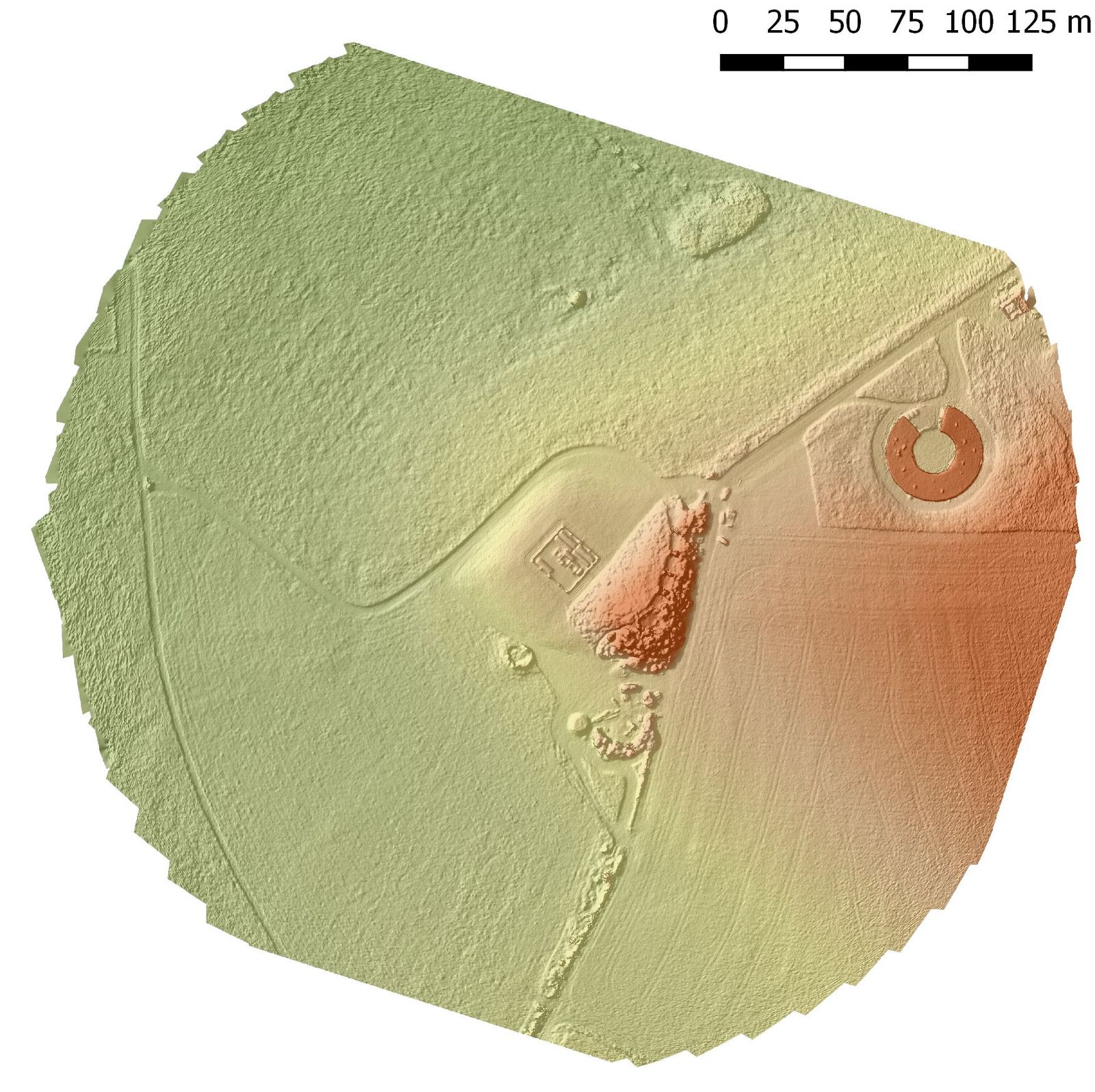

Seit 2015 wird vom Institute für Ur- und Frühgeschichte eine DJI Phantom 3 Professional Drohne und seit 2017 auch eine DJI Mavic Pro für Orthofotografie und 3D-Modellierung auf Ausgrabungen sowie für großflächige Erstellung von Oberflächenmodellen im Rahmen geomagnetischer Prospektionen eingesetzt. Besonders in den Osteuropäischen Projektgebieten stellen diese Modell oftmals die ersten frei verfügbaren, verlässlichen Kartierungen dar und sind somit auch für die Kollegen vor Ort von unschätzbarem Wert.

Um die Nutzung der UAVs auf eine möglichst breite Basis zu stellen, gehört der Umgang mit den Drohnen und das zugehörige Datenprocessing auch zum Lehrinhalt für die Studierenden im fortgeschrittenen Teil des Studiums.

Enführendes Poster zur Drohnennutzung am Institut

Beispiele für den UAV-Einsatz

seit 2015: Ausgrabung Simmelsdorf-St. Helena; Dokumentation der Ausgrabungsfläche UAV-Einsatz auf der Projektseite

seit 2016: Einsatz in Rumänien zur Erstellung von Oberflächenmodellen ganzer Fundplätze sowie zur Grabungsdokumentation in Scanteia UAV-Einsatz auf der Projektseite

seit 2016: Workshops zum UAV-Einsatz gemeinsam mit Geografen und Ur- und Frühgeschichtlern der CAU Kiel (siehe unten).

seit 2017: Einsatz zur Erstellung dreidimensionaler Gebäudemodelle, Startpunkt: Die Festung Neamţ (Rumänien) UAV-Einsatz auf der Projektseite

1. Gemeinsamer Erlangen-Kieler Drohnenworkshop in Simmelsdorf und Ruffenhofen

1.-4. Juni 2016: Archäologen, Geographen und Informatiker der FAU Erlangen-Nürnberg und der CAU Kiel führen gemeinsame Befliegungen an verschiedenen archäologischen Fundplätze in Mittelfranken durch.

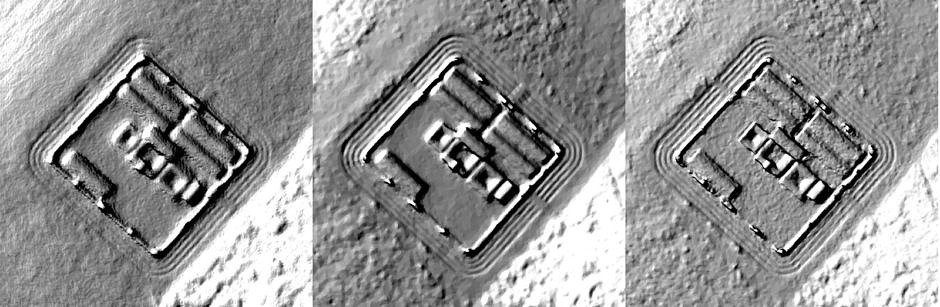

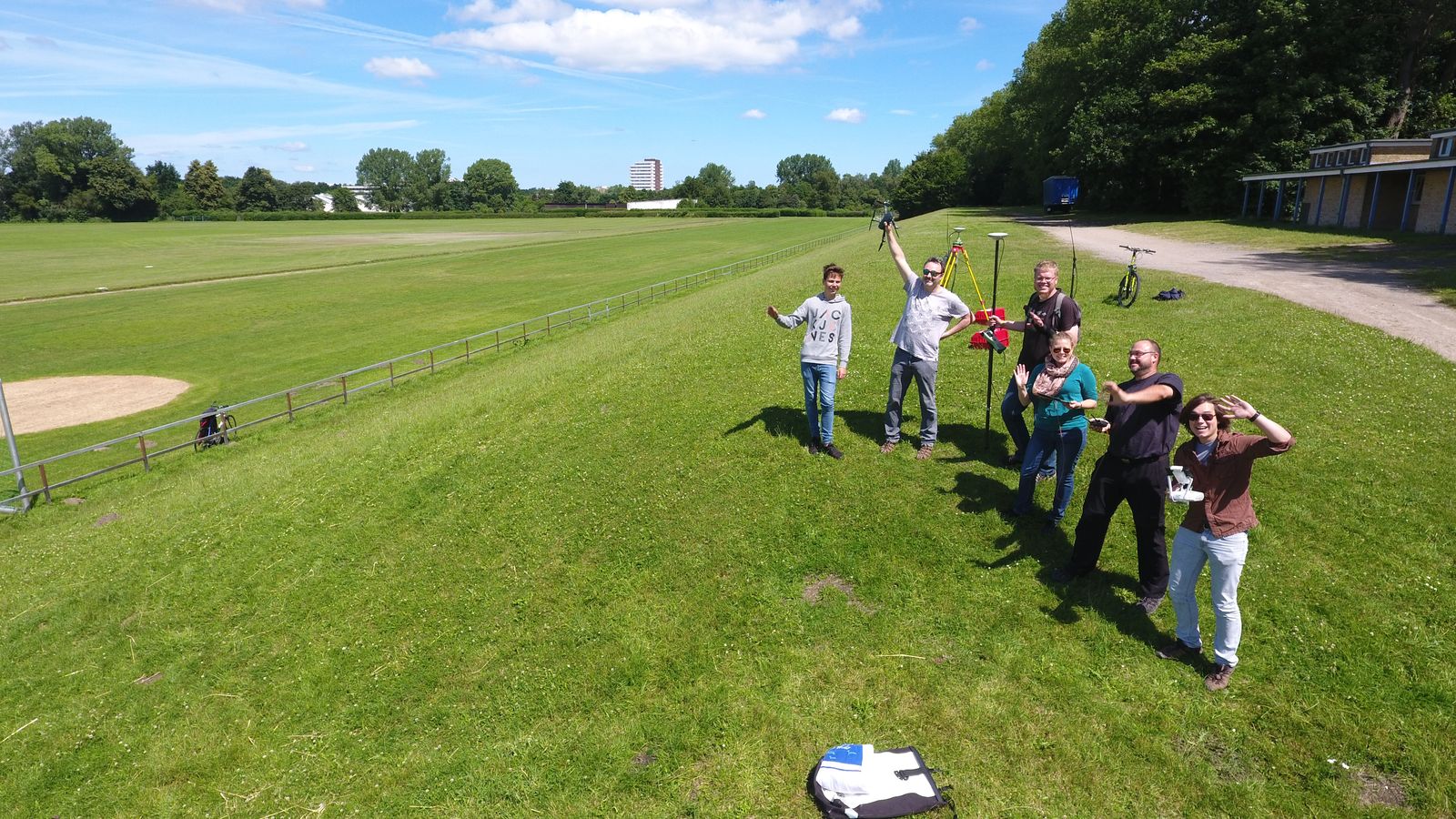

Zum besseren Austausch der bisher gemachten Erfahrungen führten das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU (Dr. Carsten Mischka, Clara Drummer B.A., stud. phil. Benedikt Praschl) und der Graduiertenschule „Human developement in Landscape“ (GSHDL) der CAU Kiel (Dipl. Ing. Florian Bauer, Andreas Lütje) gemeinsame Befliegungen mit den Drohnen der UFG und der GSHDL durch. Am 9.6.2016 war der Römerpark Ruffenhofen (www.roemerpark-ruffenhofen.de; www.limeseum.de) das Ziel. Hier beteiligten sich auch die Kollegen vom Lehrstuhl für Informatik 9 (Graphische Datenverarbeitung) der FAU (Dr. Ing. Frank Bauer, Dipl.-Inf. Christian Siegl) mit ihrem UAV an Befliegung und Informationsaustausch. Besucht wurden außerdem das früheisenzeitliche Grabhügelfeld Simmelsdorf-St. Helena (Lehrgrabung des UFG-Institutes seit 2012) und ein Gipssteinbruch bei Markbergel (Dolinen mit urgeschichtlichen Funden). Zum Einsatz kamen die beiden DJI Phantom 3 Professional – Drohnen der UFG und der Informatik sowie die AscTec Falcon 8 der GSHDL. Die notwendigen Passpunkte zur zentimetergenauen Georeferenzierung wurden jeweils mit dem DGPS der UFG eingemessen.

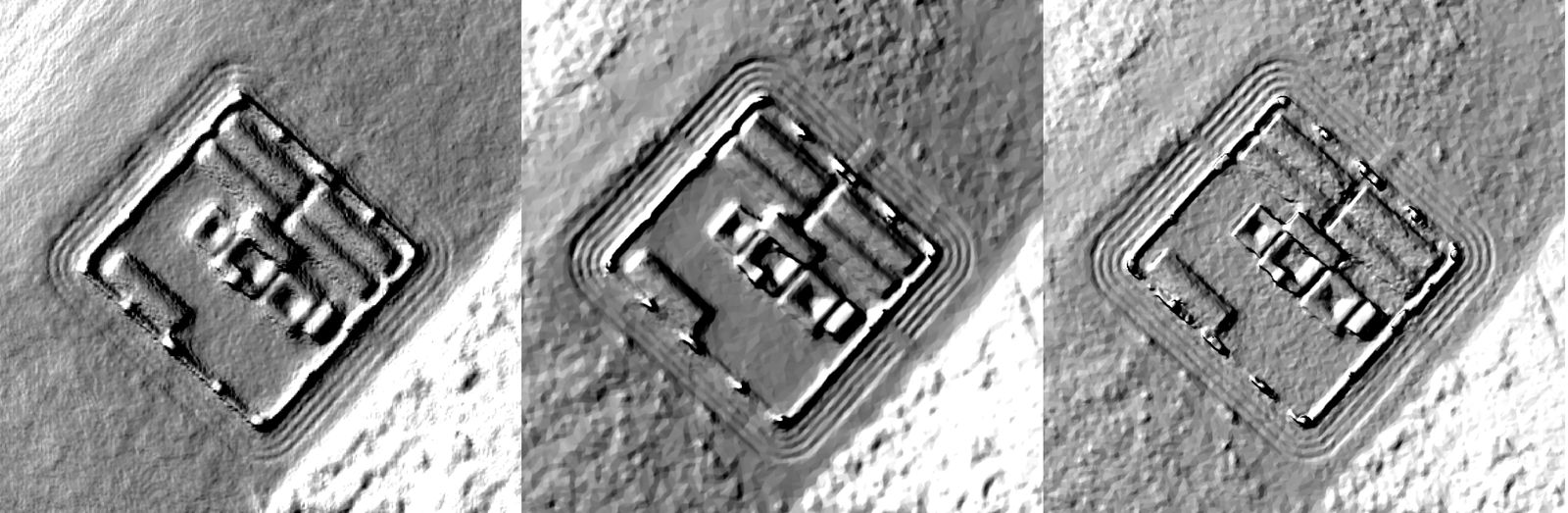

Trotz des nicht optimalen Wetters ermöglichten diese Maßnahmen einen intensiven fachlichen Austausch über die unterschiedlichen Ansätze der Datenaufnahme mittels Drohne und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Strategien, sowie der eingesetzten Fluggeräte. Die am selben Objekt erstellte Modelle zeigen im direkten Vergleich die Auswirkungen unterschiedlicher Flughöhen und Kamera- und Filmmodi auf die Qualität des Modells einerseits und die Größe erfassten Fläche andererseits. Schnell rechenbare, sofort im Feld verfügbare Modelle stehen dabei solchen gegenüber, die bei einer Genauigkeit auf einen Zentimeter allerdings auch deutlich längere Rechenzeiten erfordern. Dass am Freitag wegen Regens nicht geflogen werden konnte, erlaubte es dabei, die Rechenprozesse und das Datenmanagement zu optimieren, sowie die bereits fertig gerechneten Modelle miteinander zu vergleichen.

Für die Ur- und Frühgeschichte stellte der gemeinsame Workshop den Abschluss der Entwicklung eines sicheren, reproduzierbaren Schemas dar, mit dem bei kommenden Feldmaßnahmen, insbesondere im Laufe der kommenden Grabungs- und Prospektionsmaßnahmen im Sommer (Simmelsdorf-St. Helena und Rumänien) die damit betrauten Studierenden selbstständig Geländemodelle und Orthofotos der untersuchten Fundplätze erstellen und damit die Perspektive der archäologischen Forschung um einen weiteren Blickwinkel erweitern können.

(C. Mischka)

2. Erlangen-Kieler Drohnenworkshop in Kiel

5.-6-Juni 2017: Als Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel fand auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames Drohnenfliegen statt. Der Schwerpunkt lag diesmal darauf, die Unterschiede verschiedener DJI-Drohnen herauszuarbeiten, die mittlerweile den Markt für „Kleinanwender“ (wie es archäologische Institute letztlich sind), dominieren.

Geografen und Archäologen auf der Suche nach dem gar nicht so kleinen Unterschied

Vom geografischen Institut der CAU beteiligten sich J. Klusak mit einer DJI Phantom 4 Professional und Dipl. Ing. Florian Bauer, während seitens der Erlanger UFG Dr. C. Mischka vor Ort war. Weitere Partner waren C. Drummer M.A. und R. Ohlrau M.A. von der Graduiertenschule „Human developement in landscapes“. Eingesetzt wurden eine DJI Phantom 4 Pro (Geografie CAU) sowie zwei DJI Mavic Pro (1x Geografie CAU, 1x UFG FAU). Zur Einmessung der Passpunkte wurde ein Leica DPGS-System der GHDSL genutzt.

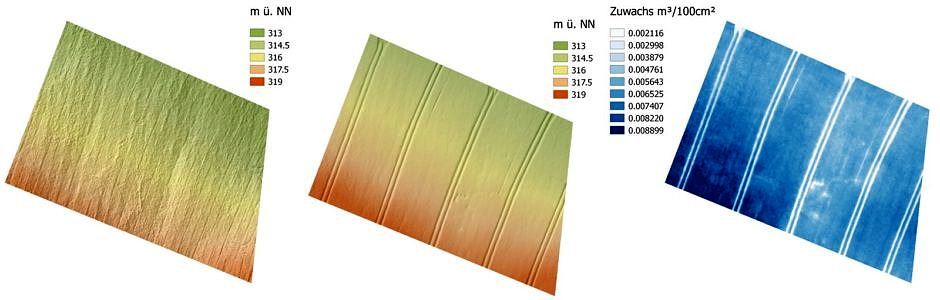

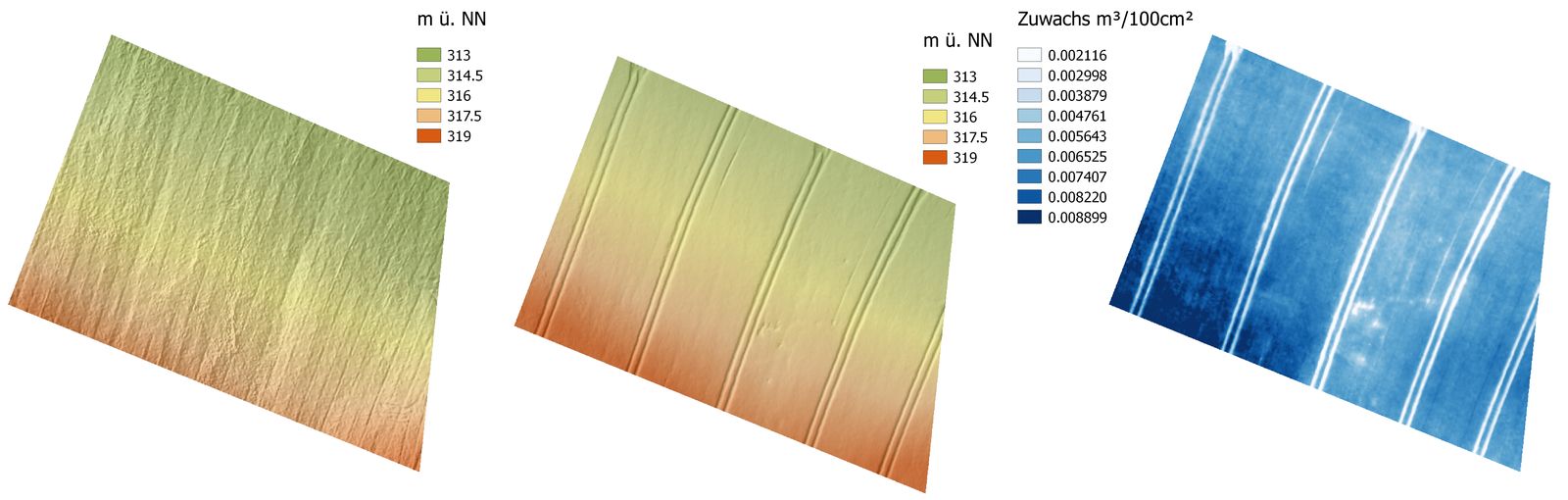

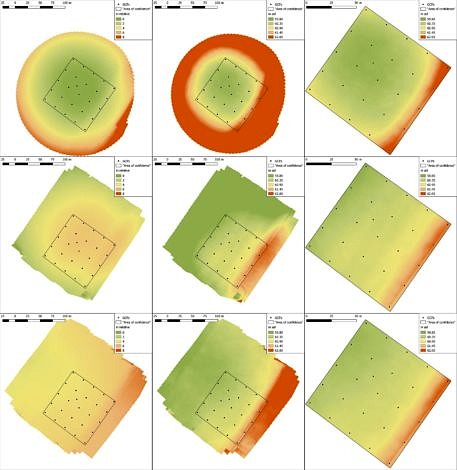

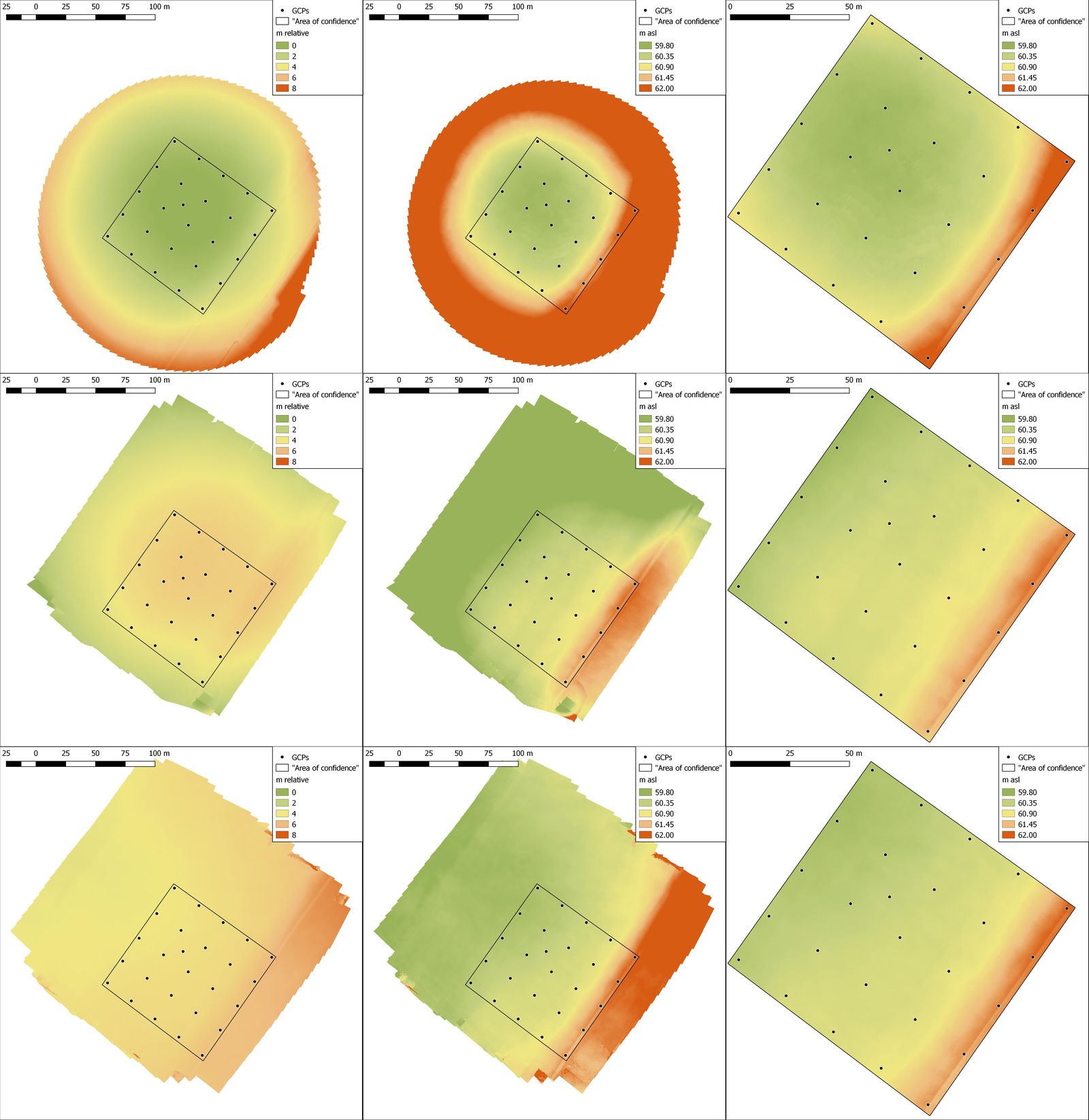

Diesmal wurde das Nordmarksportfeld in Kiel vermessen. Als nahezu komplett ebene Fläche eignet es sich perfekt dazu, die Unterschiede in den mit den einzelnen Drohnen erzeugten digitalen Oberflächenmodellen zu erfassen und zu bewerten. Dabei wurden automatisierte Flugrouten benutzt (Drone Deploy / Universal Ground Control Station), teilweise in der herkömmlichen Streifenbefliegung, aber zum Vergleich auch in konzentrischen Kreisen, für die keine Steuersoftware eines Drittanbieters notwendig ist. Das Datenprocessing erfolgte mit Agisoft Photoscan.

Ergebnis: Starke Qualitätsunterschiede der Modelle

Das Ergebnis zeigt, dass alle Drohnen und alle Befliegungsmodelle zu mehr oder weniger stark ausgeprägten „Schüsseleffekten“, d.h. sphärischen Verzerrungen um den Modellmittelpunkt herum führen. Trotz vergleichbaren Produktalters fällt dieser allerdings bei der P4P deutlich schwächer aus, als bei der Mavic. Von der älteren P3-Baureihe sind noch stärkere Abweichungen bekannt.

Nach Einbeziehung der mit dem DGPS gemessenen Kontrollpunkte am Boden sind die Modelle miteinander vergleichbar, die Abweichungen bewegen sich im Zentimeterbereich. Lediglich die Kreisbefliegung fiel in der Genauigkeit signifikant zurück.

Als Fazit bleibt, das bis zur Implementierung brauchbarer Korrekturalgorithmen in Photoscan vorerst auf ein hinreichend dichtes Netz an Kontrollpunkten am Boden nicht verzichtet werden sollte.

Update vom 30. Juli 2018

Eine Neuberechnung der Daten aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass die aktuelle Variante von Agisoft Photoscan mittlerweile auch die mit der Mavic Pro gemachten Fotos ohne nennenswerten Schüsseleffekt bearbeiten kann. Dies bedeutet eine bedeutende Arbeitserleichterung gerade bei den großflächigen Kartierungen beispielsweise an Fundstellen in Rumänien.

3. Erlangen-Kieler Drohnenworkshop diesmal in Ellingen

13. Mai 2018: Zum dritten Mal trafen sich Kollegen aus Erlangen und Kiel zum Erfahrungsaustausch im Bezug auf den Einsatz von UAVs in Archäologie und Geografie. Anders als bei den bisherigen Treffen stand diesmal die Befliegung und Modellierung von Gebäudestrukturen im Fokus der Flüge. Die Mauern, verwinkelten Treppenaufgänge und mit Schutt verfüllten Türme des zum Teil rekonstruierte Römerkastells von Ellingen dienten dabei als Platzhalter für die in naher Zukunft anstehenden Aufnahmen griechischer Ruinenstädte (CAU) und mittelalterlicher Festungsstrukturen und Rumänien (FAU).

Zum Einsatz kamen dabei die DJI Phantom 3 Professional und Mavic Pro der Erlanger UFG, die AscTec Falcon 8 des Kieler Institutes für Geografie sowie DGPS-Geräte von Leica (Kiel) und Trimble (Erlangen). Beteiligt waren Dipl. Ing. Florian Bauer (Geografie Kiel) , C. Drummer M.A. (Graduiertenschule HDL Kiel), Prof. D. Mischka und Dr. C. Mischka (beide UFG Erlangen). Mit Flügen in verschiedenen Höhen, manuell und mit automatischen Flugrouten wurden dabei Erfahrungswerte generiert, die schließlich zu einem hochauflösenden, perspektivisch in eine virtuelle 3D-Umgebung überführbaren Modell führten.

Ein neuer Quadrocopter für das UFG-Institut!

2.3.2019: Das Institut für Ur- und Frühgeschichte modernisiert seinen Gerätepark – nicht ganz freiwillig. Eine neue DJI-Phantom 4 Professional-Drohne ersetzt seit dieser Woche die bewährte, seit 2015 im Einsatz befindliche Vorgängerin. Diese musste leider nach intensiver Nutzung für Forschung und insbesondere auch Lehre im In- und Ausland noch während der diesjährigen St. Helena-Maßnahme verschleißbedingt abgeschrieben werden.

Erfahrung erlaubt schnelle Entscheidung beim Nachfolgemodell

In zwei Wochen beginnt allerdings in Rumänien schon die nächste Maßnahme, auf der wieder intensiv aus der Luft fotografiert und vermessen werden soll. Geplant ist dort insbesondere die Ausbildung der Studierenden mit automatisierten Flugabläufen. Schneller Ersatz war daher nötig – im Idealfall einer, der möglichst wenig Umstellungen der technischen Abläufe notwendig macht. Für die auf den Feldmaßnahmen des Institutes anfallenden Aufgaben ist die P4P erfahrungsgemäß voll und ganz ausreichend und zudem zeigte schon der 2. Erlangen-Kieler Drohnenworkshop, dass mit diesem neuen Modell gerade bei der großflächigen Kartierung deutlich weniger Bodenkontrollpunkte – und damit verbundene Lauf- und Vermessungsaufgaben – notwendig sind.

Weiterhin auf dem aktuellen Stand der Technik

Sollte das neu angeschaffte Produkt auch nur annähernd so gut funktionieren, wie sein Vorgänger, steht einer weiterhin erfolgreichen Ausbildung der Erlanger Studierenden in den Archäologischen Wissenschaften auf aktuellem technischen Niveau nichts mehr im Wege. Außer vielleicht die neue Beschaffung einer rumänischen Luftverkehrskennung…

Der Luftraum ist voll – Rückblick auf den 4. Kiel-Erlanger Dohnenworkshop am 28./29.06.2019

05.07.2019: Mittlerweile zum vierten Mal – turnusgemäß diesmal wieder in Kiel – trafen sich Ende letzter Woche Wissenschaftler und Studierende aus Erlangen und Kiel, um ihre Erfahrungen im Umgang mit Drohnen auszutauschen. Beteiligt waren diesmal das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU Erlangen-Nürnberg (Dr. Carsten Mischka, 2 Studierende), sowie das geografische Institut (Dipl.-Ing. Florian Bauer, Kilian Etter B.Sc., 15 Masterstudierende) und das Institut für Ur- und Frühgeschichte (Dr. Christoph Rinne, Clara Drummer M.A., Rene Ohlrau M.A, zwei Masterstudierende) der CAU Kiel.

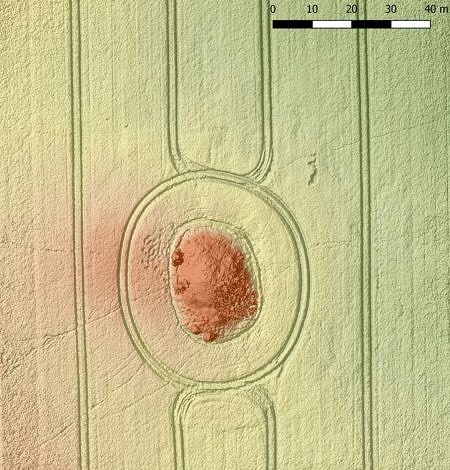

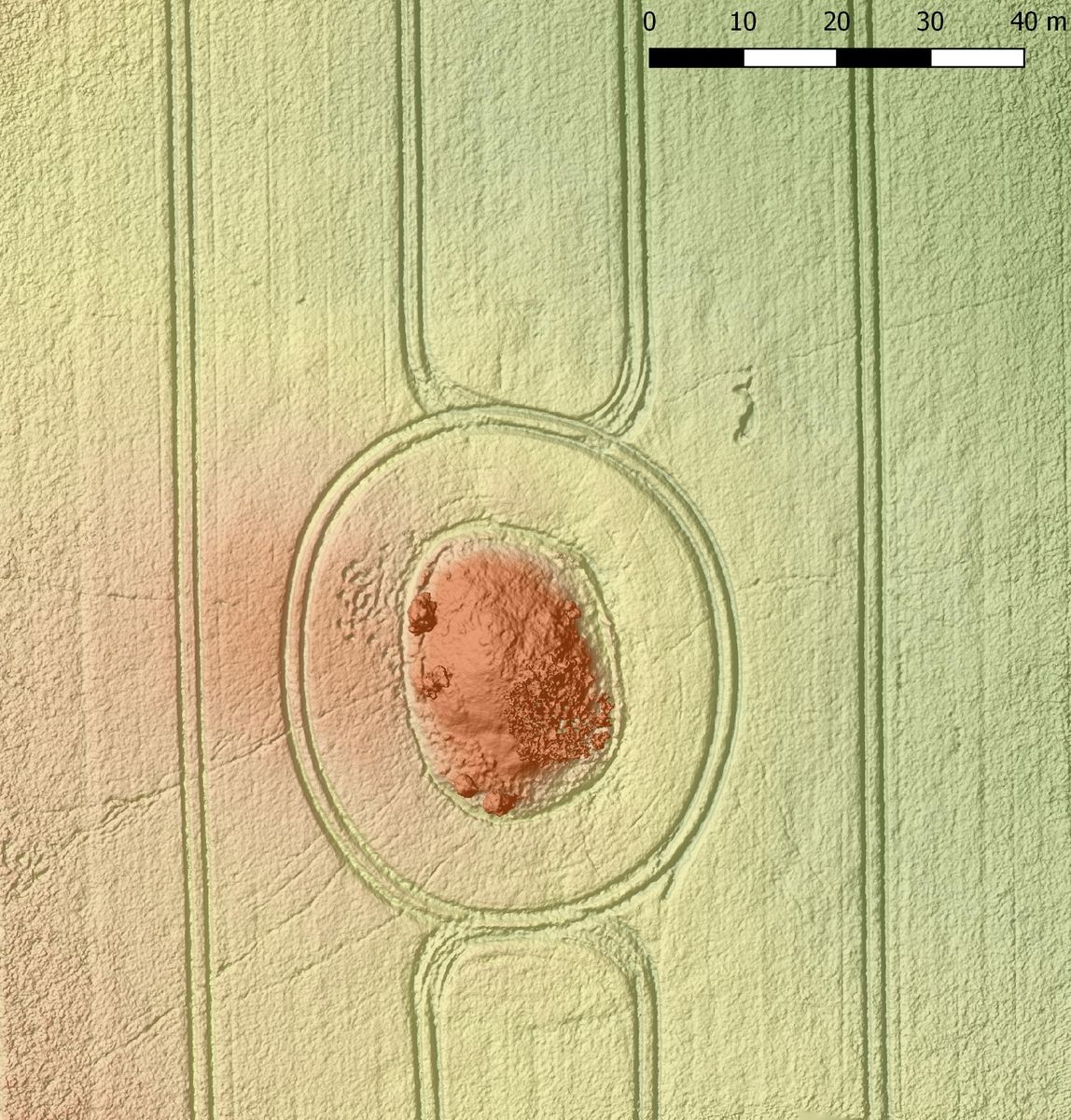

Vermessungspraktikum für die Passpunkte

Am ersten Tag war das Treffen diesmal eingebettet in ein Feldpraktikum des geographischen Institutes der CAU Kiel auf dem landwirtschaftlichen Testgut der CAU in Achterwehr. Hier wurden die Studierenden der Geografie in die Benutzung von Tachymeter und DGPS eingewiesen wurden. Das Auslegen und Einmessen der Luftbildreferenzpunkte bot dabei eine Gelegenheit zur ausgiebigen Übung. Am zweiten Tag wurden die Flüge in das benachbarte Bredenbek verlagert. Hier diente ein Grabhügel aus der Bronzezeit als Testobjekt.

Intensives Vergleichsfliegen

Schwerpunkt der Befliegungen lag auf der automatischen Befliegung mit den Programmen Drone Deploy und DJI Ground Station Pro. Dabei kam eine große Bandbreite von UAV zum Einsatz, 8 verschiedene Modelle bevölkerten den Himmel und sorgten für einen Vergleichsdatensatz von bisher vermutlich kaum erreichter Größe und Vielfalt. Verständlich, dass das Datenprocessing zur Zeit noch läuft.

Parallel läuft die Ausbildung

Von Seiten der FAU-UFG diente die Maßnahme zudem nicht nur dem Informationsaustausch. Auf dem Workshop wurden zudem zwei Studentinnen in alle Prozesse der Flugplanerstellung und automatisierten Befliegung eingearbeitet. Auf der schon nächsten Monat startenden Rumänien-Kampagne können sie ihre Fähigkeiten dann unter Beweis stellen!

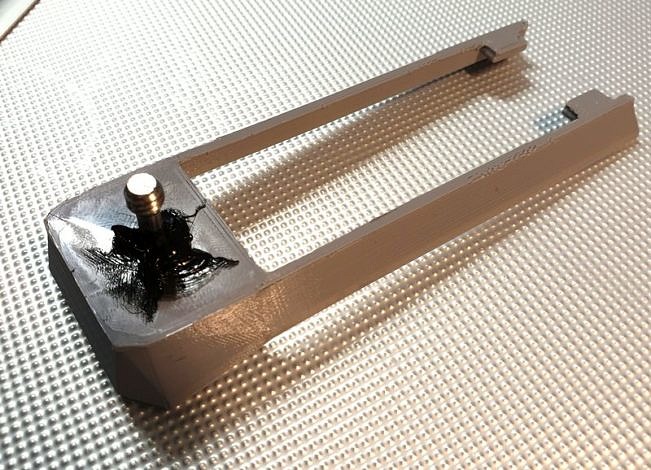

Neue Techniken im Einsatz für eine optimale Präsentation von Grabungen und Sammlung

07.08.2019: Noch kurz vor dem aufziehendem Wolkenbruch erfolgte heute der Erstflug des neuesten Präsentationssystems des UFG-Institutes: Die Mavic Pro der UFG transportierte erstmals eine 360-Grad-Kamera in den Himmel über der Kochstraße. Zuvor hatten Studierende der Archäologischen Wissenschaften zunächst im FabLab der FAU eine spezielle Halterung per 3D-Druck anfertigen lassen.

Das Internet hält „alte“ Hardware vielseitig

Glücklicherweise stand die Druckdatei bereits im Internet zur Verfügung, da für die schon etwas betagte Mavic Pro keine brauchbaren käuflichen Adapter aufzutreiben waren. Nach etwas Nachbearbeitung, dem professionellem Einsatz von etwas Silikon und dem Ausschlachten eines alten Fotostatives ist nun aber die Montage einer 360-Grad-Kamera an der Drohne möglich. Die mit dieser Kamera erstellten Videodateien erlauben es, in einem Film jederzeit beliebig den Blickwinkel zu verändern, sei es per Mauszeiger, oder aber auf Mobiltelefonen oder Tablets durch das bloße Schwenken des Gerätes. Per YouTube ist auch eine Darstellung für handelsübliche VR-Brillen mit eingesetzten Mobiltelefonen möglich. Zum Ausprobieren: Hier geht es zum interaktiven Video des Testfluges!

Noch Spielerei, bald spektakuläres Fenster in unsere Arbeit

Zunächst noch eine technische Spielerei, wird diese Technik interessierten Besuchern unserer Webseite schon in diesem Sommer völlig neue, frei schwebende Ein- und Überblicke in die Grabungen des Institutes ermöglichen. Zudem ist geplant, auch die Prähistorische Sammlung des UFG-Institutes virtuell erfahr- und besuchbar zu machen.