Modern chemical methods for organic residues analysis from four Early Iron Age Tumuli in Simmelsdorf St. Helena, Germany

Principal Investigators:

Prof. Dr. Doris Mischka (UFG-FAU) / Dr. Lukáš Kučera (Department of analytical chemistry, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc)

Team:

M.Sc. Zbyněk Žingor, M.Sc. Štěpán Dostál und Katja Hagemann M.A.

Funded by:

Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF), provided via the German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) within the Programme „Project-Related Personal Exchange (PPP)“

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin/beim Autor.

![]()

Cooperation partner:

Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg (Dr. Bernd Mühldorfer)

Project objectives

Starting point St. Helena

From 2012-2019, at Simmelsdorf-St. Helena, located at the western border of the Franconian Alb, four Hallstatt C and Hallstatt D Tumuli (7th-6th century BC) were excavated. Nearly 5000 bags with finds were recovered, containing one to several dozen finds, up to hundreds of tiny fragments of mainly bronze objects. Since the beginning of the excavations, the find processing is running but not yet finished. Several BA and MA-thesis about the finds are written so far. The burials from Simmelsdorf-St. Helena are taken as case study to optimize and evaluate methods to analyze organic residues in archaeological artefacts using spectroscopic and spectrometric techniques. The analysis of attached/soaked organic compounds in artefacts (e.g. ceramic vessels, wooden material, metal objects, amber etc.) is important part of proposed project for identification of dietary and economic habits of former populations.

The workflow

For all materials:

- Untargeted analysis of studied materials of different origin and of appropriate reference by non-invasive spectroscopic (Raman, RM, and infrared spectroscopy, FTIR) and spectrometric (laser desorption/ionization mass spectrometry, LDI-MS; gas chromatography/mass spectrometry, GC/MS) techniques.

- Treating the the raw data with statistical software to find compounds (specific markers) that differ significantly in response among the samples.

- The abundance of each marker (peak height or area) across the tested set of samples is submitted to Principal Component Analysis (PCA) for evaluating differences among samples and significance of particular markers.

- Targeted analysis by tandem mass spectrometry and ion mobility mass spectrometry, using UV/VIS spectra, with databases and/or comparison with authentic standards (if available) providing information about identity of the found markers.

Especially for organic materials:

- Raman microscopy for substances used for their decoration (graphite, colorants)

- FTIR-protein analysis, optical and electron microscopy as well as infrared and Raman spectroscopy for the fibres (textiles), attached to bronze artifacts (eg. needles)

For the amber:

- infrared spectroscopy and new methods (e.g., laser desorption / ionization mass spectrometry, LDI-MS; atmospheric particle mass probe spectrometry, ASAP-MS) should deliver information on the amber’s orign

Specific aims of the project:

Optimization and evaluation of methods for analysis of organic residues in archaeological artefacts (vessels contents and decorations, textile relicts, amber finds) based on spectroscopic and spectrometric techniques.

With necessary caution, the use of the obtained results as a tool for

- the study of dietary habits of past populations and burial rites in the Early Iron Age

- the determination of the used fibres for the textiles (probably from cloth)

- the determination of the materials used for the decoration of pots

- the raw material determination of the source of the amber

- Interpretation of the results according to the state of research on Early Iron Age societies at the border of Eastern and Western Hallstatt Cultures

Expected outputs:

- Development and evaluation of sample procedure from sampling to analysis

- Understanding of burial rituals concerning the offering of food

- Determination of textile remains

- Publication of at least 1 paper is expected (e.g. Archaeometry, Interdiciplinaria archaeologica, Journal of Archaeological Science:Reports, Praehistorische Zeitschrift)

The project blog

Episode 6: 10.11.2023

Der Countdown zum Projektende läuft!

07.-09.11.2023: Am Mittwoch, dem 08.11.2023, wurden nicht „nur“ die abwechslungsreichen Lehrveranstaltungen in den Räumen der Ur- und Frühgeschichte abgehalten, sondern auch die Arbeiten der Kollegen der analytischen Chemie der Palacý Universität in Olomouc waren dort aktiv. Sie besuchten Erlangen zum letzten Mal im Rahmen des Personenbezogenen Austauschs des DAAD-Projekts. Im Zuge dessen wurden die letzten chemischen Proben von hallstattzeitlichen Metallobjekten entnommen, die für kommende Artikel von Bedeutung sein könnten.

Der Blick richtet sich auf den Projektabschluss: Ein gemeinsamer Artikel zum Jahresende

Der Schwerpunkt lag auf der Diskussion des Inhalts eines gemeinsamen Artikels, der gleichzeitig den vorläufigen Abschluss des DAAD-Projekts markiert. Die Fortschritte in der Artikelarbeit sind vielversprechend, und wir erwarten gespannt weitere Fragestellungen, die sich aus der Vielzahl an beprobten Funden von Simmelsdorf-St. Helena und Co ergeben werden. Ziel ist es, den gemeinsamen Artikel zum Jahresende abzuschließen.

Episode 5: 18.10.2023

Olomouc: Die Fortsetzung unserer Forschungsreise

12.-13.10.2023: Unser zweiter Besuch in Olomouc am 12. und 13. Oktober 2023 war geprägt von Ideen und Diskussionen unseres gemeinsamen Forschungsartikels, der auf den bereits analysierten Artefakten aus Simmelsdorf-St. Helena basiert. Darüber hinaus wurden zusätzliche Proben von organischen Überresten entnommen, um die geplante Publikation mit weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu bereichern.

Wir blicken erwartungsvoll auf den bevorstehenden vierten und letzten Besuch unserer Kollegen aus dem Bereich der analytischen Chemie im Rahmen des DAAD-Projektes, der für Ende November in Erlangen geplant ist, entgegen. Danach werden wir mehrere wissenschaftliche Artikel verfassen, die auf den Erkenntnissen basieren, die aus der Untersuchung des gesammelten Probenmaterials gewonnen wurden.

Episode 4 – 22.05.2023

Sie haben wieder gebohrt – Die Chemiker aus Olomouc wieder in Erlangen

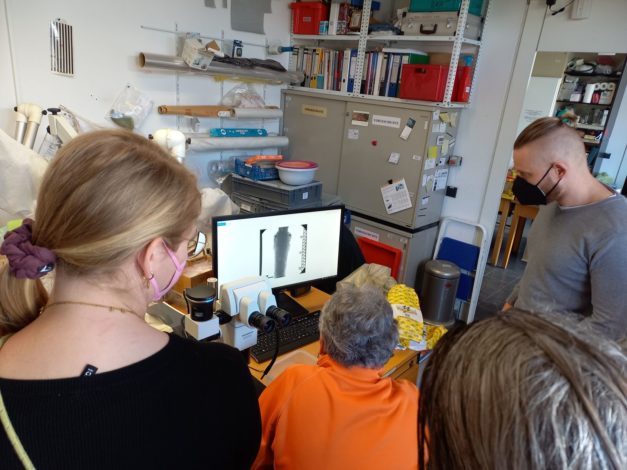

22.-26.05.2023: Zum Dritten Mal waren die Kollegen vom Department für Analytische Chemie der Universität Olomouc in Erlangen und Nürnberg zu Besuch. Im Fokus dieser Woche standen vor allem die Analyse weiterer Bronzeobjekte von Simmelsdorf-St. Helena. Die Untersuchungen der Metallfunde fanden sowohl mittels der nicht-invasiven XRF-Spektrometrie Methode als auch anhand von Mikroprobenentnahme durch Einsatz eines Bohrers in der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg und im Labor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte statt.

Während dieser Woche bot sich zusätzlich die Möglichkeit, im Rahmen des neuen DFG-Projektes „Amber Roads of the Early Iron Age in Central Europe“ das Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen zu besuchen (Vielen Dank an Dipl.-Rest. Nicole Ebinger und Dr. Leif Hansen). Fokus dieses Besuchs war die Untersuchung der Bernsteinobjekte der Heuneburg und von Bettelbühl.

Ende September steht der nächste Besuch unseres Instituts in Olomouc sowie ein weiterer Besuch der Kollegen der Analytischen Chemie in Erlangen in Aussicht.

Episode 3 – 06.12.2022

Zweiter Besuch in Erlangen

14.11.-18.11.2022: Die Kollegen der Analytischen Chemie waren zum zweiten Mal zu Besuch in Erlangen, um verschiedene Funde zu beproben. In Zusammenarbeit mit Dr. Bernd Mühldorfer von der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg waren während des Aufenthalts von M.Sc. Zbyněk Žingor und M.Sc. Štěpán Dostál unter anderem Bernsteinobjekte, organische Anhaftungen an Keramikscherben und Metallfunden sowie der Nachweis von Bemalung an Keramikscherben Teil unserer Untersuchung.

Zusätzlich dazu hatten wir die Möglichkeit während des Aufenthaltes der tschechischen Kollegen die Labore im Chemikum der FAU zu besichtigen (Herzlicher Dank an Prof. Dr. Simon Hammann und Dr. Rachel Vykukal). Nächstes Jahr sind weitere Besuche seitens der Kollegen der Analytischen Chemie in Erlangen, sowie ein Gegenbesuch in Olomouc geplant.

Eposode 2 – 05.06.2022

Von Erlangen nach Olomouc

Vom 30.05. bis 3.06.2022 waren Prof. Dr. Doris Mischka und Katja Hagemann B.A. zu Besuch bei den Kollegen der Analytischen Chemie an der Palacý Universität in Olomouc. Der Fokus dieses Besuchs lag auf den Herkunftsanalysen der Bernsteinperlen aus Hügel 1 von Simmelsdorf-St. Helena. Dabei wurden Mikroproben der jeweiligen Perlen entnommen. Diese werden nun mit verschiedenen spektroskopischen und spektrometrischen Analysemethoden untersucht.

Erste Ergebnisse

Anhand der Infrarot-Spektroskopie war es möglich, alle 152 beprobten Bernsteinfunde aus Simmelsdorf-St. Helena als Baltischen Bernstein zu identifizieren. Nur bei einer Perle ist diese Bestimmung wohl aufgrund der Konservierung unsicher. Zusätzlich dazu konnte der Gefäßinhalt eines Keramikgefäßes als Birkenpech bestimmt werden.

Episode 1 – 17.03.2022

Keramik, Bohrer und Strahlenpistole – Archäometrische Untersuchungen an Funden aus St. Helena

Ein neues Projekt bringt neue Kooperationspartner!

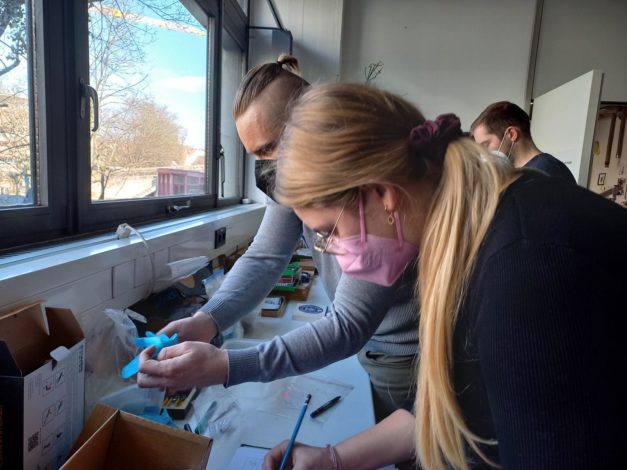

Letzte Woche waren erstmals die Kollegen vom Department für Analytische Chemie der Universität Olomouc an unserem Institut zu Gast. Im Rahmen des DAAD-Projektes zum Personenbezogenen Austausch (PPP) „Moderne chemische Methoden zur Analyse der Funde aus den ältereisenzeitlichen Grabhügeln von Simmelsdorf-St. Helena“ führten Dr. Lukáš Kučera, M.Sc. Zbyněk Žingor und M.Sc. Štěpán Dostál moderne archäometrische Analysen am Fundmaterial aus unseren Grabungen in St. Helena durch. Dabei wurden in Zusammenarbeit mit Dr. B. Mühldorfer auch die Funde beprobt, die bei der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg aufbewahrt werden.

Mit Dremel und XRF-Pistole…

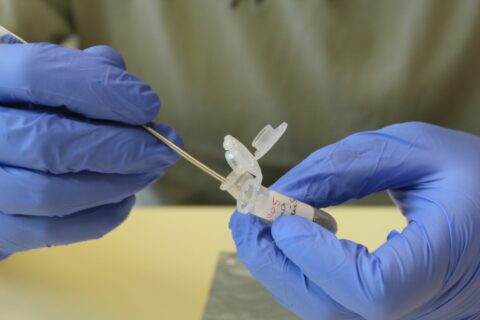

Der Fokus des ersten Besuchs lag auf der Untersuchung des Gefäßinhaltes sowie der Bemalung der Keramikgefäße von Simmelsdorf-St. Helena. Die Probenentnahme fand mittels eines Bohrers im Rand- sowie Bodenbereich der Keramikobjekte statt. Die Bemalung wurde teils mittels der non-invasiven XRF-Spektrometrie Methode untersucht, teilweise wurden auch Mikroproben der jeweiligen Farbe genommen. Weitere Proben stammen von organischen Überresten wie Textilresten und „schwarze Substanzen“, die an den Funden haften. Die Proben werden im Department für Analytische Chemie in Olomouc analysiert.

Das XRF-Spektrometer kam zudem auch bei der Analyse der Metallfunde aus den Grabhügeln zum Einsatz.

Die weitere Planung sieht im Sommer einen Gegenbesuch in Olomouc vor. In dessen Verlauf die Bernsteinartefakte aus den Grabhügeln 1 und 2 hinsichtlich ihrer Herkunft analysiert werden sollen. (K. Hagemann)

(K. Hagemann)