Die Hohlenstein-Höhle bei Ederheim

Archäologische Sondierung am Hohlenstein bei Ederheim durch das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU Erlangen-Nürnberg

Das Institut für Ur- und Frühgeschichte der FAU Erlangen-Nürnberg hat dieses Jahr mit den Vorarbeiten der geplanten archäologischen Sondierungen in der Hohlenstein-Höhle und seinem unmittelbaren Umfeld begonnen. Die Höhle liegt zwischen Christgarten und Ederheim im Lkr. Donau-Ries. Der heutige rund 6 x 5 m große Eingang gewährt Zugang zu einem insgesamt 25 m langen hallenartigen Gang, welcher an seiner größten Stelle 7 x 6 m misst. Die Deckenhöhe nimmt vom Eingang kommend stetig bis auf etwa 2 m ab, um dann zum Ende der Höhle in einem kuppelartigen Raum wieder auf 5 m anzusteigen.

Besondere Aufmerksamkeit hat die Hohlenstein-Höhle durch archäologische Ausgrabungen in den Jahren 1911 und 1912 unter der Leitung von Ferdinand Birkner und Ernst Frickhinger erfahren. Dabei wurde anscheinend der gesamte Höhlenraum bis auf 4 m Tiefe unter dem damaligen Höhenniveau ausgegraben. In einem hangenden Schichtpaket im vorderen Teil der Höhle fanden die Ausgräber mittelalterliche und vorgeschichtliche Keramik zusammen mit Haustierresten. Etwa 2,3 m unter dem damaligen Laufhorizont wurden dann Steinartefakte, Schmuck und Faunenreste (Rentier und Pferd) z.T. mit Schnittspuren gefunden. Einen halben Meter tiefer kamen weitere Steinartefakte, ein Pfriem und Faunenreste zutage. Im hinteren Teil der Höhle konnten die Ausgräber nicht fündig werden (Birkner und Frickhinger 1912). Besondere Aufmerksamkeit hat der Fund einer aus mehreren Fragmenten bestehenden Kalksteinplatte erfahren, auf der Zeichnungen von sechs abstrakten Frauenfiguren und der Kopf eines Wildpferdes zu sehen sind (vgl. Bosinski 1982). Der gesamte ältere Fundkomplex wird dem Magdalénien zugerechnet.

Die wissenschaftlichen Arbeiten um die archäologischen Funde aus dem Hohlenstein konzentrierten sich bislang auf die Entzifferung der gravierten Kalksteinplatte. Den weiteren Funden ist seither nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, so dass der Kontext der Platte weitestgehend unerforscht gilt. Stratigraphische Untersuchungen wurden bis auf die während der Ausgrabung festgehaltenen Beobachtungen nicht durchgeführt. Auch die Frage nach der Rolle des Vorplatzes der Höhle bzw. des unmittelbaren Umfeldes und damit der internen Strukturierung des Platzes ist unbeantwortet. Es gibt also noch viel zu tun, um die vielen offenen Fragen zu klären.

Sondierung und Kartierung im September 2023

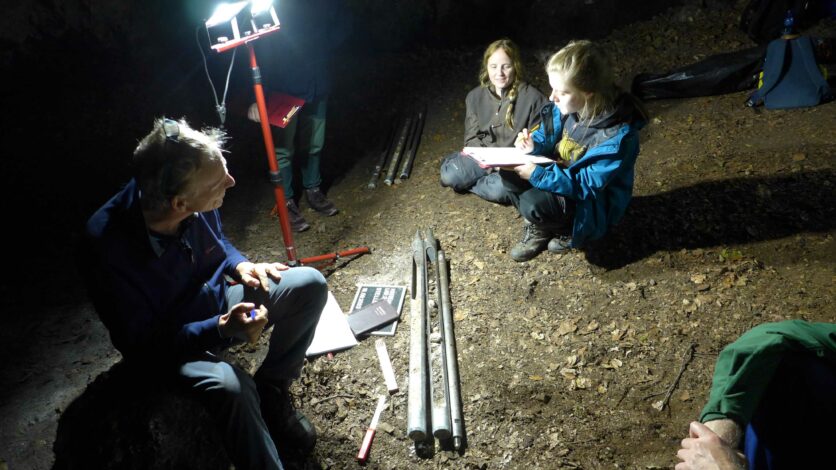

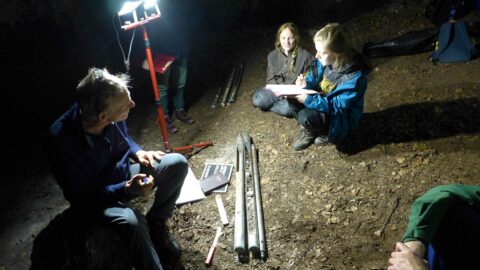

Über die Fundsituation bei den Ausgrabungen in den Jahren 1911 und 1912 ist leider nur sehr wenig bekannt. Damals galt das Interesse mehr dem Entdecken von archäologischen Objekten und weniger dem Kontext der sie einbettenden Sedimente. Zur Rekonstruktion der menschlichen Aktivitäten und natürlichen Prozesse am Hohlenstein ist jedoch ein umfassendes Bild aller Faktoren die zur Fundplatzentstehung beigetragen haben notwendig. Die Funde alleine reichen hierzu nicht aus. Um hier Anhaltspunkte zu finden, haben wir in Kooperation mit Prof. Dr. Martin Kehl (Abteilung Geographie, Universität Koblenz) erste Sondierungen und Kartierungen auf dem Vorplatz der Höhle und in der Höhle selber durchgeführt. Die Sondierungen umfassen Bohrungen sowohl mit dem Pürckhauer, einem einfachen Bohrstock mit dem bodenkundliche und geomorphologische nahe der Oberfläche untersucht werden können, als auch mit der Rammkernsonde (RKS) mit der größere Tiefen erreicht werden können. Bei unseren Arbeiten lag die maximale erreichte Tiefe der RKS bei 4,80 m. Darüber hinaus hat Dr. Carsten Mischka an ausgesuchten Stellen auf dem Vorplatz und in der Höhle mit den hochfrequenten elektromagnetischen Wellen des Georadars den Untergrund untersucht und auf diese Weise den anstehenden Kalkstein, die Lage einzelner Kalksteinblöcke und Unterschiede der Lagerungsverhältnisse einzelner Sedimentpakete sichtbar gemacht. Mit den ersten Einblicken haben wir dann in einem zweiten Schritt natürliche und anthropogene Befunde auf dem Vorplatz und in der Höhle kartiert. Auf diese Weise wollen wir rekonstruieren wie der Hohlenstein vor der Ausgrabung durch Ferdinand Birkner und Ernst Frickhinger ausgesehen hat und wie die beiden Forscher konkret vorgegangen sind, denn dies ist aus ihren Berichten nur schwer zu entnehmen. All diese Einzelergebnisse werden in den nächsten Wochen zusammengeführt, um so die nächsten Schritte am Hohlenstein planen zu können.

Spannend wird auch die Sichtung des Archivs der Dokumente von Ernst Frickhinger, die im Nördlinger Stadtmuseum kuratiert werden. Die Museumsleiterin Frau Andrea Kugler M.A. hat uns freundlicherweise während der Kampagne einen ersten Einblick gegeben, der Hoffnung macht noch Notizen und Fotos der Grabungen im Hohlenstein zu finden.

Neben den schon genannten Kollegen Prof. Dr. Martin Kehl und Dr. Carsten Mischka haben uns im Rahmen einer Geländeübung die Studierenden Cornelia Lechner B.A., Marie Siegler und Schirin Sultan Sade tatkräftig unterstützt. Das war eine spannende Kampagne die Lust auf mehr gemacht hat …

Erste Arbeiten im Februar 2023

Um den jetzigen Zustand zu dokumentieren muss zunächst von der Hohlenstein-Höhle zusammen mit dem Vorplatz und dem unmittelbaren Umfeld ein 3D-Modell erstellt werden. Die einfachste und praktikabelste Methode ist das sog. Strukture from Motion (SfM) bei dem Fotos Grundlage der photogrammetrischen Berechnungen sind. Die notwendigen Fotos können entweder mit Hilfe einer Drohne und/oder aus der Hand gemacht werden. Damit das 3D-Modell lagerichtig dargestellt werden kann, müssen im Vorfeld Fixpunkte gesetzt und georeferenziert werden.

Da sich die Höhlenstein-Höhle im Wald befindet macht die Überfliegung mit einer Drohne am meisten Sinn, wenn das Blätterdach der Bäume möglichst löcherig ist. Deshalb waren wir am 23. Februar 2023 tagsüber vor Ort, um zunächst Fixpunkte zu setzen und im Anschluss zwei Drohnenüberflüge durchzuführen. Mit dabei waren Carsten Mischka, Markus Trodler und Andreas Pastoors. Der erste Drohnenflug ging über die Baumkronen bis auf eine Höhe von rund 60 m, der zweite wurde im Wald an Stellen angesetzt wo zwischen den Bäumen ausreichend Platz war. Die Fixpunkte wurden georeferenziert (ETRS89/UTM Zone 32N/EPSG: 25832) und dienen so allen zukünftigen Arbeiten als räumliche Fixpunkte.

Das texturierte 3D-SfM-Modell des Vorplatzes der Hohlensteinhöhle bei Ederheim.

Literatur zur Hohlenstein-Höhle

Adam, Karl D.; Kurz, Renate (1980): Eiszeitkunst im süddeutschen Raum. Stuttgart: Konrad Theiss.

Birkner, Ferdinand (1913): Die vorgeschichtliche Besiedlung des Hohlen Steins. In: Jahrbuch des Historischen Vereins für Nördlingen und Umgebung, S. 186–190.

Birkner, Ferdinand (1928): Paläolithische Kunst aus dem Ries in Bayern. In: Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst (IPEK), S. 97.

Birkner, Ferdinand; Frickhinger, Ernst (1912): Die Ausgrabungen im Hohlenstein. In: Jahrbuch des Historischen Vereins für Nördlingen und Umgebung 1, S. 27–28.

Bosinski, Gerhard (1982): Die Kunst der Eiszeit in Deutschland und in der Schweiz. Bonn: Dr. Rudolf Habelt (Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer, 20).

Bosinski, Gerhard (2011): Femmes sans tête. Une icône culturelle dans l’Europe de la fin de l’ère glaciaire. Paris: Éditions Errance.

Conard, Nicholas J.; Malina, Maria; Verrept, Teresa (2009): Weitere Belege für eiszeitliche Kunst und Musik aus den Nachgrabungen 2008 am Vogelherd bei Niederstotzingen-Stetten ob Lontal, Kreis

Heidenheim. In: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2008, S. 23–26.

Dannheimer, Hermann (1973): Neue Gravierungen der Altsteinzeit aus Bayern. In: Archäologisches Korrespondenzblatt, S. 7–10.

Jantschke, Herbert (2004): Höhlen im Kartenblatt 7228 Neresheim-Ost (Schwäbische Alb). In: Materialhefte zur Karst- und Höhlenkunde 18, S. 2–51.

Narr, Karl J. (1965): Die Altsteinzeitfunde aus dem Hohlenstein bei Nördlingen. In: Bayerische Vorgeschichtsblätter, S. 1–9.

Pelzer, K. (1972): Untersuchungen in der Höhle Hohlenstein bei Christgarten. In: Der Daniel 8, S. 3–5.