Hunas bei Hartmannshof, Ldkr. Nürnberger Land

Jahrzehnte Ausgrabungsgeschichte im Nürnberger Land

Ein Projekt von Prof. Dr. L. Reisch

Die Höhlenruine von Hunas mit ihrer mit langer, sehr gut gegliederter Stratigaphie war über Jahrzehnte Ort intensiver Forschungen des Institutes für Paläontologie und für Ur- und Frühgeschichte der FAU, insbesondere zur eiszeitlichen Fauna, aber auch zu den Spuren menschlicher Begehung. Hier geht es zur Projektseite Hunas am Institut für Paläontologie.

Nachdem die Feldforschungen in Hunas 2012 zu einem Abschluss gekommen sind, wurde 2020 zu Dokumentationszwecken ein 3D-Modell des Fundplatzes angefertigt.

Als Einführung hier aber zunächst ein Text von unserer alten Homepage – die Qualität ist dabei dem Entstehungszeitpunkt des Artikels – und den damals im Internet üblichen Bandbreiten – geschuldet. Auch der Forschungsstand ist der von 2001.

Hunas – Archiv des Eiszeitalters

von J. Th. Groiss, B. Kaulich und L. Reisch

Institut für Paläontologie und Institut für Ur- und Frühgeschichte

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2001.

Die Höhlenruine von Hunas wurde im Mai 1956 von dem Erlanger Universitätsprofessor Florian Heller entdeckt. Es handelt sich dabei um eine seit vielen Jahrzehntausenden verschüttete und vergessene Höhle, die man erst wieder finden konnte, als ihre lockere Verfüllung durch den Steinbruch angeschnitten worden war. Sie liegt (1) oberhalb des zu Hartmannshof gehörenden Weilers Hunas am Osthang des Steinberges, einer hoch über die umliegenden Täler aufragenden Dolomitkuppe.

Noch im Herbst 1956 begann Prof. Heller mit umfangreichen Ausgrabungen, die er erst im Sommer 1964 abschloss. Nach einer längeren Unterbrechung konnten dann die Grabungen im Jahr 1983 mit neuen, verbesserten Methoden (2 – 3) wieder aufgenommen werden.

Die Ergebnisse dieser langjährigen Ausgrabungen zeigen, dass die Ablagerungen in der ehemaligen Höhle von Hunas ein weit über Bayern hinaus einzigartiges, mehr als zwei Jahrhunderttausende dokumentierendes Archiv der Geschichte des eiszeitlichen Menschen und seiner Umwelt darstellen.

Bei einer urgeschichtlichen oder paläontologischen Ausgrabung kommt es vor allem darauf an, die im Laufe der Jahrzehntausende abgelagerten Schutt- und Erdschichten in möglichst feinen, sorgfältig getrennten Serien abzutragen und alle Beobachtungen exakt zu dokumentieren, die freigelegten Fundstücke zu bergen und ihre Lage dreidimensional einzumessen.

In einer Höhlenfundstelle wie in Hunas sind dies vor allem menschliche Steinwerkzeuge, Abfälle, Knochen und Zähne von großen oder kleinen Wirbeltieren, Schalen von Schnecken und verkohlte Holzreste, die sich jeweils auf dem zu einer bestimmten Zeit vorhanden Laufboden ansammelten und bald wieder von neuern Schutt bedeckt wurden. Wie in einem mächtigen Urkundenstapel die einzelnen Blätter so können auf diese Weise die vielen aufeinanderfolgenden Phasen in der Geschichte dieser Höhle und ihrer Bewohner aufgeblättert und die Veränderungen in ihrer Umwelt lesbar gemacht werden.

Das Pleistozän oder Eiszeitalter, der jüngste, vor der geologischen Gegenwart liegende Abschnitt der Erdgeschichte, umfasst einen Zeitraum von ca. 2 Millionen Jahren und ist durch zahlreiche kräftige Klimaschwankungen geprägt, die mehrfach zu einer starken Ausbreitung der polaren Eiskappen, der Gebirgs- und der Inlandgletscher führten. Während dieser Eiszeiten beherrschten Steppen und Tundren die Vegetation Mitteleuropas, bei Jahresdurchschnittstemperaturen, die bis zu mehr als l0°C unter den heutigen lagen. Dazwischen gab es aber immer wieder auch Abschnitte, in denen das Klima sehr viel günstiger war und sich dichte Laub- und Mischwälder in unserem Lande ausbreiteten. Sie werden Zwischeneiszeiten oder Interglaziale genannt.

Klimatabelle und Schichten von Hunas

In der Menschheitsgeschichte, die vor mehreren Jahrmillionen in den ostafrikanischen Savannen ihren Anfang nahm, wird die bis zum Ende des Eiszeitalters andauernde erste große Periode als Altsteinzeit oder Paläolithikum bezeichnet. Als Werkstoff für schneidende Werkzeuge wurden vor allem die harten und scharfkantig brechenden Kieselgesteine verwendet, z.B. der Jurahornstein oder der Lydit aus dem Frankenwald, und durch Schlag und Druck zugerichtet. Da sich die Menschen ausnahmslos von Tieren ernährten, die sie jagten, und von Pflanzen, Eiern und Kleintieren, die sie sammelten, spricht man auch von einer Kulturstufe der Jäger und Sammler.

In Europa reichen die frühesten bisher bekannten Spuren des Menschen allerdings nicht mehr als 1 Million Jahre zurück. Wichtige Zeugnisse für die erste Besiedlung Deutschlands seit etwa 600.000 Jahren sind der berühmte Unterkiefer von Mauer bei Heidelberg, der Schädel von Steinheim an der Murr oder die neuen Funde von Bilzingsleben in Thüringen.

Die bisherigen Untersuchungen in Hunas haben ergeben, dass bei Beginn der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, vor ca. 100.000 Jahren, die Höhle von Hunas bereits verfüllt und nicht mehr begehbar war. Die gesamte über 20 m mächtige und reich gegliederte Schichtenfolge ist also während der davor liegenden Abschnitte des Eiszeitalters entstanden und umfasst einen Zeitraum von sicher mehr als 200.000 Jahren mit mehreren Warm- und Kaltzeiten unterschiedlicher Intensität. Dabei haben vor allem die Beobachtungen der jüngsten Grabungsjahre gezeigt, dass die hier archivierte Klima- und Umweltgeschichte wesentlich komplizierter gegliedert ist, als früher angenommen wurde.

Im Fundmaterial von Hunas bilden die Reste von Tieren die mit ganz großem Abstand umfangreichste Quellengruppe, sind dabei jedoch auf ganz unterschiedliche Art und Weise in die Ablagerungen gelangt. Die einen, z.B. der Höhlenbär oder die Fledermäuse, weil sie die Höhle regelmäßig aufsuchten und zum Teil dort ihren natürlichen Tod fanden, andere dagegen weil sie als Reste der Jagdbeute von Raubtieren oder auch des Menschen in die Höhle gebracht wurden. Die zahlreichen Reste von Kleinwirbeltieren, insbesondere von Nagetieren (5), wiederum sind auf die Anwesenheit von Nachtgreifvögeln wie Eulen, Uhus oder Käuzen zurückzuführen, die ihre Beute als ganzes verschlingen und die unverdaulichen Bestandteile wie Knochen, Haare etc. danach an ihren Ruheplätzen als Gewölle auswürgen. Gerade diese Kleinsäugerreste sind aber für die zeitliche Einordnung und die Rekonstruktion der jeweiligen ökologischen Verhältnisse von allergrößter Bedeutung.

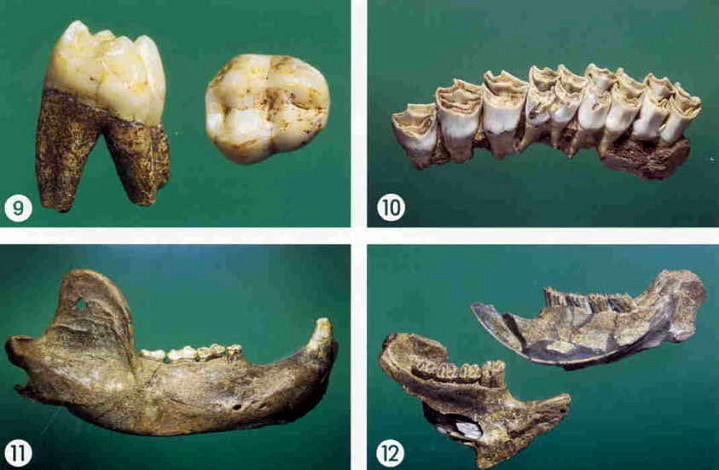

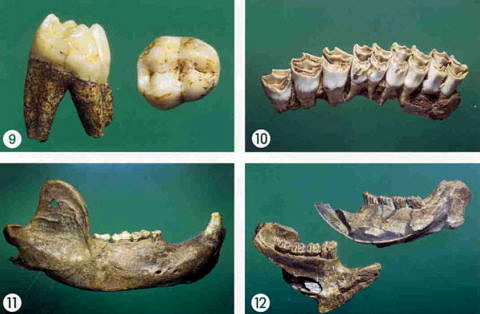

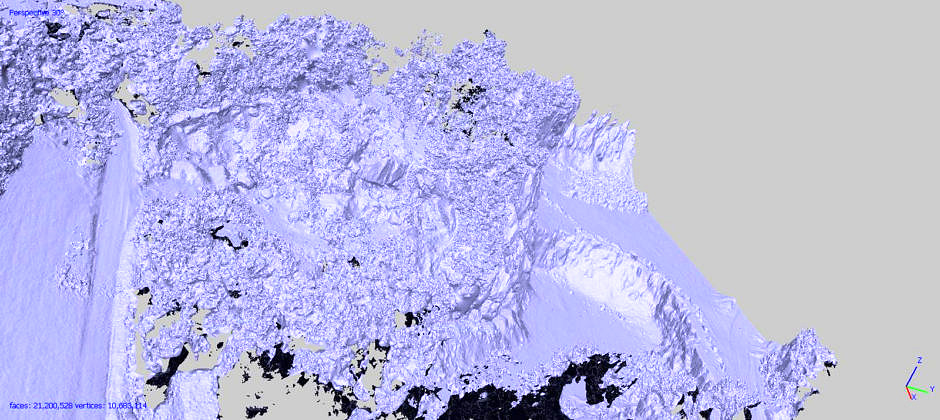

Mehr als 130 unterschiedliche Tierarten sind bisher nachgewiesen worden: mehr als die Hälfte davon sind Säugetiere, knapp ein Drittel Vögel, der Rest Kriechtiere, Amphibien und Weichtiere. Die meisten Säugetiere sind Kleinformen wie Fledermäuse, Insektenfresser, Hasenartige und Wühlmäuse. Hamster, Hörnchen und Biber (12), Springmäuse, Waldmäuse und neuerdings auch Bilche kommen ebenfalls vor. Wichtig sind auch Halsband- und Berglemminge, die vor allem als Zeugen für kalte Klimate hervorzuheben sind. Unter den größeren Arten sind mehrere Marderartige, Füchse, Wölfe, der Höhlenlöwe, die Hyäne und natürlich der Höhlenbär (11) zu nennen, von dem übrigens die größte Zahl der Knochen stammt. Daneben sind Hirsch (10), Reh (7), Pferd (8) und Rinderartige reichlich vertreten und auch Nashörner, darunter das Merck’sche Nashorn, sind belegt. Ganz besonders interessant sind die Funde von Primaten: Zähne von einem Makaken (zu den Meerkatzenartigen gehörig, (9)) und der Weisheitszahn eines Neandertalers (6), der gleichzeitig der überhaupt älteste Rest eines Menschen in Bayern ist.

Weitere Hinweise auf die ehemaligen Klimaverhältnisse haben die Auswertung der pflanzlichen Reste, Holzkohlen und Pollen (Blütenstaub ), sowie der Sedimente selbst geliefert. Fasst man alle diese Ergebnisse zusammen, so dokumentiert dieses einmalige erdgeschichtliche Archiv eine wechselvolle Landschaftsgeschichte. Die bisher aufgeschlossenen Schichten spiegeln nämlich einen mehrfachen Klimawandel wider, der mit einer durch warmzeitliche Klimaverhältnisse geprägten Waldphase einsetzt, auf die zunächst eine kühlere Phase folgt, bevor sich erneut recht günstige, gemäßigt feuchtwarme Klimaverhältnisse einstellen. Danach kommt es zu einer raschen und deutlichen Klimaverschlechterung, die über weitere Schwankungen zu immer ungünstigeren, trocken-kalten Umweltbedingungen mit Steppen und Tundren hinführt. Den Abschluss der Folge bilden aber die Ablagerungen einer neuerlichen Warmzeit.

Auf die Spuren des Menschen traf man in fast allen Schichten, obwohl echte Steinwerkzeuge bisher auf die Schichten D, E, G2, G3, H, I und K beschränkt blieben. Zwar gibt es keine Faustkeile, wie man sie in Ablagerungen dieses Alters eigentlich erwartet hätte, doch eine ganze Reihe schöner, aus Abschlägen hergestellter Geräte (4). Diese zeigen in der Art und Weise ihrer Herstellung deutliche Unterschiede: in der Schicht E sind es dünne, flache Abschläge von sorgfältig vorbereiteten Kernsteinen mit sehr flachen Retuschen, während sich in den älteren Schichten dicke Formen mit überwiegend steiler Kantenzurichtung fanden. Vergleichbare, ähnlich alte Funde fehlen bislang in Bayern.

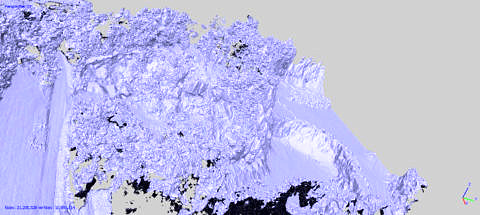

Rückkehr nach Hunas – Neandertalerfundplatz in 3D – Drohnenmodellierung der Höhlenruine von Hunas

11.02.2020: Seit ihrer Entdeckung in den 1950’ern war der Fundplatz Hunas immer wieder Schauplatz archäologischer und geologischer Untersuchungen. Die letzte Grabung der UFG-FAU in den Sedimenten der Höhlenruine fand 2012 statt. Während der Ausgrabungen kamen nicht nur eine reichhaltige Biostratigraphie, sondern auch Steingeräte sowie der Zahn eines Neandertalers – nach momentanen Stand immer noch der älteste Überrest der Gattung homo aus Bayern – zu Tage.

Nachdem der Steinbruch, in dem die ehemalige Höhle heute liegt, erweitert werden soll, wurden letzten Freitag noch einmal abschließende Untersuchungen von Prof. Th. Uthmeier, Prof. D. Mischka, Dr,. C. Mischka, G. Möller (alle UFG-FAU) und M. López Correa (GeoZentrum Nordbayern) durchgeführt. Ein Structure-from-Motion (SfM) – Modell wurde mit Hilfe der Institutsdrohnen angefertigt. Dieses dokumentiert, gestützt auf mit dem DGPS eingemessenen Referenzpunkten (GCP’s) auf wenige Zentimeter genau den Zustand des Fundplatzes und seiner Umgebung, mitsamt der Vermessungsfixpunkte der alten Grabungen. Wenn nun der Fundplatz dem Steinbruchbetrieb zu Opfer fällt, so bleibt er doch wenigstens virtuell erhalten und im „begehbar“. (C. Mischka)