Jurahornstein Typ Adelschlag (2)

Sesselfelsgrotte, Schichten Q, P, O, N und M3

Grabung Freund 1971, 1975 und 1976

Grundformabbau und Modifikation

Typologische Zugehörigkeit: Charentien-Moustérien

Breite des linken Artefaktes: 4 cm

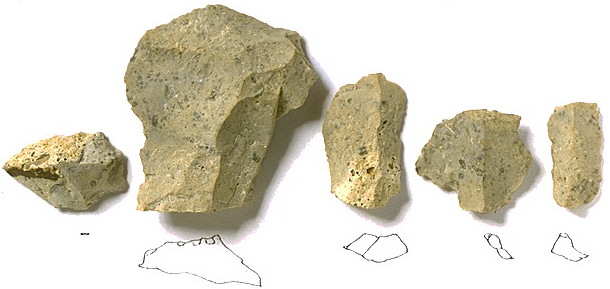

Die Abbildung zeigt die Überreste der Verarbeitung einer Jurahornsteinknolle, die, nach den zahlreich erhaltenen Fossilresten, in einer Riffschuttbank entstanden ist. Nur gelegentlich sind durch den Spaltvorgang die Skulpturmerkmale von Fossilien hervorgetreten (ein sehr kleines Gehäuse ist in der Mitte des zweiten Abschlags zu erkennen), meistens sind die Überreste der Organismen durchschlagen und nur an den dunklen, scharf begrenzten Verfärbungen zu erkennen.

Alle Stücke dieser Hornsteinknolle – es sind insgesamt dreißig – zeigen die gleiche hellgraue Farbe. Sie kann auf eine stärkere Verwitterung zurückgeführt werden, die vor der Verarbeitung bereits abgeschlossen war. Aufschlußreich ist der Zustand der Cortexreste, der zwei unterschiedliche Ausprägungen erkennen läßt. An dem Stück links ist eine Cortexbildung erhalten, die als eine durch Verwitterung überprägte ehemalige Ausfällungsgrenze angesprochen werden kann. Sie zeigt auch die einer knollenförmigen Kieselgel-Agglomeration entsprechende Oberflächenwölbung. Die Verwitterung ist sekundär von außen durch die Ausfällungsgrenzfläche eingedrungen und hat zur Entstehung von Poren geführt. (Das an der daran anschließenden Fläche erkennbare Mangan-Band ist in einer in die Knolle führenden Kluft entstanden). Reste dieses Cortexzustandes sind auch im proximalen Bereich des dritten Stückes zu erkennen. Hier ist die Cortex durch Spaltflächen weitgehend abgetragen – die charakteristischen Poren sind jedoch noch vorhanden.

Eine zweite Ausprägung der Cortex ist an dem Schlagflächenrest des zweiten Stückes (als Strichzeichnung wiedergegeben) zu finden: Sie bildet eine vollständig planparallele Fläche aus, die auf einen Scherbruch zurückgeführt werden darf, der bereits in der Lagerstätte vor sich ging. Somit kann der Zustand der Hornsteinknolle beim Beginn der Verarbeitung genauer angesprochen werden: ein „alt fragmentiertes“ Knollenbruchstück, ausgewittert aus dem Muttergestein und unweit des Entstehungsortes gefunden. Die ursprüngliche Größe des Knollenfragmentes kann in etwa aus der Größe der Abschläge bzw. deren Volumen abgeschätzt werden: Es sollte einen Durchmesser von wenigstens 10 cm besessen haben. Aus der Ausprägung und Zusammensetzung der Artefakte kann geschlossen werden, daß die Knolle als bereits weitgehend vorgeformter Kern an die Fundstelle gebracht worden ist.

Dem grobkörnigen und etwas splittrig brechenden Gestein möchte man keine besonderen Verarbeitungsqualitäten zusprechen. Der Verarbeiter machte jedoch das Beste daraus, in dem er seine Methoden entsprechend anzupassen wußte. Das Ergebnis seiner Bemühungen ist in Abschlägen zu erkennen, deren Umriß von einem gerade in Richtung der Schlagachse verlaufenden, dachförmigen Negativ bestimmt wurde. So sind auch klingenförmige Abschläge entstanden.

Literatur:

Weißmüller, W.: Die Silexartefakte der Unteren Schichten der Sesselfelsgrotte. Ein Beitrag zum Problem des Moustérien. Quartär-Bibliothek 5. Bonn, 1995. (Vgl. Kat.Nr. 390).